haf er eine Bereicherung dadurch erfahren, daß er als Hohl-

zylinder gebaut wurde, der im unteren Geschoß 6 bogen-

förmige Offnungen erhielt (Bild 9). Die dadurch entstandene

Bauform erinnert sehr äußerlich an Bauten, die in Nachbildung

der Grabeskirche in Jerusalem entstanden sind, und man hat

versucht, hier Zusammenhänge herzustellen, doch hat sich

ergeben,, daß diese Vermutungen jeder Grundlage entbehren.

Die größeren Maße dieser Kirche bedingten einen gegen die

anderen noch verstärkten Mittelpfeiler, dessen allzu plumpes

und wuchtiges Aussehen wohl durch die Ausbildung als Hohl-

zylinder mit 6 Öffnungen gefälliger gestaltet werden sollte.

Die Maße waren andererseits zu gering, als daß im Inneren

der Pfeilers ein brauchbarer Raum hätte entstehen können.

Vielleicht hat man auch einen soliden Unterbau schaffen wollen

für einen Mittelturm, der über das Dach hoch hinausragend als

Spähturm gedient haben mag (Bild 10). Freilich ist davon

nichts erhalten, doch ergibt sich hierfür durch den Vergleich

mit ähnlichen Anlagen des Nordens mindestens eine Wahr-

scheinlichkeit. Festzustehen scheint mir, daß die vielumstrittene

Dachform jedenfalls bei der Olskirche, die Anfang des 18. Jahr-

hunderts erneuert worden ist, vorher auch nicht viel anders

ausgesehen haben dürfte. Das hohe steile Kegeldach ist prak-

tisch bedingt durch den Verteidigungscharakter der Bauwerke

und bestätigt durch Dutzende von ähnlichen Dachformen auf

Profan- und Kirchenbauten des Mittelalters. Sicher ist aller-

dings anzunehmen, daß bei den Kirchen mit einstigem Zinnen-

abschluß (Nylars, Oesterlars) das Dach früher auf der inneren

Wehrgangsmauer aufsaß, während der Gang offen blieb.

Die drei Geschosse des Gebäudes waren nur durch enge,

schmale Steintreppen verbunden, die innerhalb der Mauer aus-

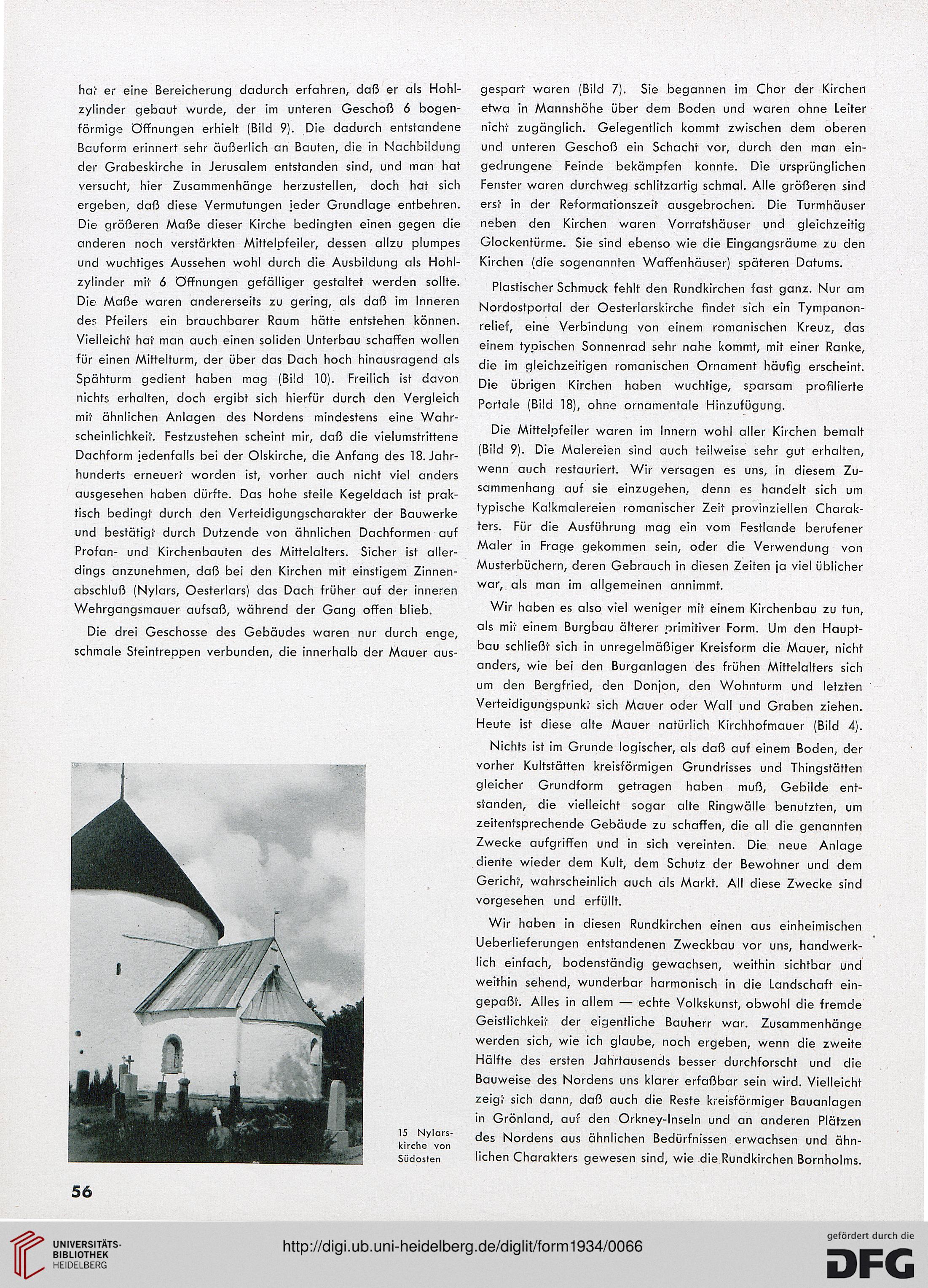

15 Nylars-

kirche von

Südosten

gespart waren (Bild 7). Sie begannen im Chor der Kirchen

etwa in Mannshöhe über dem Boden und waren ohne Leiter

nicht zugänglich. Gelegentlich kommt zwischen dem oberen

und unteren Geschoß ein Schacht vor, durch den man ein-

gedrungene Feinde bekämpfen konnte. Die ursprünglichen

Fenster waren durchweg schlitzartig schmal. Alle größeren sind

erst in der Reformationszeit ausgebrochen. Die Turmhäuser

neben den Kirchen waren Vorratshäuser und gleichzeitig

Glockentürme. Sie sind ebenso wie die Eingangsräume zu den

Kirchen (die sogenannten Waffenhäuser) späteren Datums.

Plastischer Schmuck fehlt den Rundkirchen fast ganz. Nur am

Nordostportal der Oesteriarskirche findet sich ein Tympanon-

relief, eine Verbindung von einem romanischen Kreuz, das

einem typischen Sonnenrad sehr nahe kommt, mit einer Ranke,

die im gleichzeitigen romanischen Ornament häufig erscheint.

Die übrigen Kirchen haben wuchtige, sparsam profilierte

Portale (Büd 18), ohne ornamentale Hinzufügung.

Die Mittelpfeiler waren im Innern wohl aller Kirchen bemalt

(Bild 9). Die Malereien sind auch teilweise sehr gut erhalten,

wenn auch restauriert. Wir versagen es uns, in diesem Zu-

sammenhang auf sie einzugehen, denn es handelt sich um

typische Kaikmaiereien romanischer Zeit provinziellen Charak-

ters. Für die Ausführung mag ein vom Festlande berufener

Maler in Frage gekommen sein, oder die Verwendung von

Musterbüchern, deren Gebrauch in diesen Zeiten ja viel üblicher

war, als man im allgemeinen annimmt.

Wir haben es also viel weniger mit einem Kirchenbau zu tun,

als mit einem Burgbau älterer primitiver Form. Um den Haupt-

bau schließt sich in unregelmäßiger Kreisform die Mauer, nicht

anders, wie bei den Burganlagen des frühen Mittelalters sich

um den Bergfried, den Donjon, den Wohnturm und letzten

Verteidigungspunkt sich Mauer oder Wall und Graben ziehen.

Heute ist diese alte Mauer natürlich Kirchhofmauer (Bild 4).

Nichts ist im Grunde logischer, als daß auf einem Boden, der

vorher Kultstätten kreisförmigen Grundrisses und Thingstätten

gleicher Grundform getragen haben muß, Gebilde ent-

standen, die vielleicht sogar alte Ringwälle benutzten, um

zeitentsprechende Gebäude zu schaffen, die all die genannten

Zwecke aufgriffen und in sich vereinten. Die neue Anlage

diente wieder dem Kult, dem Schutz der Bewohner und dem

Gericht, wahrscheinlich auch als Markt. All diese Zwecke sind

vorgesehen und erfüllt.

Wir haben in diesen Rundkirchen einen aus einheimischen

Ueberlieferungen entstandenen Zweckbau vor uns, handwerk-

lich einfach, bodenständig gewachsen, weithin sichtbar und

weithin sehend, wunderbar harmonisch in die Landschaft ein-

gepaßt. Alles in allem — echte Volkskunst, obwohl die fremde

Geistlichkeit der eigentliche Bauherr war. Zusammenhänge

werden sich, wie ich glaube, noch ergeben, wenn die zweite

Hälfte des ersten Jahrtausends besser durchforscht und die

Bauweise des Nordens uns klarer erfaßbar sein wird. Vielleicht

zeigt sich dann, daß auch die Reste kreisförmiger Bauanlagen

in Grönland, auf den Orkney-Inseln und an anderen Plätzen

des Nordens aus ähnlichen Bedürfnissen erwachsen und ähn-

lichen Charakters gewesen sind, wie die Rundkirchen Bornholms.

56

zylinder gebaut wurde, der im unteren Geschoß 6 bogen-

förmige Offnungen erhielt (Bild 9). Die dadurch entstandene

Bauform erinnert sehr äußerlich an Bauten, die in Nachbildung

der Grabeskirche in Jerusalem entstanden sind, und man hat

versucht, hier Zusammenhänge herzustellen, doch hat sich

ergeben,, daß diese Vermutungen jeder Grundlage entbehren.

Die größeren Maße dieser Kirche bedingten einen gegen die

anderen noch verstärkten Mittelpfeiler, dessen allzu plumpes

und wuchtiges Aussehen wohl durch die Ausbildung als Hohl-

zylinder mit 6 Öffnungen gefälliger gestaltet werden sollte.

Die Maße waren andererseits zu gering, als daß im Inneren

der Pfeilers ein brauchbarer Raum hätte entstehen können.

Vielleicht hat man auch einen soliden Unterbau schaffen wollen

für einen Mittelturm, der über das Dach hoch hinausragend als

Spähturm gedient haben mag (Bild 10). Freilich ist davon

nichts erhalten, doch ergibt sich hierfür durch den Vergleich

mit ähnlichen Anlagen des Nordens mindestens eine Wahr-

scheinlichkeit. Festzustehen scheint mir, daß die vielumstrittene

Dachform jedenfalls bei der Olskirche, die Anfang des 18. Jahr-

hunderts erneuert worden ist, vorher auch nicht viel anders

ausgesehen haben dürfte. Das hohe steile Kegeldach ist prak-

tisch bedingt durch den Verteidigungscharakter der Bauwerke

und bestätigt durch Dutzende von ähnlichen Dachformen auf

Profan- und Kirchenbauten des Mittelalters. Sicher ist aller-

dings anzunehmen, daß bei den Kirchen mit einstigem Zinnen-

abschluß (Nylars, Oesterlars) das Dach früher auf der inneren

Wehrgangsmauer aufsaß, während der Gang offen blieb.

Die drei Geschosse des Gebäudes waren nur durch enge,

schmale Steintreppen verbunden, die innerhalb der Mauer aus-

15 Nylars-

kirche von

Südosten

gespart waren (Bild 7). Sie begannen im Chor der Kirchen

etwa in Mannshöhe über dem Boden und waren ohne Leiter

nicht zugänglich. Gelegentlich kommt zwischen dem oberen

und unteren Geschoß ein Schacht vor, durch den man ein-

gedrungene Feinde bekämpfen konnte. Die ursprünglichen

Fenster waren durchweg schlitzartig schmal. Alle größeren sind

erst in der Reformationszeit ausgebrochen. Die Turmhäuser

neben den Kirchen waren Vorratshäuser und gleichzeitig

Glockentürme. Sie sind ebenso wie die Eingangsräume zu den

Kirchen (die sogenannten Waffenhäuser) späteren Datums.

Plastischer Schmuck fehlt den Rundkirchen fast ganz. Nur am

Nordostportal der Oesteriarskirche findet sich ein Tympanon-

relief, eine Verbindung von einem romanischen Kreuz, das

einem typischen Sonnenrad sehr nahe kommt, mit einer Ranke,

die im gleichzeitigen romanischen Ornament häufig erscheint.

Die übrigen Kirchen haben wuchtige, sparsam profilierte

Portale (Büd 18), ohne ornamentale Hinzufügung.

Die Mittelpfeiler waren im Innern wohl aller Kirchen bemalt

(Bild 9). Die Malereien sind auch teilweise sehr gut erhalten,

wenn auch restauriert. Wir versagen es uns, in diesem Zu-

sammenhang auf sie einzugehen, denn es handelt sich um

typische Kaikmaiereien romanischer Zeit provinziellen Charak-

ters. Für die Ausführung mag ein vom Festlande berufener

Maler in Frage gekommen sein, oder die Verwendung von

Musterbüchern, deren Gebrauch in diesen Zeiten ja viel üblicher

war, als man im allgemeinen annimmt.

Wir haben es also viel weniger mit einem Kirchenbau zu tun,

als mit einem Burgbau älterer primitiver Form. Um den Haupt-

bau schließt sich in unregelmäßiger Kreisform die Mauer, nicht

anders, wie bei den Burganlagen des frühen Mittelalters sich

um den Bergfried, den Donjon, den Wohnturm und letzten

Verteidigungspunkt sich Mauer oder Wall und Graben ziehen.

Heute ist diese alte Mauer natürlich Kirchhofmauer (Bild 4).

Nichts ist im Grunde logischer, als daß auf einem Boden, der

vorher Kultstätten kreisförmigen Grundrisses und Thingstätten

gleicher Grundform getragen haben muß, Gebilde ent-

standen, die vielleicht sogar alte Ringwälle benutzten, um

zeitentsprechende Gebäude zu schaffen, die all die genannten

Zwecke aufgriffen und in sich vereinten. Die neue Anlage

diente wieder dem Kult, dem Schutz der Bewohner und dem

Gericht, wahrscheinlich auch als Markt. All diese Zwecke sind

vorgesehen und erfüllt.

Wir haben in diesen Rundkirchen einen aus einheimischen

Ueberlieferungen entstandenen Zweckbau vor uns, handwerk-

lich einfach, bodenständig gewachsen, weithin sichtbar und

weithin sehend, wunderbar harmonisch in die Landschaft ein-

gepaßt. Alles in allem — echte Volkskunst, obwohl die fremde

Geistlichkeit der eigentliche Bauherr war. Zusammenhänge

werden sich, wie ich glaube, noch ergeben, wenn die zweite

Hälfte des ersten Jahrtausends besser durchforscht und die

Bauweise des Nordens uns klarer erfaßbar sein wird. Vielleicht

zeigt sich dann, daß auch die Reste kreisförmiger Bauanlagen

in Grönland, auf den Orkney-Inseln und an anderen Plätzen

des Nordens aus ähnlichen Bedürfnissen erwachsen und ähn-

lichen Charakters gewesen sind, wie die Rundkirchen Bornholms.

56