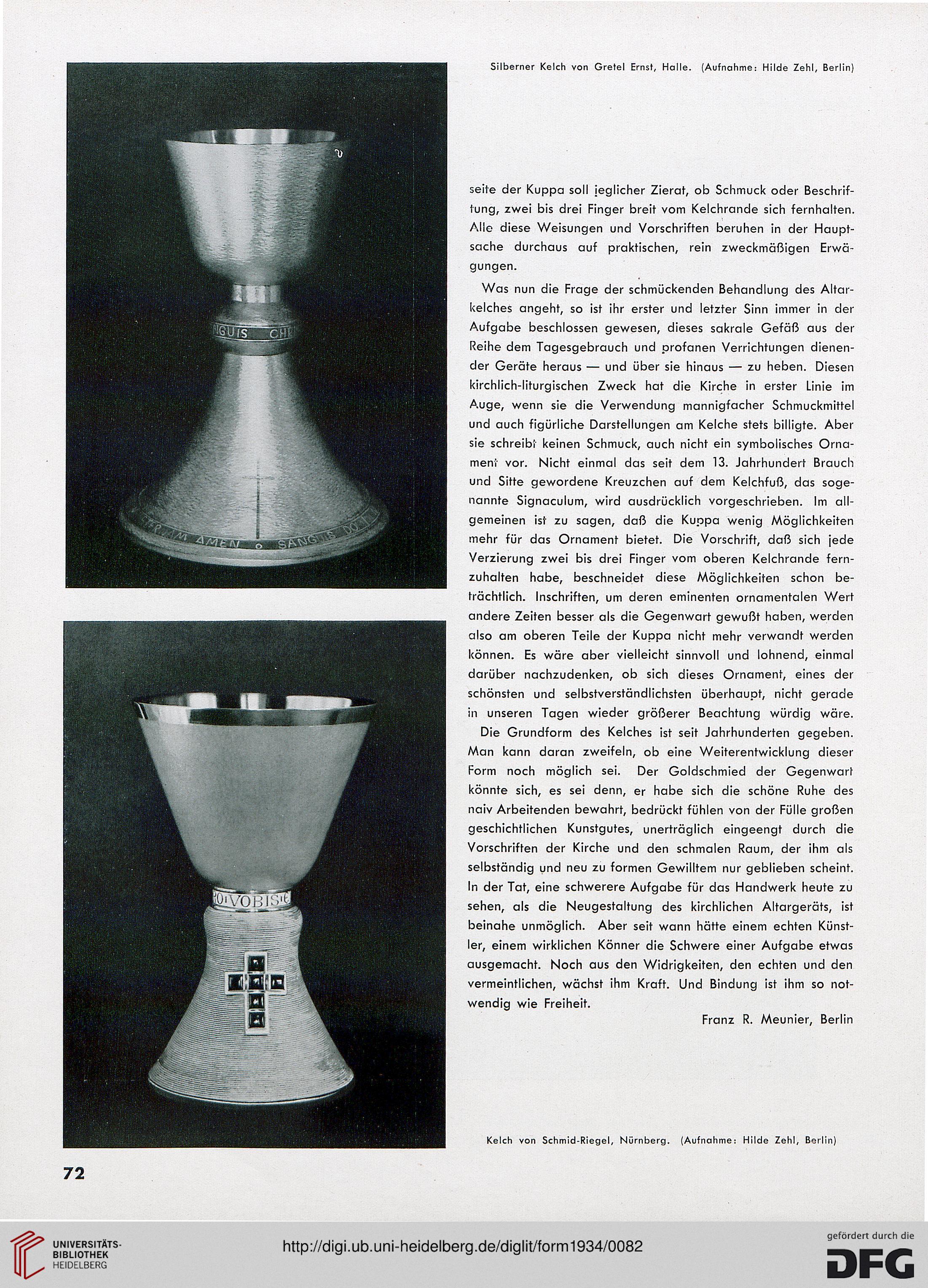

Silberner Kelch von Gretel Ernst, Halle. (Aufnahme: Hilde Zehl, Berlin)

seite der Kuppa soll jeglicher Zierat, ob Schmuck oder Beschrif-

tung, zwei bis drei Finger breit vom Kelchrande sich fernhalten.

Alle diese Weisungen und Vorschriften beruhen in der Haupt-

sache durchaus auf praktischen, rein zweckmäßigen Erwä-

gungen.

Was nun die Frage der schmückenden Behandlung des Altar-

kelches angeht, so ist ihr erster und letzter Sinn immer in der

Aufgabe beschlossen gewesen, dieses sakrale Gefäß aus der

Reihe dem Tagesgebrauch und profanen Verrichtungen dienen-

der Geräte heraus — und über sie hinaus — zu heben. Diesen

kirchlich-liturgischen Zweck hat die Kirche in erster Linie im

Auge, wenn sie die Verwendung mannigfacher Schmuckmittel

und auch figürliche Darstellungen am Kelche stets billigte. Aber

sie schreib! keinen Schmuck, auch nicht ein symbolisches Orna-

ment vor. Nicht einmal das seit dem 13. Jahrhundert Brauch

und Sitte gewordene Kreuzchen auf dem Kelchfuß, das soge-

nannte Signaculum, wird ausdrücklich vorgeschrieben. Im all-

gemeinen ist zu sagen, daß die Kuppa wenig Möglichkeiten

mehr für das Ornament bietet. Die Vorschrift, daß sich jede

Verzierung zwei bis drei Finger vom oberen Kelchrande fern-

zuhalten habe, beschneidet diese Möglichkeiten schon be-

trächtlich. Inschriften, um deren eminenten ornamentalen Wert

andere Zeiten besser als die Gegenwart gewußt haben, werden

also am oberen Teile der Kuppa nicht mehr verwandt werden

können. Es wäre aber vielleicht sinnvoll und lohnend, einmal

darüber nachzudenken, ob sich dieses Ornament, eines der

schönsten und selbstverständlichsten überhaupt, nicht gerade

in unseren Tagen wieder größerer Beachtung würdig wäre.

Die Grundform des Kelches ist seit Jahrhunderten gegeben.

Man kann daran zweifeln, ob eine Weiterentwicklung dieser

Form noch möglich sei. Der Goldschmied der Gegenwart

könnte sich, es sei denn, er habe sich die schöne Ruhe des

naiv Arbeitenden bewahrt, bedrückt fühlen von der Fülle großen

geschichtlichen Kunstgutes, unerträglich eingeengt durch die

Vorschriften der Kirche und den schmalen Raum, der ihm als

selbständig und neu zu formen Gewilltem nur geblieben scheint.

In der Tat, eine schwerere Aufgabe für das Handwerk heute zu

sehen, als die Neugestaltung des kirchlichen Altargeräts, ist

beinahe unmöglich. Aber seit wann hätte einem echten Künst-

ler, einem wirklichen Könner die Schwere einer Aufgabe etwas

ausgemacht. Noch aus den Widrigkeiten, den echten und den

vermeintlichen, wächst ihm Kraft. Und Bindung ist ihm so not-

wendig wie Freiheit.

Franz R. Meunier, Berlin

Kelch von Schmid-Riegel, Nürnberg. (Aufnahme: Hilde Zehl, Berlin)

72

seite der Kuppa soll jeglicher Zierat, ob Schmuck oder Beschrif-

tung, zwei bis drei Finger breit vom Kelchrande sich fernhalten.

Alle diese Weisungen und Vorschriften beruhen in der Haupt-

sache durchaus auf praktischen, rein zweckmäßigen Erwä-

gungen.

Was nun die Frage der schmückenden Behandlung des Altar-

kelches angeht, so ist ihr erster und letzter Sinn immer in der

Aufgabe beschlossen gewesen, dieses sakrale Gefäß aus der

Reihe dem Tagesgebrauch und profanen Verrichtungen dienen-

der Geräte heraus — und über sie hinaus — zu heben. Diesen

kirchlich-liturgischen Zweck hat die Kirche in erster Linie im

Auge, wenn sie die Verwendung mannigfacher Schmuckmittel

und auch figürliche Darstellungen am Kelche stets billigte. Aber

sie schreib! keinen Schmuck, auch nicht ein symbolisches Orna-

ment vor. Nicht einmal das seit dem 13. Jahrhundert Brauch

und Sitte gewordene Kreuzchen auf dem Kelchfuß, das soge-

nannte Signaculum, wird ausdrücklich vorgeschrieben. Im all-

gemeinen ist zu sagen, daß die Kuppa wenig Möglichkeiten

mehr für das Ornament bietet. Die Vorschrift, daß sich jede

Verzierung zwei bis drei Finger vom oberen Kelchrande fern-

zuhalten habe, beschneidet diese Möglichkeiten schon be-

trächtlich. Inschriften, um deren eminenten ornamentalen Wert

andere Zeiten besser als die Gegenwart gewußt haben, werden

also am oberen Teile der Kuppa nicht mehr verwandt werden

können. Es wäre aber vielleicht sinnvoll und lohnend, einmal

darüber nachzudenken, ob sich dieses Ornament, eines der

schönsten und selbstverständlichsten überhaupt, nicht gerade

in unseren Tagen wieder größerer Beachtung würdig wäre.

Die Grundform des Kelches ist seit Jahrhunderten gegeben.

Man kann daran zweifeln, ob eine Weiterentwicklung dieser

Form noch möglich sei. Der Goldschmied der Gegenwart

könnte sich, es sei denn, er habe sich die schöne Ruhe des

naiv Arbeitenden bewahrt, bedrückt fühlen von der Fülle großen

geschichtlichen Kunstgutes, unerträglich eingeengt durch die

Vorschriften der Kirche und den schmalen Raum, der ihm als

selbständig und neu zu formen Gewilltem nur geblieben scheint.

In der Tat, eine schwerere Aufgabe für das Handwerk heute zu

sehen, als die Neugestaltung des kirchlichen Altargeräts, ist

beinahe unmöglich. Aber seit wann hätte einem echten Künst-

ler, einem wirklichen Könner die Schwere einer Aufgabe etwas

ausgemacht. Noch aus den Widrigkeiten, den echten und den

vermeintlichen, wächst ihm Kraft. Und Bindung ist ihm so not-

wendig wie Freiheit.

Franz R. Meunier, Berlin

Kelch von Schmid-Riegel, Nürnberg. (Aufnahme: Hilde Zehl, Berlin)

72