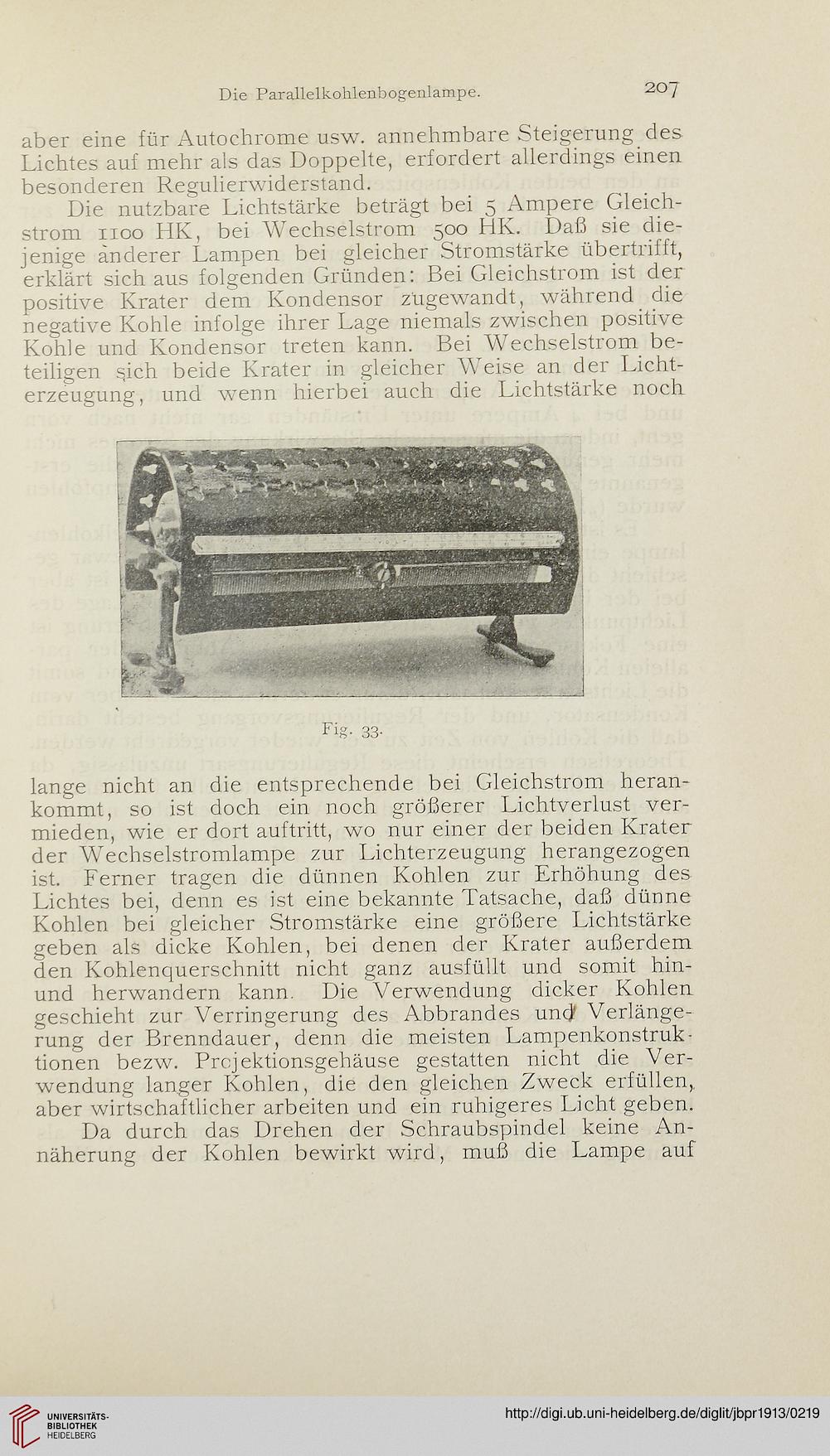

Die Parallelkohlenbogenlampe.

207

aber eine für Autochrome usw. annehmbare Steigerung des

Lichtes auf mehr als das Doppelte, erfordert allerdings einen

besonderen Regulierwiderstand.

Die nutzbare Lichtstärke beträgt bei 5 Ampere Gleich-

strom 1100 HK, bei Wechselstrom 500 HK. Daß sie die-

jenige anderer Lampen bei gleicher Stromstärke übertrifft,

erklärt sich aus folgenden Gründen: Bei Gleichstrom ist der

positive Krater dem Kondensor zugewandt, während die

negative Kohle infolge ihrer Lage niemals zwischen positive

Kohle und Kondensor treten kann. Bei Wechselstrom be-

teiligen §ich beide Krater in gleicher Weise an der Licht-

erzeugung, und wenn hierbei auch die Lichtstärke noch

lange nicht an die entsprechende bei Gleichstrom heran-

kommt, so ist doch ein noch größerer Lichtverlust ver-

mieden, wie er dort auftritt, wo nur einer der beiden Krater

der Wechselstromlampe zur Lichterzeugung herangezogen

ist. Ferner tragen die dünnen Kohlen zur Erhöhung des

Lichtes bei, denn es ist eine bekannte Tatsache, daß dünne

Kohlen bei gleicher Stromstärke eine größere Lichtstärke

geben als dicke Kohlen, bei denen der Krater außerdem

den Kohlenquerschnitt nicht ganz ausfüllt und somit hin-

und herwandern kann. Die Verwendung dicker Kohlen

geschieht zur Verringerung des Abbrandes und Verlänge-

rung der Brenndauer, denn die meisten Lampenkonstruk-

tionen bezw. Prcjektionsgehäuse gestatten nicht die Ver-

wendung langer Kohlen, die den gleichen Zweck erfüllen,,

aber wirtschaftlicher arbeiten und ein ruhigeres Licht geben.

Da durch das Drehen der Schraubspindel keine An-

näherung der Kohlen bewirkt wird, muß die Lampe auf

207

aber eine für Autochrome usw. annehmbare Steigerung des

Lichtes auf mehr als das Doppelte, erfordert allerdings einen

besonderen Regulierwiderstand.

Die nutzbare Lichtstärke beträgt bei 5 Ampere Gleich-

strom 1100 HK, bei Wechselstrom 500 HK. Daß sie die-

jenige anderer Lampen bei gleicher Stromstärke übertrifft,

erklärt sich aus folgenden Gründen: Bei Gleichstrom ist der

positive Krater dem Kondensor zugewandt, während die

negative Kohle infolge ihrer Lage niemals zwischen positive

Kohle und Kondensor treten kann. Bei Wechselstrom be-

teiligen §ich beide Krater in gleicher Weise an der Licht-

erzeugung, und wenn hierbei auch die Lichtstärke noch

lange nicht an die entsprechende bei Gleichstrom heran-

kommt, so ist doch ein noch größerer Lichtverlust ver-

mieden, wie er dort auftritt, wo nur einer der beiden Krater

der Wechselstromlampe zur Lichterzeugung herangezogen

ist. Ferner tragen die dünnen Kohlen zur Erhöhung des

Lichtes bei, denn es ist eine bekannte Tatsache, daß dünne

Kohlen bei gleicher Stromstärke eine größere Lichtstärke

geben als dicke Kohlen, bei denen der Krater außerdem

den Kohlenquerschnitt nicht ganz ausfüllt und somit hin-

und herwandern kann. Die Verwendung dicker Kohlen

geschieht zur Verringerung des Abbrandes und Verlänge-

rung der Brenndauer, denn die meisten Lampenkonstruk-

tionen bezw. Prcjektionsgehäuse gestatten nicht die Ver-

wendung langer Kohlen, die den gleichen Zweck erfüllen,,

aber wirtschaftlicher arbeiten und ein ruhigeres Licht geben.

Da durch das Drehen der Schraubspindel keine An-

näherung der Kohlen bewirkt wird, muß die Lampe auf