132

directeur des bâtiments demanda aux pein- Saint-Pierre allaient être célébrées par les

très de représenter des scènes d'héroïsme, peintres les plus en renom de l'Académie

de dévouement à la patrie, de piété filiale, de pour constituer une sorte de collection des

continence, présentant une sorte de glorifi- anciennes gloires de la France. C'était l'idée

cation de toutes les vertus morales et première des galeries historiques de Ver-

civiques. La plupart de ces traits historiques, sailles, et pourquoi n'admettrait-on pas que

le roi Louis-Philippe, en ouvrant

son musée à toutes les gloires

nationales, n'ait fait que réali-

ser, sur une plus vaste échelle,

le plan de M. d'Angiviller, dont

il avait pu voir la réalisation

aux salons de peinture antérieurs

à la Révolution?

Les peintres avaient donc à

s'occuper à la fois de l'histoire

nationale et des grands souve-

nirs des Grecs et des Romains.

L'effort de la sculpture fut con-

centré tout entier sur les figures

les plus illustres de la France.

Tous les deux ans, les sculpteurs

que leur talent mettait en évi-

dence recevaient, à tour de

rôle, la commande de quatre sta-

tues en marbre, plus grandes

que nature, représentant les

hommes célèbres dans tous les

genres ayant contribué à la

gloire de notre pays. Dans ce

Panthéon national, dont la Ré-

volution n'a pas eu, on le voit, la

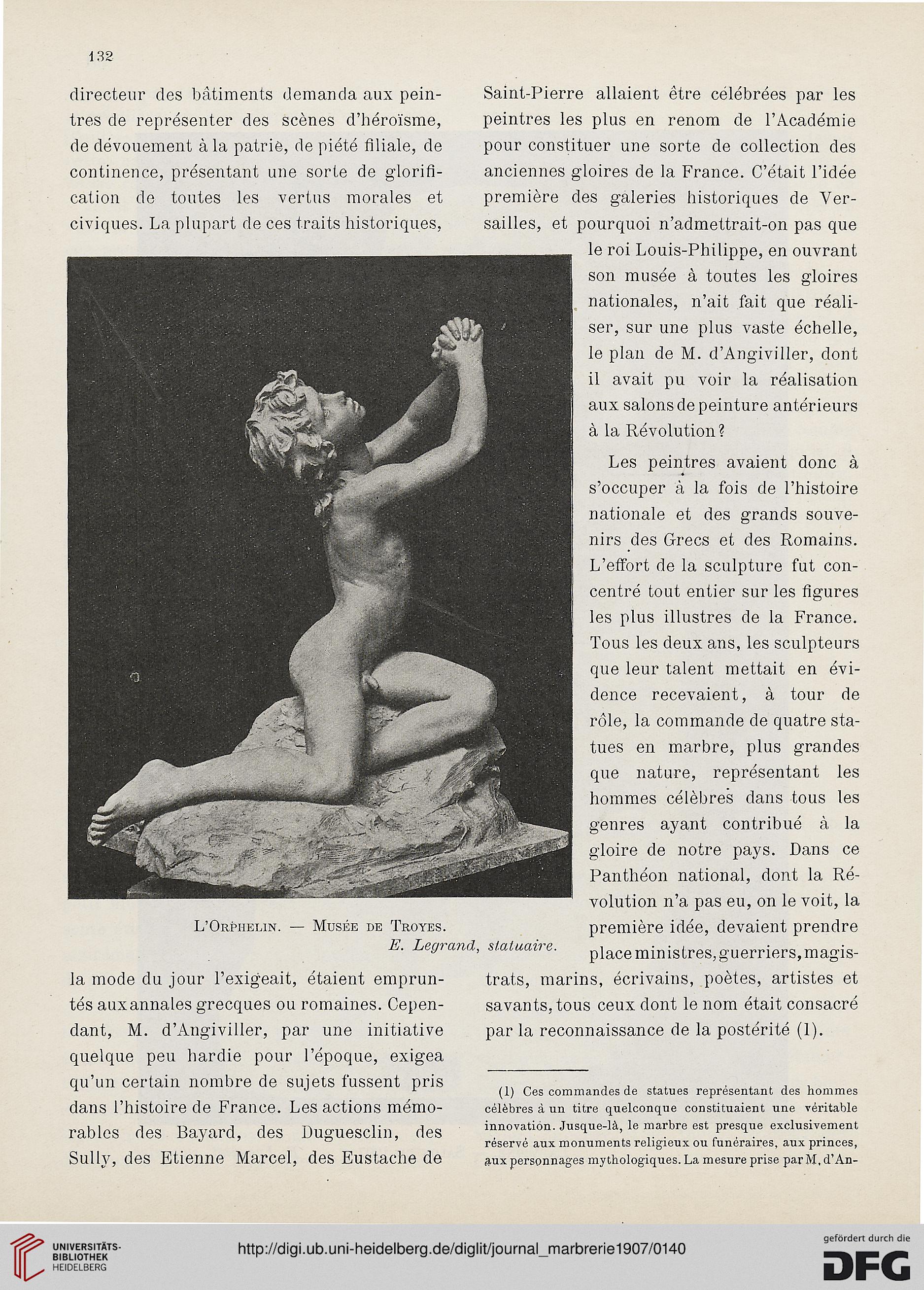

L'Orphelin. — Musée de Troyes. première idée, devaient prendre

E. Legrand, statuaire. plaCe ministres, guerriers, magis-

la mode du jour l'exigeait, étaient emprun- trats, marins, écrivains, poètes, artistes et

tés auxannales grecques ou romaines. Cepen- savants, tous ceux dont le nom était consacré

dant, M. d'Angiviller, par une initiative par la reconnaissance de la postérité (1).

quelque peu hardie pour l'époque, exigea

qu'un certain nombre de sujets fussent pris ,, ,., , , . . , . , .

* ,1 l ^ q6s commandes de statues représentant des hommes

dans l'histoire de France. Les actions mémo- célèbres à un titre quelconque constituaient une véritable

rables des Bayard, des Duguesclin, des Ration. Jusque-là, le marbre est presque exclusivement

reserve aux monuments religieux ou iuneraires, aux princes,

Sully, des Etienne Marcel, des Eustache de aux personnages mythologiques. La mesure prise par M, d'An-

directeur des bâtiments demanda aux pein- Saint-Pierre allaient être célébrées par les

très de représenter des scènes d'héroïsme, peintres les plus en renom de l'Académie

de dévouement à la patrie, de piété filiale, de pour constituer une sorte de collection des

continence, présentant une sorte de glorifi- anciennes gloires de la France. C'était l'idée

cation de toutes les vertus morales et première des galeries historiques de Ver-

civiques. La plupart de ces traits historiques, sailles, et pourquoi n'admettrait-on pas que

le roi Louis-Philippe, en ouvrant

son musée à toutes les gloires

nationales, n'ait fait que réali-

ser, sur une plus vaste échelle,

le plan de M. d'Angiviller, dont

il avait pu voir la réalisation

aux salons de peinture antérieurs

à la Révolution?

Les peintres avaient donc à

s'occuper à la fois de l'histoire

nationale et des grands souve-

nirs des Grecs et des Romains.

L'effort de la sculpture fut con-

centré tout entier sur les figures

les plus illustres de la France.

Tous les deux ans, les sculpteurs

que leur talent mettait en évi-

dence recevaient, à tour de

rôle, la commande de quatre sta-

tues en marbre, plus grandes

que nature, représentant les

hommes célèbres dans tous les

genres ayant contribué à la

gloire de notre pays. Dans ce

Panthéon national, dont la Ré-

volution n'a pas eu, on le voit, la

L'Orphelin. — Musée de Troyes. première idée, devaient prendre

E. Legrand, statuaire. plaCe ministres, guerriers, magis-

la mode du jour l'exigeait, étaient emprun- trats, marins, écrivains, poètes, artistes et

tés auxannales grecques ou romaines. Cepen- savants, tous ceux dont le nom était consacré

dant, M. d'Angiviller, par une initiative par la reconnaissance de la postérité (1).

quelque peu hardie pour l'époque, exigea

qu'un certain nombre de sujets fussent pris ,, ,., , , . . , . , .

* ,1 l ^ q6s commandes de statues représentant des hommes

dans l'histoire de France. Les actions mémo- célèbres à un titre quelconque constituaient une véritable

rables des Bayard, des Duguesclin, des Ration. Jusque-là, le marbre est presque exclusivement

reserve aux monuments religieux ou iuneraires, aux princes,

Sully, des Etienne Marcel, des Eustache de aux personnages mythologiques. La mesure prise par M, d'An-