Die Bayerische Gewerbeschau München {°i{2.

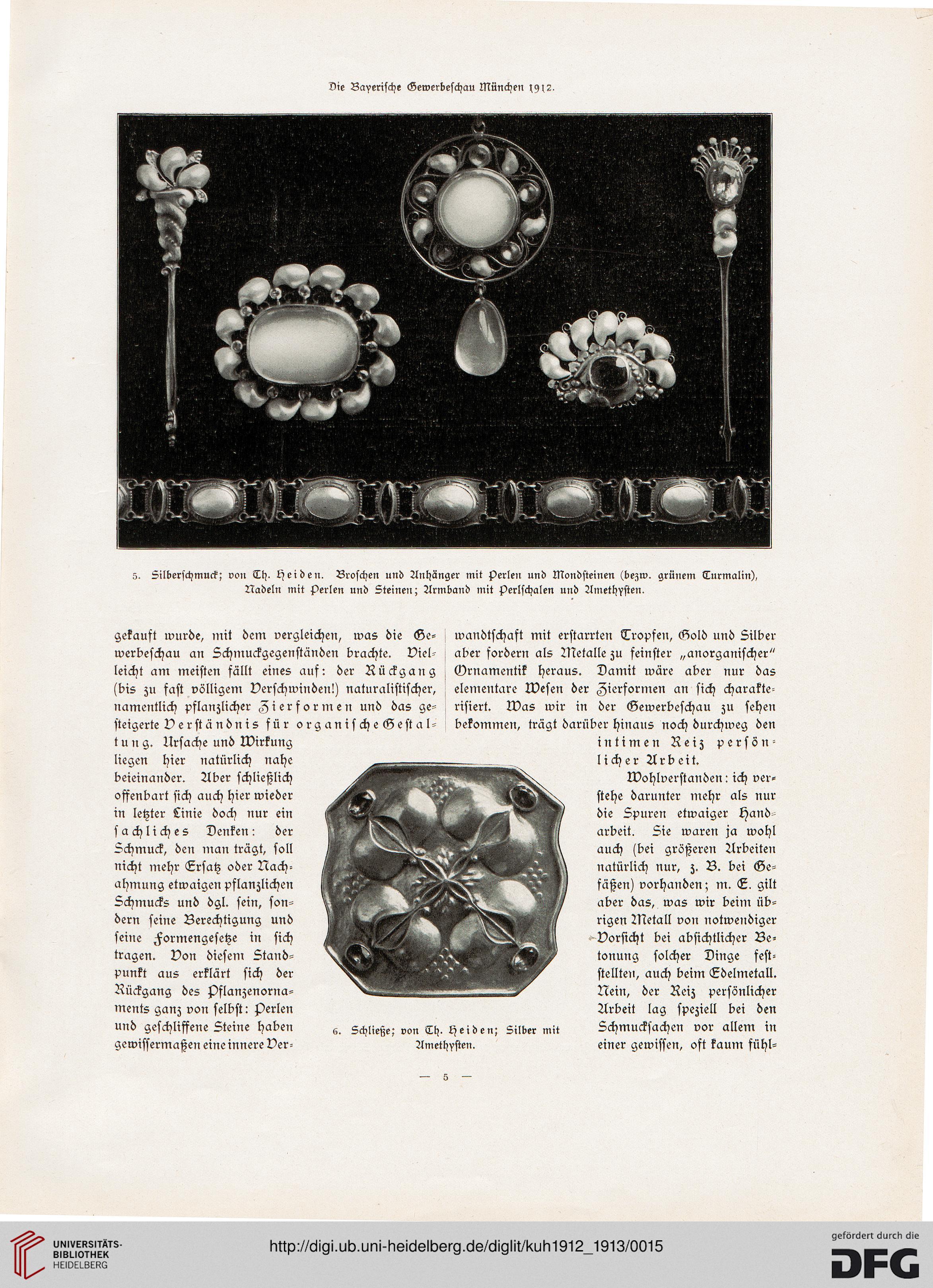

5. Silberschmuck; von Ctj. Heiden. Broschen und Anhänger mit perlen und Mondsteinen (bezw. grünem Turmalin),

Nadeln mit Perlen und Steinen; Armband mit Perlschalen und Amethysten.

gekauft wurde, mit dem vergleichen, was die Ge-

werbeschau au Schmuckgegenständen brachte, viel-

leicht am meisten fällt eines auf: der Rückgang

(bis zu fast völligem verschwinden!) naturalistischer,

namentlich pflanzlicher Zierformen und das ge-

steigerte Verständnis für organifcheGestal-

tu ng. Ursache und Wirkung

liegen hier natürlich nahe

beieinander. Aber schließlich

offenbart sich auch hier wieder

in letzter Linie doch nur ein

sachliches Denken: der

Schmuck, den man trägt, soll

nicht mehr Ersatz oder Nach-

ahmung etwaigen pflanzlichen

Schmucks uud dgl. sein, son-

dern seine Berechtigung und

seine Formengesetze in sich

tragen. Von diesen: Stand-

punkt aus erklärt sich der

Rückgang des pflanzenorna-

tnents ganz von selbst: Perlen

und geschliffene Steine haben

gewissermaßen eine innere Ver-

wandtschaft mit erstarrten Tropfen, Gold und Silber

aber fordern als Metalle zu feinster „anorganischer"

Ornamentik heraus. Damit wäre aber nur das

elementare Wesen der Zierformen an sich charakte-

risiert. Was wir in der Gewerbeschau zu sehen

bekommen, trägt darüber hinaus noch durchweg den

intimen Reiz persön-

licher Arbeit.

Wohlverstanden: ich ver-

stehe darunter mehr als nur

die Spuren etwaiger Hand

arbeit. Sie waren ja wohl

auch (bei größeren Arbeiten

natürlich nur, z. B. bei Ge-

fäßen) vorhanden; m. E. gilt

aber das, was wir beim üb-

rigen Metall von notwendiger

- Vorsicht bei absichtlicher Be-

tonung solcher Dinge fest-

stellte», auch beim Edelmetall.

Nein, der Reiz persönlicher

Arbeit lag speziell bei den

Schmucksachen vor allem in

einer gewissen, oft kaum fühl-

5. Silberschmuck; von Ctj. Heiden. Broschen und Anhänger mit perlen und Mondsteinen (bezw. grünem Turmalin),

Nadeln mit Perlen und Steinen; Armband mit Perlschalen und Amethysten.

gekauft wurde, mit dem vergleichen, was die Ge-

werbeschau au Schmuckgegenständen brachte, viel-

leicht am meisten fällt eines auf: der Rückgang

(bis zu fast völligem verschwinden!) naturalistischer,

namentlich pflanzlicher Zierformen und das ge-

steigerte Verständnis für organifcheGestal-

tu ng. Ursache und Wirkung

liegen hier natürlich nahe

beieinander. Aber schließlich

offenbart sich auch hier wieder

in letzter Linie doch nur ein

sachliches Denken: der

Schmuck, den man trägt, soll

nicht mehr Ersatz oder Nach-

ahmung etwaigen pflanzlichen

Schmucks uud dgl. sein, son-

dern seine Berechtigung und

seine Formengesetze in sich

tragen. Von diesen: Stand-

punkt aus erklärt sich der

Rückgang des pflanzenorna-

tnents ganz von selbst: Perlen

und geschliffene Steine haben

gewissermaßen eine innere Ver-

wandtschaft mit erstarrten Tropfen, Gold und Silber

aber fordern als Metalle zu feinster „anorganischer"

Ornamentik heraus. Damit wäre aber nur das

elementare Wesen der Zierformen an sich charakte-

risiert. Was wir in der Gewerbeschau zu sehen

bekommen, trägt darüber hinaus noch durchweg den

intimen Reiz persön-

licher Arbeit.

Wohlverstanden: ich ver-

stehe darunter mehr als nur

die Spuren etwaiger Hand

arbeit. Sie waren ja wohl

auch (bei größeren Arbeiten

natürlich nur, z. B. bei Ge-

fäßen) vorhanden; m. E. gilt

aber das, was wir beim üb-

rigen Metall von notwendiger

- Vorsicht bei absichtlicher Be-

tonung solcher Dinge fest-

stellte», auch beim Edelmetall.

Nein, der Reiz persönlicher

Arbeit lag speziell bei den

Schmucksachen vor allem in

einer gewissen, oft kaum fühl-