Auf dem Gebiete der Meisterstücke „dem Kelche"

tritt uns mit Abb. 2 dieselbe architektonische Formen»

Sprache derZeit entgegen. DeröseitigeKapellenknauf

spricht dieSprache des Maß» undFialenwerkes unserer

deutschen Dome. Lautlnschrift September 1667 wie»

derhergestellt, stammt derselbe tatsächlich aus dem An»

fange des 15. Jahrhunderts. Eine ganz neue Formen»

spräche tritt uns mit Abb. 3 entgegen. Der Gold»

schmied greift in die Natur selbst hinein und sucht in

18. Jahrhunderts ist. Zum Schlüsse führt uns die Abb.7

in die Zeit des 19. Jahrhunderts in das Empire.

Damit haben wir in möglichster Kürze die Stilent-

wicklung der siebenbürgischen Meisterstücke durch»

laufen und freuen uns, daß trotz der Entfernung vom

heimischen Kulturboden der stilistische Zeitgeist in der

edelsten der Künste sich so klar abhebt.

Zum Schlüsse sei noch besonders dem sogenannten

Heftel, das meist mit Türkisen, Rubinen, Smaragden,

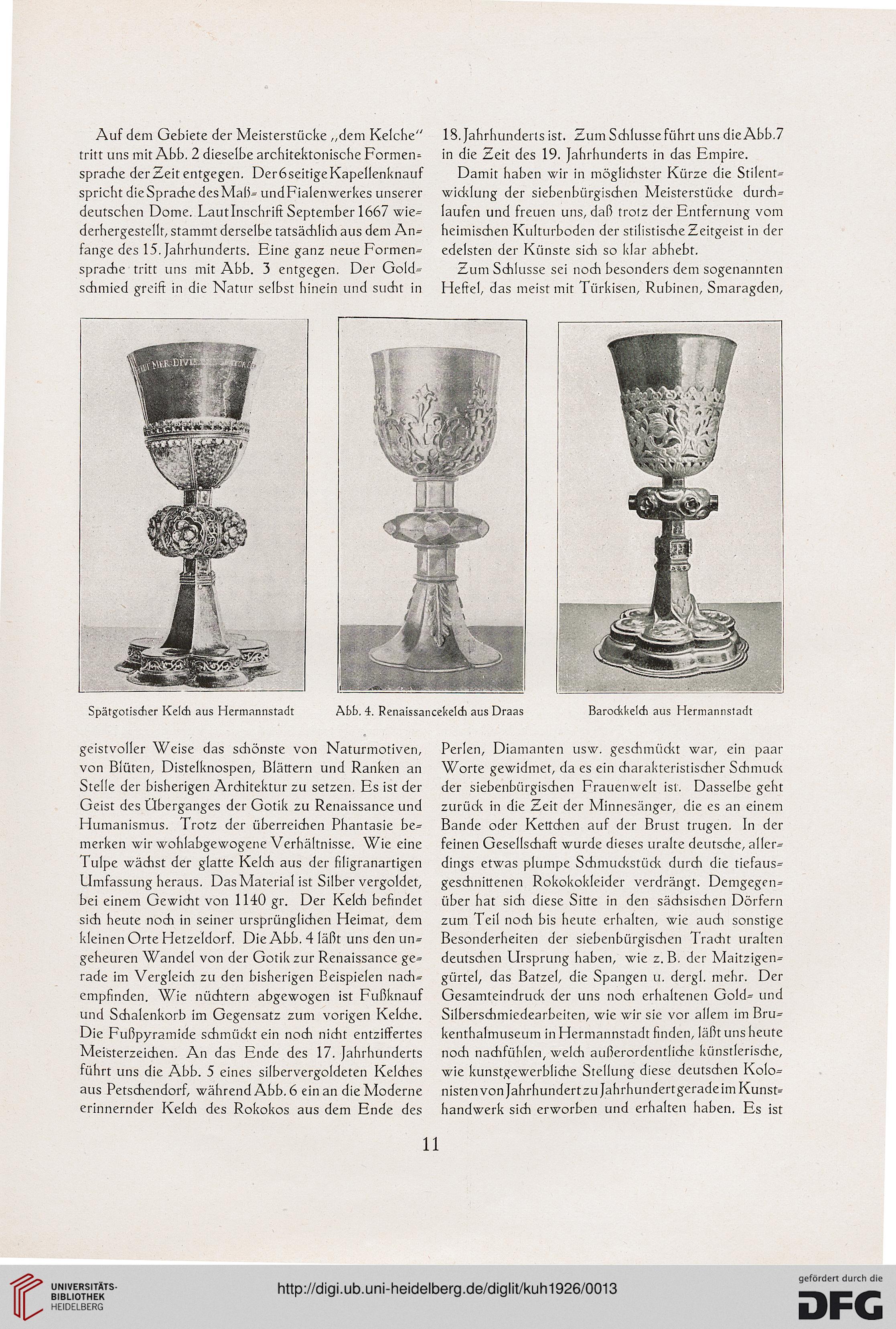

Spätgotischer Keldi aus Hermannstadt

Abb. 4. Renaissancekelch, aus Draas

Barockkelch aus Hermannstadt

geistvoller Weise das schönste von Naturmotiven,

von Blüten, Distelknospen, Blättern und Ranken an

Stelle der bisherigen Architektur zu setzen. Es ist der

Geist des Überganges der Gotik zu Renaissance und

Humanismus. Trotz der überreichen Phantasie be»

merken wir wohlabgewogene Verhältnisse. Wie eine

Tulpe wächst der glatte Kelch aus der filigranartigen

Umfassung heraus. Das Material ist Silber vergoldet,

bei einem Gewicht von 1140 gr. Der Kelch befindet

sich heute noch in seiner ursprünglichen Heimat, dem

kleinen Orte Hetzeldorf. Die Abb. 4 läßt uns den un»

geheuren Wandel von der Gotik zur Renaissance ge-

rade im Vergleich zu den bisherigen Beispielen nach»

empfinden. Wie nüchtern abgewogen ist Fußknauf

und Schalenkorb im Gegensatz zum vorigen Kelche.

Die Fußpyramide schmüdct ein noch nicht entziffertes

Meisterzeichen. An das Ende des 17. Jahrhunderts

führt uns die Abb. 5 eines silbervergoldeten Kelches

aus Petschendorf, während Abb. 6 ein an die Moderne

erinnernder Kelch des Rokokos aus dem Ende des

Perlen, Diamanten usw. geschmückt war, ein paar

Worte gewidmet, da es ein charakteristischer Schmudc

der siebenbürgischen Frauenwelt ist. Dasselbe geht

zurück in die Zeit der Minnesänger, die es an einem

Bande oder Kettchen auf der Brust trugen. In der

feinen Gesellschaft wurde dieses uralte deutsche, aller»

dings etwas plumpe Schmuckstüdc durch die tiefaus»

geschnittenen Rokokokleider verdrängt. Demgegen»

über hat sich diese Sitte in den sächsischen Dörfern

zum Teil noch bis heute erhalten, wie auch sonstige

Besonderheiten der siebenbürgischen Tracht uralten

deutschen Ursprung haben, wie z. B. der Maitzigen»

gürtel, das Batzel, die Spangen u. dergl. mehr. Der

Gesamteindrude der uns noch erhaltenen Gold» und

Silberschmiedearbeiten, wie wir sie vor allem im Bru»

kenthalmuseum in Hermannstadt finden, läßt uns heute

noch nachfühlen, welch außerordentliche künstlerische,

wie kunstgewerbliche Stellung diese deutschen Kolo»

nisten von Jahrhundertzu Jahrhundertgerade im Kunst»

handwerk sich erworben und erhalten haben. Es ist

11

tritt uns mit Abb. 2 dieselbe architektonische Formen»

Sprache derZeit entgegen. DeröseitigeKapellenknauf

spricht dieSprache des Maß» undFialenwerkes unserer

deutschen Dome. Lautlnschrift September 1667 wie»

derhergestellt, stammt derselbe tatsächlich aus dem An»

fange des 15. Jahrhunderts. Eine ganz neue Formen»

spräche tritt uns mit Abb. 3 entgegen. Der Gold»

schmied greift in die Natur selbst hinein und sucht in

18. Jahrhunderts ist. Zum Schlüsse führt uns die Abb.7

in die Zeit des 19. Jahrhunderts in das Empire.

Damit haben wir in möglichster Kürze die Stilent-

wicklung der siebenbürgischen Meisterstücke durch»

laufen und freuen uns, daß trotz der Entfernung vom

heimischen Kulturboden der stilistische Zeitgeist in der

edelsten der Künste sich so klar abhebt.

Zum Schlüsse sei noch besonders dem sogenannten

Heftel, das meist mit Türkisen, Rubinen, Smaragden,

Spätgotischer Keldi aus Hermannstadt

Abb. 4. Renaissancekelch, aus Draas

Barockkelch aus Hermannstadt

geistvoller Weise das schönste von Naturmotiven,

von Blüten, Distelknospen, Blättern und Ranken an

Stelle der bisherigen Architektur zu setzen. Es ist der

Geist des Überganges der Gotik zu Renaissance und

Humanismus. Trotz der überreichen Phantasie be»

merken wir wohlabgewogene Verhältnisse. Wie eine

Tulpe wächst der glatte Kelch aus der filigranartigen

Umfassung heraus. Das Material ist Silber vergoldet,

bei einem Gewicht von 1140 gr. Der Kelch befindet

sich heute noch in seiner ursprünglichen Heimat, dem

kleinen Orte Hetzeldorf. Die Abb. 4 läßt uns den un»

geheuren Wandel von der Gotik zur Renaissance ge-

rade im Vergleich zu den bisherigen Beispielen nach»

empfinden. Wie nüchtern abgewogen ist Fußknauf

und Schalenkorb im Gegensatz zum vorigen Kelche.

Die Fußpyramide schmüdct ein noch nicht entziffertes

Meisterzeichen. An das Ende des 17. Jahrhunderts

führt uns die Abb. 5 eines silbervergoldeten Kelches

aus Petschendorf, während Abb. 6 ein an die Moderne

erinnernder Kelch des Rokokos aus dem Ende des

Perlen, Diamanten usw. geschmückt war, ein paar

Worte gewidmet, da es ein charakteristischer Schmudc

der siebenbürgischen Frauenwelt ist. Dasselbe geht

zurück in die Zeit der Minnesänger, die es an einem

Bande oder Kettchen auf der Brust trugen. In der

feinen Gesellschaft wurde dieses uralte deutsche, aller»

dings etwas plumpe Schmuckstüdc durch die tiefaus»

geschnittenen Rokokokleider verdrängt. Demgegen»

über hat sich diese Sitte in den sächsischen Dörfern

zum Teil noch bis heute erhalten, wie auch sonstige

Besonderheiten der siebenbürgischen Tracht uralten

deutschen Ursprung haben, wie z. B. der Maitzigen»

gürtel, das Batzel, die Spangen u. dergl. mehr. Der

Gesamteindrude der uns noch erhaltenen Gold» und

Silberschmiedearbeiten, wie wir sie vor allem im Bru»

kenthalmuseum in Hermannstadt finden, läßt uns heute

noch nachfühlen, welch außerordentliche künstlerische,

wie kunstgewerbliche Stellung diese deutschen Kolo»

nisten von Jahrhundertzu Jahrhundertgerade im Kunst»

handwerk sich erworben und erhalten haben. Es ist

11