139

140

Das Todesdatum des Kaisers Decius.

Xm Beiblatte dieser Zeitschrift III (1900) Sp. 95 ff.

bat N. Vulic dargetban, dass der Tod des Kaisers

Decius vor dem Monat Juni 251 oder spätestens in

dem Zeitraum Juni—September anzusetzen sei. Hiefür

kann icb eine wicbtige Bestätigung beibringen, die

aus einer stadtrömiscben Inscbrift zu gewinnen ist.

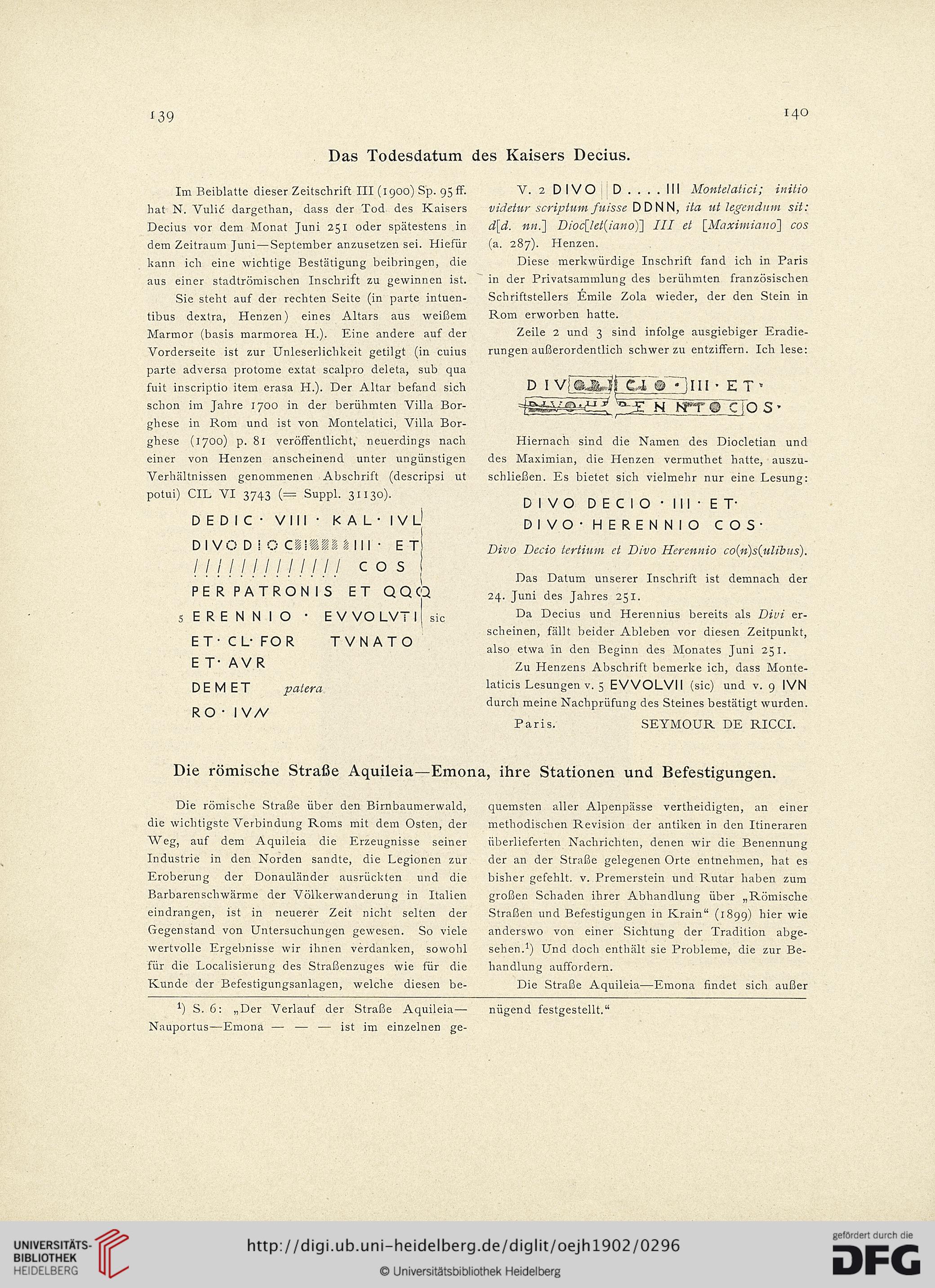

Sie steht auf der recbten Seite (in parte intuen-

tibus dextra, Henzen) eines Altars aus weißem

Marmor (basis marmorea H.). Eine andere auf der

Vorderseite ist zur Unleserlichkeit getilgt (in cuius

parte adversa protome extat scalpro deleta, sub qua

fuit inscriptio item erasa H.). Der Altar befand sich

scbon im Jahre 1700 in der berühmten Villa Bor-

gbese in Rom und ist von Montelatici, Villa Bor-

gbese (1700) p. 81 veröffentlicht, neuerdings nacli

einer von Henzen anscheinend unter ungünstigen

Verbältnissen genommenen Abschrift (descripsi ut

potui) CIL YI 3743 (= Suppl. 31130).

DEDIC • VIII- KAL-IVL 1

I

D I VO D I O CiiHÜ 1111 • E Tl

11 i I j 11 j j j j i i c o s J

PER PATRONIS E T QQCQ

s E R E N N I O • E V VOLVTlJ sic

ET-CL-FOR TVNATO

ET' AVR

D E M E T palera

R O * I V/V

V. 2 D IVO D .... III Montelatici; initio

videtur scriptum fuisse DDNN, ita ut legendum sit:

d[d. nn.~\ Dioc\_/et(iano)~\ III et ['Maximiano] cos

(a. 287). Henzen.

Diese merkwürdige Inschrift fand ich in Paris

in der Privatsammlung des berübmten französischen

Scbriftstellers Emile Zola wieder, der den Stein in

Rom erworben batte.

Zeile 2 und 3 sind infolge ausgiebiger Eradie-

rungen außerordentlich scliwer zu entziffern. Ich lese:

d i v\mjUt\ cTeTUin •et>

'©~cTq s y

Hiernach sind die Namen des Diocletian und

des Maximian, die Henzen vermuthet hatte, auszu-

schließen. Es bietet sich vielmehr nur eine Lesung:

DIVO DECIO * III* ET*

D I V O * HERENNIO COS*

Divo Decio tertium et Divo Herennio co(n)s(ulibus).

Das Datum unserer Inschrift ist demnacli der

24. Juni des Jahres 251.

Da Decius und Herennius bereits als Divi er-

scheinen, fällt beider Ableben vor diesen Zeitpunkt,

also etwa in den Beginn des Monates Juni 251.

Zu Henzens Abschrift bemerke ich, dass Monte-

laticis Lesungen v. 5 EVVOLVII (sic) und v. 9 IVN

durch meine Nachprüfung des Steines bestätigt wurden.

Paris. SEYMOUR DE RICCI.

Die römische Straße Aquileia—Emona, ihre Stationen und Befestigungen.

Die römische Straße über den Birnbaumerwald,

die wichtigste Verbindung Roms mit dem Osten, der

Weg, auf dem Aquileia die Erzeugnisse seiner

Industrie in den Norden sandte, die Legionen zur

Eroberung der Donauländer ausrückten und die

Barbarenschwärme der Völkerwanderung in Italien

eindrangen, ist in neuerer Zeit nicht selten der

Gegenstand von Untersuchungen gewesen. So viele

wertvolle Ergebnisse wir ihnen verdanken, sowohl

für die Localisierung des Straßenzuges wie für die

Kunde der Befestigungsanlagen, welche diesen be-

*) S. 6: „Der Verlauf der Straße Aquileia—

Nauportus—Emona — — — ist im einzelnen ge-

quemsten aller Alpenpässe vertheidigten, an einer

methodischen Revision der antiken in den Itineraren

iiberlieferten Nachrichten, denen wir die Benennung

der an der Straße gelegenen Orte entnehmen, hat es

bisher gefehlt. v. Premerstein und Rutar haben zum

großen Schaden ihrer Abhandlung über „Römische

Straßen und Befestigungen in Krain“ (1899) hier wie

anderswo von einer Sichtung der Tradition abge-

sehen. 1) Und doch enthält sie Probleme, die zur Be-

handlung auffordern.

Die Straße Aquileia—Emona findet sich außer

nügend festgestellt.“

140

Das Todesdatum des Kaisers Decius.

Xm Beiblatte dieser Zeitschrift III (1900) Sp. 95 ff.

bat N. Vulic dargetban, dass der Tod des Kaisers

Decius vor dem Monat Juni 251 oder spätestens in

dem Zeitraum Juni—September anzusetzen sei. Hiefür

kann icb eine wicbtige Bestätigung beibringen, die

aus einer stadtrömiscben Inscbrift zu gewinnen ist.

Sie steht auf der recbten Seite (in parte intuen-

tibus dextra, Henzen) eines Altars aus weißem

Marmor (basis marmorea H.). Eine andere auf der

Vorderseite ist zur Unleserlichkeit getilgt (in cuius

parte adversa protome extat scalpro deleta, sub qua

fuit inscriptio item erasa H.). Der Altar befand sich

scbon im Jahre 1700 in der berühmten Villa Bor-

gbese in Rom und ist von Montelatici, Villa Bor-

gbese (1700) p. 81 veröffentlicht, neuerdings nacli

einer von Henzen anscheinend unter ungünstigen

Verbältnissen genommenen Abschrift (descripsi ut

potui) CIL YI 3743 (= Suppl. 31130).

DEDIC • VIII- KAL-IVL 1

I

D I VO D I O CiiHÜ 1111 • E Tl

11 i I j 11 j j j j i i c o s J

PER PATRONIS E T QQCQ

s E R E N N I O • E V VOLVTlJ sic

ET-CL-FOR TVNATO

ET' AVR

D E M E T palera

R O * I V/V

V. 2 D IVO D .... III Montelatici; initio

videtur scriptum fuisse DDNN, ita ut legendum sit:

d[d. nn.~\ Dioc\_/et(iano)~\ III et ['Maximiano] cos

(a. 287). Henzen.

Diese merkwürdige Inschrift fand ich in Paris

in der Privatsammlung des berübmten französischen

Scbriftstellers Emile Zola wieder, der den Stein in

Rom erworben batte.

Zeile 2 und 3 sind infolge ausgiebiger Eradie-

rungen außerordentlich scliwer zu entziffern. Ich lese:

d i v\mjUt\ cTeTUin •et>

'©~cTq s y

Hiernach sind die Namen des Diocletian und

des Maximian, die Henzen vermuthet hatte, auszu-

schließen. Es bietet sich vielmehr nur eine Lesung:

DIVO DECIO * III* ET*

D I V O * HERENNIO COS*

Divo Decio tertium et Divo Herennio co(n)s(ulibus).

Das Datum unserer Inschrift ist demnacli der

24. Juni des Jahres 251.

Da Decius und Herennius bereits als Divi er-

scheinen, fällt beider Ableben vor diesen Zeitpunkt,

also etwa in den Beginn des Monates Juni 251.

Zu Henzens Abschrift bemerke ich, dass Monte-

laticis Lesungen v. 5 EVVOLVII (sic) und v. 9 IVN

durch meine Nachprüfung des Steines bestätigt wurden.

Paris. SEYMOUR DE RICCI.

Die römische Straße Aquileia—Emona, ihre Stationen und Befestigungen.

Die römische Straße über den Birnbaumerwald,

die wichtigste Verbindung Roms mit dem Osten, der

Weg, auf dem Aquileia die Erzeugnisse seiner

Industrie in den Norden sandte, die Legionen zur

Eroberung der Donauländer ausrückten und die

Barbarenschwärme der Völkerwanderung in Italien

eindrangen, ist in neuerer Zeit nicht selten der

Gegenstand von Untersuchungen gewesen. So viele

wertvolle Ergebnisse wir ihnen verdanken, sowohl

für die Localisierung des Straßenzuges wie für die

Kunde der Befestigungsanlagen, welche diesen be-

*) S. 6: „Der Verlauf der Straße Aquileia—

Nauportus—Emona — — — ist im einzelnen ge-

quemsten aller Alpenpässe vertheidigten, an einer

methodischen Revision der antiken in den Itineraren

iiberlieferten Nachrichten, denen wir die Benennung

der an der Straße gelegenen Orte entnehmen, hat es

bisher gefehlt. v. Premerstein und Rutar haben zum

großen Schaden ihrer Abhandlung über „Römische

Straßen und Befestigungen in Krain“ (1899) hier wie

anderswo von einer Sichtung der Tradition abge-

sehen. 1) Und doch enthält sie Probleme, die zur Be-

handlung auffordern.

Die Straße Aquileia—Emona findet sich außer

nügend festgestellt.“