Gelegentlich der Bilder Cuno Amiets.

Kunsthaus auszumalen. Die Loggia ist, wie die Abbildung

Nr. 6 zeigt, der Verbindungsraum hinter dem Treppen-

haus, der die Saalfluchten verbindet, etlva 12 zu 6 Meter

in der Ausdehnung und dem Lichthof des Treppen-

hauses durch drei Offnungen verbunden. Ursprünglich

sollte der Raum durch den verstorbenen Brühlmann

(bekannt durch seine schönen Arbeiten in den Pfullinger

Hallen) ausgemalt werden; die Geschwister Schwarzen-

bach hatten die Mittel für den Auftrag gegeben. Als

Brühlmann über den ersten Entwürfen starb, wurde

Amiet durch die Auftraggeber betraut, den Raum mit

eigenen Arbeiten zu füllen. Er hatte damals gerade durch

seine „Obsternte" den Blick auf seine Absichten gelenkt,

über die malerische Freiheit seiner Tafelbilder hinaus

zur monumentalen Wirkung zu kommen, und diese

Wandbilder in der Loggia sollten zum Prüfstein dieser

Absichten werden.

Cuno Amiet gehört, wie Hodler und Buri, dem

bernischen Kunstkreis an; aus dem Kanton Solothurn

stammend, hat er sich frühzeitig im bernischen Unterland,

zu Oschwand bei Herzogenbuchsee, ansässig gemacht. Jn

einer Aeit, da Hodler noch, von der Dunkeltonigkeit

seiner „Nacht" zur Helligkeit seines „Tags" durchbrechend

die Farbe suchte, hatte er, unendlich beweglicher als der

Meister, von Cozanne und van Gogh ausgehend, bereits

das farbige Licht als sein Arbeitsfeld gefunden. Er war

darin dem Meister unbestreitbar

voraus, und es ist keine Frage, daß

seine lebhafte Suche die bedeu-

tendste Anregung vorstellt, die

Hodler als fertiger Meister noch

erfuhr. Wenn Hodler nach derHärte

seiner mittleren Aeit im Alter zu der

bei aller Stärke so wundervoll

weichen Farbigkeit seiner letzten Ar-

beiten kam — der übrigens auch

Mar Buri noch zuletzt zu folgen

versuchte — so hat ihn darin nichts

so bestimmt, wie die rastlose Be-

reitwilligkeit Amiets, das in Frank-

reich gegebene Beispiel rein male-

rischer Kunst zu verarbeiten.

Amiet selber trat — davon

geben seine bernischen Mädchen

in der Solothurner Sammlung

eine gute Anschauung — zunächst

schweizerischer auf als der Meister,

man könnte danach fast sagen, daß

er mit Buri den selben Ausgang

nahm. Über eine kurze Aeit alt-

deutscher Einflüsse ist er dann eher

als sonst ein Maler des deutschen

Kulturgebietes zur Verarbeitung

der westlichen Vorbilder über-

gegangen und darin im Lauf der

Jahre, und gemessen an den heut^-

gen Himmelsstürmern des Er-

pressionismus, ein frühzeitiger Alt-

meister geworden. Er war immer,

dafür brachte sein Ehrensaal in der

letzten Landesausstellung zu Basel

verblüffendes Material bei, ein Maler von außerordent-

lichem Können und einer geradezu staunenswerten Be-

weglichkeit. Trotzdem ist er eigentlich nie Eklektiker

gewesen, wie es die heutigen Erpressionisten in Deutsch-

land mit wenigen Ausnahmen sind. Seine Herkunft

und seine Heimatliebe stellten ihm das Problem in-einer

so bestimmten Richtung, daß er trotz all seiner Beweg-

lichkeit doch eine bestimmte Figur wurde.

Wer daran noch zweifelte, den müssen die Bilder in

der Loggia belehren. Hüben und drüben von der ge-

waltigen Kraft Hodlers umgeben, bilden sie eine Jnsel,

deren Lebensluft man gegenüber der urmännlichen

Kraft Hodlers als weiblich empfinden mag, ohne ihre

Selbständigkeit leugnen zu können. Der Raum selber

— als Architektur glücklicher gebildet als dekoriert —

bietet den beiden Pfeilern zum Treppenhaus gegenüber

eine Langwand mit drei fast quadratischen Feldern und

zwei Kopfwände durch je eine Tür in der Mitte gegliedert

dar. Er ist nur ein Durchgang und dadurch nicht zu der

Sammlung geeignet, die ein gerundetes Kunstwerk

verlangt. Um so mehr muß man den Takt und das

Können Amiets loben, der dem Naum nicht seinen Charak-

ter nahm, und doch den Schritt des Durchschreitenden

bannte.

Die Schwierigkeiten in der Ausmalung eines solchen

Raumes sind ja offenbar, entweder verfliegt die Malerei

— den ganzen Raum fassend —

zur bloßen Dekoration, oder sie

verbeißt sich auf ihre einzelnen

Felder. Hier waren es die drei

fast quadratischen Mittelfelder und

das Doppelpaar der schmalen

Seitenfeloer neben den Türen

rechts und links. Die einzige

Möglichkeit, diese sieben Felder in

eine Einheit zu zwingen, lag in

der Bildidee, die geistig und deko-

rativ das zusammenhalten mußte,

was auseinander strebte. Amiet

ist dabei durchaus nicht zielsicher

vorgegangen, er hat nach seiner

Art vielerlei versucht und einmal

mit einer Lösung gepröbelt, die

nicht angenommen und danach

auch von ihm selber verworfen

wurde. Was er zuletzt griff, war

ein glücklicher Fund, durch den

diese Loggia den jungen Leuten

von heute ein Vorbild wurde.

Seine Bildidee war das alte

Sinnbild des Jungbrunnens, das

dem Durchgangsraum von selber

eine Mitte und dadurch einen

Sammelpunkt (Tafel i) und doch

eine an- und abklingende Folge

gab. Aur Linken vom Beschauer

begann er die Folge mit den

beiden alten Menschen, die rechts

und links von der Tür sitzend müde

und matt das Ende erwarten, bis

sie den starken Strahl des Jung-

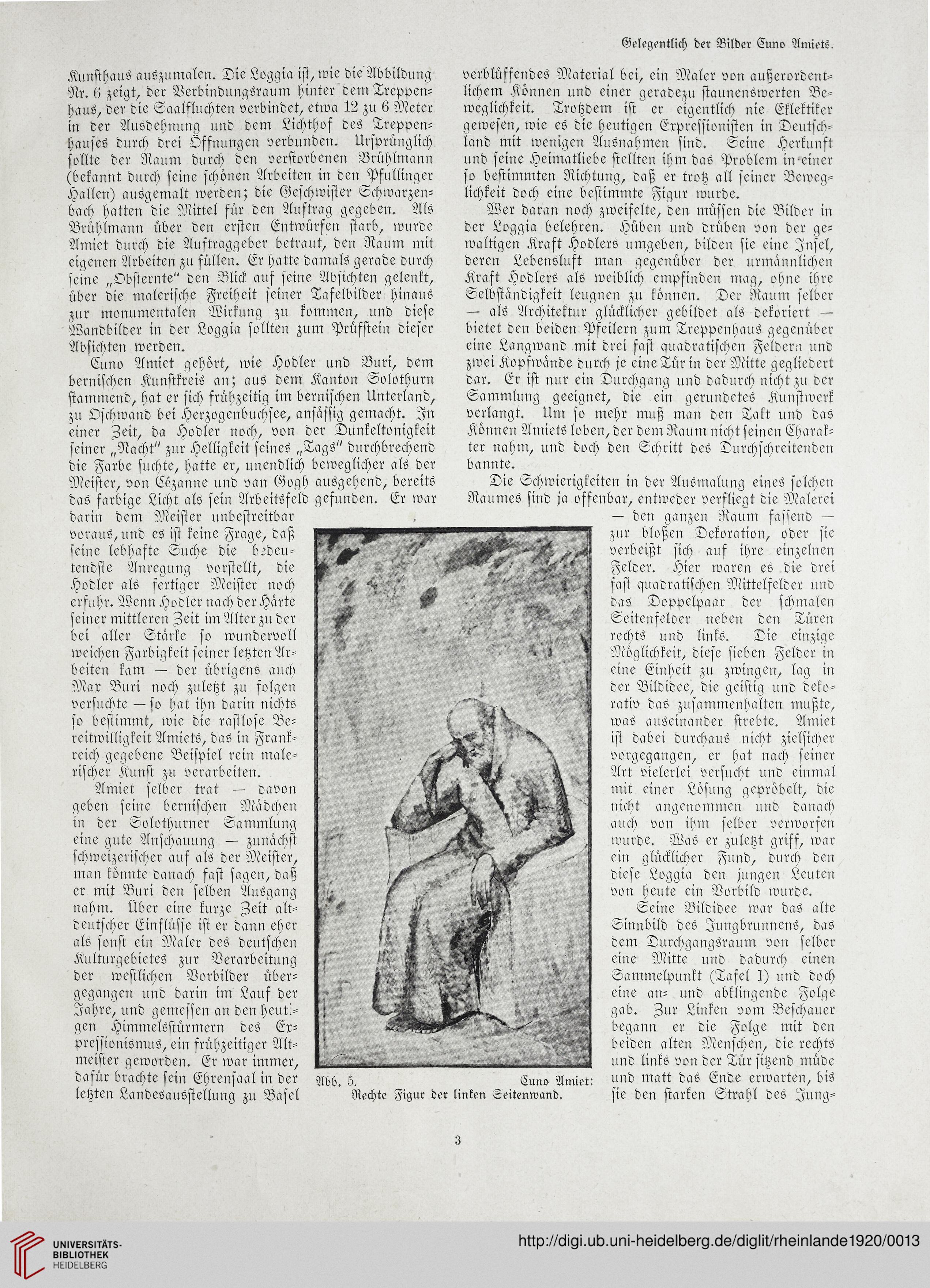

Abb. 5. ^ Cuno Amiet:

Rechte Figur der linken Seitenwand.

3

Kunsthaus auszumalen. Die Loggia ist, wie die Abbildung

Nr. 6 zeigt, der Verbindungsraum hinter dem Treppen-

haus, der die Saalfluchten verbindet, etlva 12 zu 6 Meter

in der Ausdehnung und dem Lichthof des Treppen-

hauses durch drei Offnungen verbunden. Ursprünglich

sollte der Raum durch den verstorbenen Brühlmann

(bekannt durch seine schönen Arbeiten in den Pfullinger

Hallen) ausgemalt werden; die Geschwister Schwarzen-

bach hatten die Mittel für den Auftrag gegeben. Als

Brühlmann über den ersten Entwürfen starb, wurde

Amiet durch die Auftraggeber betraut, den Raum mit

eigenen Arbeiten zu füllen. Er hatte damals gerade durch

seine „Obsternte" den Blick auf seine Absichten gelenkt,

über die malerische Freiheit seiner Tafelbilder hinaus

zur monumentalen Wirkung zu kommen, und diese

Wandbilder in der Loggia sollten zum Prüfstein dieser

Absichten werden.

Cuno Amiet gehört, wie Hodler und Buri, dem

bernischen Kunstkreis an; aus dem Kanton Solothurn

stammend, hat er sich frühzeitig im bernischen Unterland,

zu Oschwand bei Herzogenbuchsee, ansässig gemacht. Jn

einer Aeit, da Hodler noch, von der Dunkeltonigkeit

seiner „Nacht" zur Helligkeit seines „Tags" durchbrechend

die Farbe suchte, hatte er, unendlich beweglicher als der

Meister, von Cozanne und van Gogh ausgehend, bereits

das farbige Licht als sein Arbeitsfeld gefunden. Er war

darin dem Meister unbestreitbar

voraus, und es ist keine Frage, daß

seine lebhafte Suche die bedeu-

tendste Anregung vorstellt, die

Hodler als fertiger Meister noch

erfuhr. Wenn Hodler nach derHärte

seiner mittleren Aeit im Alter zu der

bei aller Stärke so wundervoll

weichen Farbigkeit seiner letzten Ar-

beiten kam — der übrigens auch

Mar Buri noch zuletzt zu folgen

versuchte — so hat ihn darin nichts

so bestimmt, wie die rastlose Be-

reitwilligkeit Amiets, das in Frank-

reich gegebene Beispiel rein male-

rischer Kunst zu verarbeiten.

Amiet selber trat — davon

geben seine bernischen Mädchen

in der Solothurner Sammlung

eine gute Anschauung — zunächst

schweizerischer auf als der Meister,

man könnte danach fast sagen, daß

er mit Buri den selben Ausgang

nahm. Über eine kurze Aeit alt-

deutscher Einflüsse ist er dann eher

als sonst ein Maler des deutschen

Kulturgebietes zur Verarbeitung

der westlichen Vorbilder über-

gegangen und darin im Lauf der

Jahre, und gemessen an den heut^-

gen Himmelsstürmern des Er-

pressionismus, ein frühzeitiger Alt-

meister geworden. Er war immer,

dafür brachte sein Ehrensaal in der

letzten Landesausstellung zu Basel

verblüffendes Material bei, ein Maler von außerordent-

lichem Können und einer geradezu staunenswerten Be-

weglichkeit. Trotzdem ist er eigentlich nie Eklektiker

gewesen, wie es die heutigen Erpressionisten in Deutsch-

land mit wenigen Ausnahmen sind. Seine Herkunft

und seine Heimatliebe stellten ihm das Problem in-einer

so bestimmten Richtung, daß er trotz all seiner Beweg-

lichkeit doch eine bestimmte Figur wurde.

Wer daran noch zweifelte, den müssen die Bilder in

der Loggia belehren. Hüben und drüben von der ge-

waltigen Kraft Hodlers umgeben, bilden sie eine Jnsel,

deren Lebensluft man gegenüber der urmännlichen

Kraft Hodlers als weiblich empfinden mag, ohne ihre

Selbständigkeit leugnen zu können. Der Raum selber

— als Architektur glücklicher gebildet als dekoriert —

bietet den beiden Pfeilern zum Treppenhaus gegenüber

eine Langwand mit drei fast quadratischen Feldern und

zwei Kopfwände durch je eine Tür in der Mitte gegliedert

dar. Er ist nur ein Durchgang und dadurch nicht zu der

Sammlung geeignet, die ein gerundetes Kunstwerk

verlangt. Um so mehr muß man den Takt und das

Können Amiets loben, der dem Naum nicht seinen Charak-

ter nahm, und doch den Schritt des Durchschreitenden

bannte.

Die Schwierigkeiten in der Ausmalung eines solchen

Raumes sind ja offenbar, entweder verfliegt die Malerei

— den ganzen Raum fassend —

zur bloßen Dekoration, oder sie

verbeißt sich auf ihre einzelnen

Felder. Hier waren es die drei

fast quadratischen Mittelfelder und

das Doppelpaar der schmalen

Seitenfeloer neben den Türen

rechts und links. Die einzige

Möglichkeit, diese sieben Felder in

eine Einheit zu zwingen, lag in

der Bildidee, die geistig und deko-

rativ das zusammenhalten mußte,

was auseinander strebte. Amiet

ist dabei durchaus nicht zielsicher

vorgegangen, er hat nach seiner

Art vielerlei versucht und einmal

mit einer Lösung gepröbelt, die

nicht angenommen und danach

auch von ihm selber verworfen

wurde. Was er zuletzt griff, war

ein glücklicher Fund, durch den

diese Loggia den jungen Leuten

von heute ein Vorbild wurde.

Seine Bildidee war das alte

Sinnbild des Jungbrunnens, das

dem Durchgangsraum von selber

eine Mitte und dadurch einen

Sammelpunkt (Tafel i) und doch

eine an- und abklingende Folge

gab. Aur Linken vom Beschauer

begann er die Folge mit den

beiden alten Menschen, die rechts

und links von der Tür sitzend müde

und matt das Ende erwarten, bis

sie den starken Strahl des Jung-

Abb. 5. ^ Cuno Amiet:

Rechte Figur der linken Seitenwand.

3