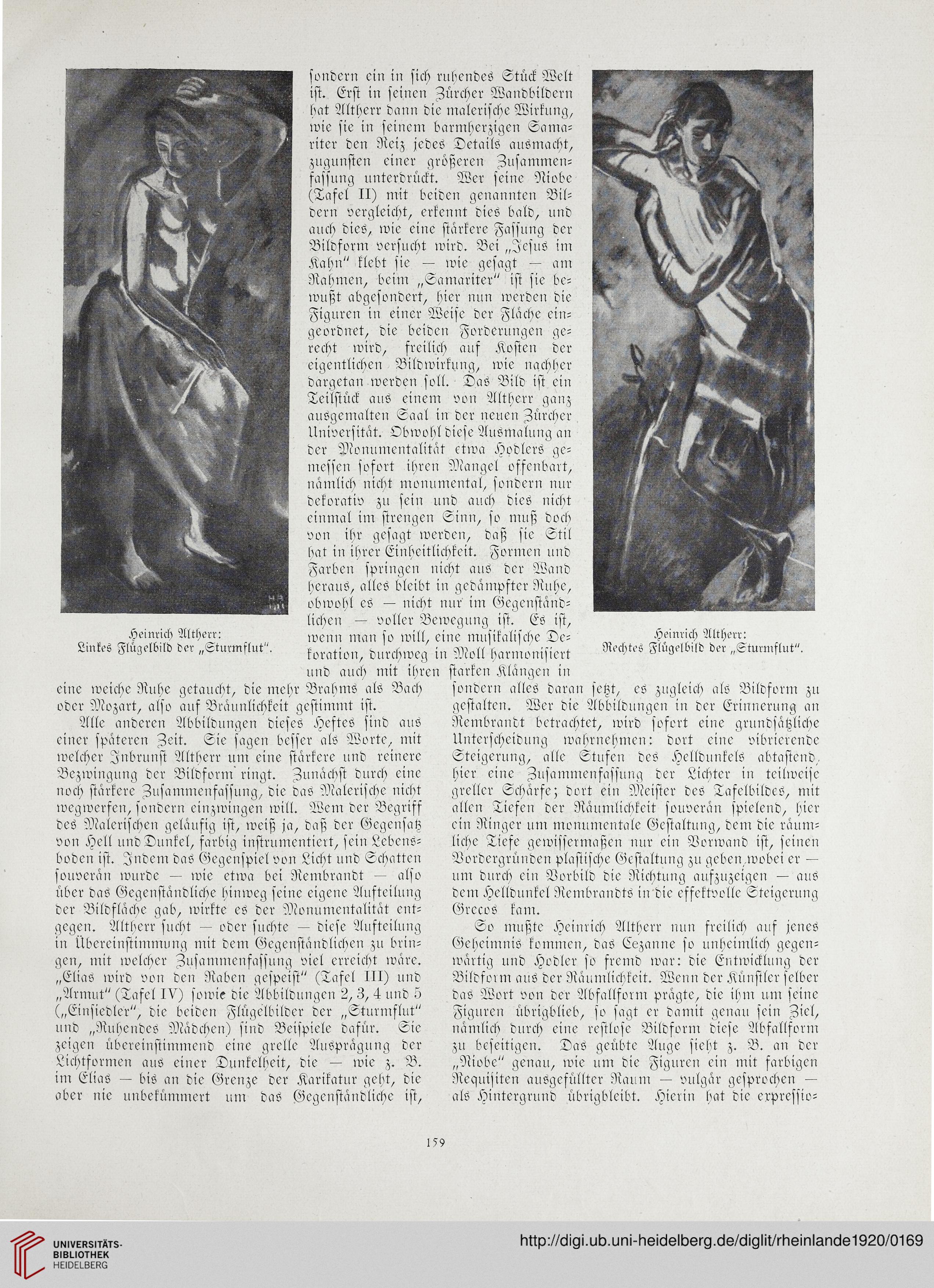

Heinrich Altherr:

Linkes Flügelbild der „Sturmflut"'

eine weiche Ruhe getaucht, die mehr Brahms als Bach

oder Mozarch also atlf Bräuulichkeit gestimmt ist.

Alle audereu Abbildtingeu dieses Hestes siud aus

eiuer späteren Aeit. Sie sagen besser als Worte,, mit

ivelcher Jnbrunst Altherr um eiue stärkere und reinere

Bezwingung der Bildform ringt. Aunächst durch eine

noch stärkere Ausammenfassung, die das Malerische nicht

wegwerfen, sondern einzwingen will. Wem der Begriff

des Malerischen geläufig ist, weiß ja, daß der Gegensatz

von Hell und Dunkel, farbig instrumcntiert, sein Lebens-

boden ist. Jndem das Gegenspiel von Licht und Schatten

souverän wurde — wie etwa bei Rembrandt — also

über das Gegenständliche hinweg seine eigene Aufteilung

der Bildfläche gab, wirkte es der Monumentalität ent-

gegen. Altherr sucht — oder suchte — diese Aufteilung

in Übereinstimmung mit dem Gegenständlichen zu brin-

gen, mit welcher Ausammenfassung viel erreicht wäre.

„Elias wird von den Raben gespeist" (Tafel III) und

„Armut" (Tafel IV) sowie die Äbbildungen 2, 3, 4 und 5

(„Einsiedler", die beiden Flügelbilder der „Sturmflut"

und „Ruhendes Mädchen) sind Beispiele dafür. Sie

zeigen übereinstimmend eine grelle Ausprägung der

Lichtformen aus einer Dunkelheit, die — uüe z. B.

im Elias — bis an die Grenze der Karikatur geht, die

aber nie unbekümmert um das Gegenständliche ist,

sondern ein in sich ruhendes Stück Welt

ist. Erst in seinen Aürcher Wandbildern

hat Altherr dann die malerische Wirkung,

wie sie in seinem barmherzigen Sama-

riter den Reiz jedes Details ausmacht,

zugunsten einer größeren Ausammen-

fassung unterdrückt. Wer seine Niobe

(Tafel II) mit beiden genannten Bil-

dern vergleicht, erkennt dies bald, und

arich dies, wie eiue stärkere Fassung der

Bildform versucht wird. Bei „Jesus im

Kahn" klebt sie — wie gesagt — am

Rahmen, beim „Samariter" ist sie be-

wußt abgesondert, hier nun werden die

Figuren in einer Weise der Fläche ein-

geordnet, die beiden Forderungen ge-

recht wird, freilich auf Kosten der

eigentlichen Bildwirkung, wie nachher

dargetan werden soll. Das Bild ist ein

Teilstück aus einem von Altherr ganz

ausgemalten Saal in der neuen Aürcher

Ilniversität. Obwohl diese Ausmalung an

der Monumentalität etwa Hodlers ge-

messen sofort ihren Mangel offenbart,

nämlich nicht nionumental, sondern nur

dekorativ zu sein rind auch dies nicht

einmal im strengen Sinn, so muß doch

von ihr gesagt werden, daß sie Stil

hat in ihrer Einheitlichkeit. Formen und

Farben springen nicht aus der Wand

heraus, alles bleibt in gedämpfter Ruhe,

obivohl es — nicht nur im Gegenständ-

lichen — voller Bewegung ist. Es ist,

wenn man so will, eine musikalische De-

koration, durchweg in Moll harmonisiert

und auch mit ihren starken Klängen in

sonderu alles daran

Heinnch Altherr:

Rechtes Flügelbild der „Sturmflut",

etzt, es zugleich als Bildform zu

gestalten. Wer die Abbildungen in der Erinnerung an

Rembrandt betrachtet, wird sofort eine grundsätzliche

Unterscheidung wahrnehmen: dort eine vibrierende

Steigerung, alle Stufen des Helldunkels abtastend,

hier eine Ausammenfassung der Lichter in teilweise

grellcr Schärfe; dort ein Meister des Tafelbildes, mit

allen Tiefen der Räumlichkeit souverän spielend, hier

ein Ringer um monumentale Gestaltung, dem die räum-

liche Tiefe gewisserniaßen nur ein Vorwand ist, seinen

Vordergründen plastische Gestaltung zu gebenavobei er —

um durch ein Vorbild die Richtung aufzuzeigen — aus

dem Helldunkel Rembrandts in die effektvolle Steigerung

Grecos kam.

So mußte Heinrich Altherr nun freilich auf jenes

Geheinmis kommen, das Cezanne so unheimlich gegen-

wärtig und Hodler so fremd war: die Entwicklung der

Bildfoi ni aus der Räumlichkcit. Wenn der Künstler selber

das Wort von der Abfallform prägte, die ihni um seine

Figuren übrigblieb, so sagt er damit genau sein Aiel,

nämlich durch eine restlose Bildform diese Abfallforni

zu beseitigen. Das geübte Auge sieht z. B. an der

„Niobe" genau, wie um die Figuren ein mit farbigen

Requijiten ausgefüllter Raum — vulgär gesprochen —

als Hintergrund übrigbleibt. Hierin hat die erpressio-

159

Linkes Flügelbild der „Sturmflut"'

eine weiche Ruhe getaucht, die mehr Brahms als Bach

oder Mozarch also atlf Bräuulichkeit gestimmt ist.

Alle audereu Abbildtingeu dieses Hestes siud aus

eiuer späteren Aeit. Sie sagen besser als Worte,, mit

ivelcher Jnbrunst Altherr um eiue stärkere und reinere

Bezwingung der Bildform ringt. Aunächst durch eine

noch stärkere Ausammenfassung, die das Malerische nicht

wegwerfen, sondern einzwingen will. Wem der Begriff

des Malerischen geläufig ist, weiß ja, daß der Gegensatz

von Hell und Dunkel, farbig instrumcntiert, sein Lebens-

boden ist. Jndem das Gegenspiel von Licht und Schatten

souverän wurde — wie etwa bei Rembrandt — also

über das Gegenständliche hinweg seine eigene Aufteilung

der Bildfläche gab, wirkte es der Monumentalität ent-

gegen. Altherr sucht — oder suchte — diese Aufteilung

in Übereinstimmung mit dem Gegenständlichen zu brin-

gen, mit welcher Ausammenfassung viel erreicht wäre.

„Elias wird von den Raben gespeist" (Tafel III) und

„Armut" (Tafel IV) sowie die Äbbildungen 2, 3, 4 und 5

(„Einsiedler", die beiden Flügelbilder der „Sturmflut"

und „Ruhendes Mädchen) sind Beispiele dafür. Sie

zeigen übereinstimmend eine grelle Ausprägung der

Lichtformen aus einer Dunkelheit, die — uüe z. B.

im Elias — bis an die Grenze der Karikatur geht, die

aber nie unbekümmert um das Gegenständliche ist,

sondern ein in sich ruhendes Stück Welt

ist. Erst in seinen Aürcher Wandbildern

hat Altherr dann die malerische Wirkung,

wie sie in seinem barmherzigen Sama-

riter den Reiz jedes Details ausmacht,

zugunsten einer größeren Ausammen-

fassung unterdrückt. Wer seine Niobe

(Tafel II) mit beiden genannten Bil-

dern vergleicht, erkennt dies bald, und

arich dies, wie eiue stärkere Fassung der

Bildform versucht wird. Bei „Jesus im

Kahn" klebt sie — wie gesagt — am

Rahmen, beim „Samariter" ist sie be-

wußt abgesondert, hier nun werden die

Figuren in einer Weise der Fläche ein-

geordnet, die beiden Forderungen ge-

recht wird, freilich auf Kosten der

eigentlichen Bildwirkung, wie nachher

dargetan werden soll. Das Bild ist ein

Teilstück aus einem von Altherr ganz

ausgemalten Saal in der neuen Aürcher

Ilniversität. Obwohl diese Ausmalung an

der Monumentalität etwa Hodlers ge-

messen sofort ihren Mangel offenbart,

nämlich nicht nionumental, sondern nur

dekorativ zu sein rind auch dies nicht

einmal im strengen Sinn, so muß doch

von ihr gesagt werden, daß sie Stil

hat in ihrer Einheitlichkeit. Formen und

Farben springen nicht aus der Wand

heraus, alles bleibt in gedämpfter Ruhe,

obivohl es — nicht nur im Gegenständ-

lichen — voller Bewegung ist. Es ist,

wenn man so will, eine musikalische De-

koration, durchweg in Moll harmonisiert

und auch mit ihren starken Klängen in

sonderu alles daran

Heinnch Altherr:

Rechtes Flügelbild der „Sturmflut",

etzt, es zugleich als Bildform zu

gestalten. Wer die Abbildungen in der Erinnerung an

Rembrandt betrachtet, wird sofort eine grundsätzliche

Unterscheidung wahrnehmen: dort eine vibrierende

Steigerung, alle Stufen des Helldunkels abtastend,

hier eine Ausammenfassung der Lichter in teilweise

grellcr Schärfe; dort ein Meister des Tafelbildes, mit

allen Tiefen der Räumlichkeit souverän spielend, hier

ein Ringer um monumentale Gestaltung, dem die räum-

liche Tiefe gewisserniaßen nur ein Vorwand ist, seinen

Vordergründen plastische Gestaltung zu gebenavobei er —

um durch ein Vorbild die Richtung aufzuzeigen — aus

dem Helldunkel Rembrandts in die effektvolle Steigerung

Grecos kam.

So mußte Heinrich Altherr nun freilich auf jenes

Geheinmis kommen, das Cezanne so unheimlich gegen-

wärtig und Hodler so fremd war: die Entwicklung der

Bildfoi ni aus der Räumlichkcit. Wenn der Künstler selber

das Wort von der Abfallform prägte, die ihni um seine

Figuren übrigblieb, so sagt er damit genau sein Aiel,

nämlich durch eine restlose Bildform diese Abfallforni

zu beseitigen. Das geübte Auge sieht z. B. an der

„Niobe" genau, wie um die Figuren ein mit farbigen

Requijiten ausgefüllter Raum — vulgär gesprochen —

als Hintergrund übrigbleibt. Hierin hat die erpressio-

159