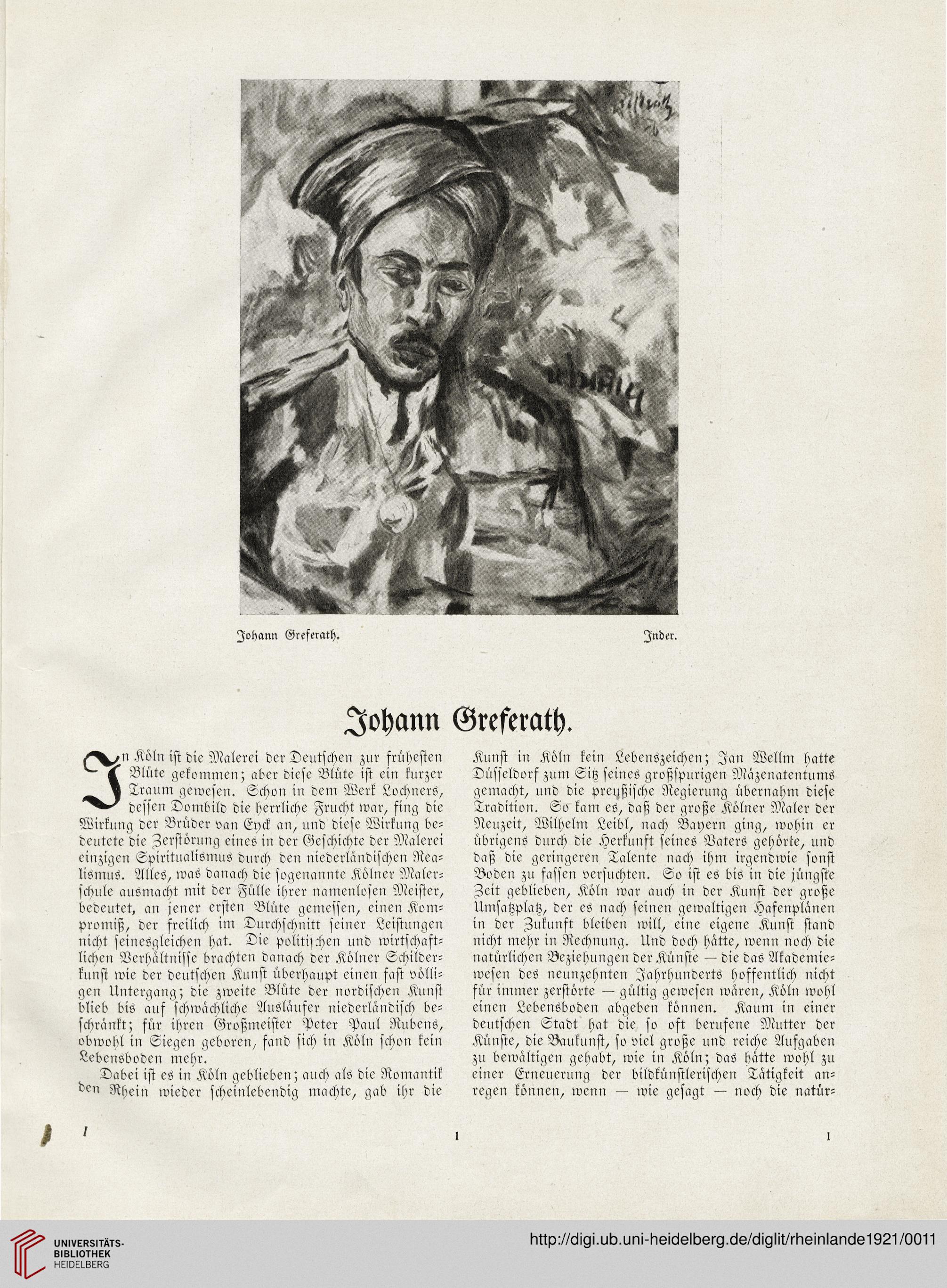

Johann Greferath.

n Köln ist die Malerei der Deutschen zur frühesten

Blüte gekommen; aber diese Blüte ist ein kurzer

Traum gewesen. Schon in dem Werk Lochners,

dessen Dombild die herrliche Frucht war, fing die

Wirkung der Brüder van Eyck an, und diese Wirkung be-

deutete die Zerstörung eines in der Geschichte der Malerei

einzigen Spiritualismus durch den niederländischen Rea-

lismus. Alles, was danach die sogenannte Kölner Maler-

schule ausmacht mit der Fülle ihrer namenlosen Meister,

bedeutet, an jener ersten Blüte gemessen, einen Kom-

promiß, der freilich im Durchschnitt seiner Leistungen

nicht seinesgleichen hat. Die politischen und wirtschaft-

lichen Verhältnisse brachten danach der Kölner Schilder-

kunst wie der deutschen Kunst überhaupt einen fast völli-

gen Untergang; die zweite Blüte der nordischen Kunst

blieb bis auf schwächliche Ausläufer niederländisch be-

schränkt; für ihren Großmeister Peter Paul Rubens,

obwohl in Siegen geboren, fand sich in Köln schon kein

Lebensboden mehr.

Dabei ist es in Köln geblieben; auch als die Romantik

den Rhein wieder scheinlebendig machte, gab ihr die

Kunst in Köln kein Lebenszeichen; Jan Wellm hatte

Düsseldorf zum Sitz seines großspurigen Mäzenatentums

gemacht, und die preußische Regierung übernahm diese

Tradition. So kam es, daß der große Kölner Maler der

Neuzeit, Wilhelm Leibl, nach Bayern ging, wohin er-

übrigens durch die Herkunft seines Vaters gehörte, und

daß die geringeren Talente nach ihm irgendwie sonst

Boden zu fassen versuchten. So ist es bis in die jüngste

Zeit geblieben, Köln war auch in der Kunst der große

Umsatzplatz, der es nach seinen gewaltigen Hafenplänen

in der Ankunft bleiben will, eine eigene Kunst stand

nicht mehr in Rechnung. Und doch hätte, wenn noch die

natürlichen Beziehungen der Künste — die das Akademie-

wesen des neunzehnten Jahrhunderts hoffentlich nicht

für immer zerstörte — gültig gewesen wären, Köln wohl

einen Lebensboden abgeben können. Kaum in einer

deutschen Stadt hat die so oft berufene Mutter der

Künste, die Baukunst, so viel große und reiche Aufgaben

zu bewältigen gehabt, wie in Köln; das hätte wohl zu

einer Erneuerung der bildkünstlerischen Tätigkeit an-

regen können, wenn — wie gesagt — noch die natür-

i