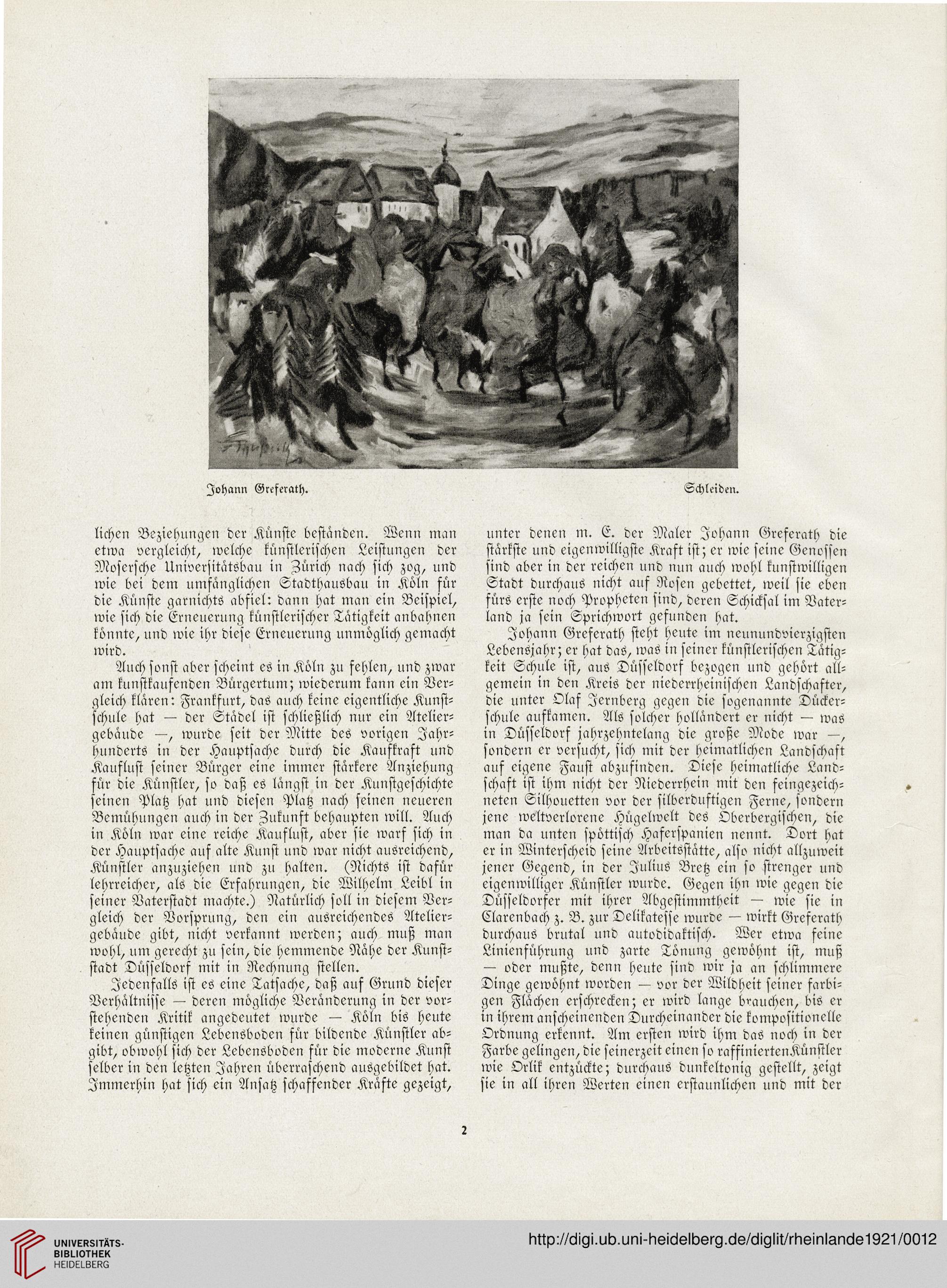

Johann Greferath. Schleiden.

lichen Beziehungen der Künste beständen. Wenn man

etwa vergleicht, welche künstlerischen Leistungen der

Mosersche Universitätsbau in Zürich nach sich zog, und

wie bei dem umfänglichen Stadthallsbau in Köln für

die Künste garnichts abfiel: dann hat man ein Beispiel,

wie sich die Erneuerung künstlerischer Tätigkeit anbahnen

könnte, und wie ihr diese Erneuerung unmöglich gemacht

wird.

Auch sonst aber scheint es in Köln zu fehlen, und zwar

am kunstkaufenden Bürgertum; wiederum kann ein Ver-

gleich klären: Frankflirt, das auch keine eigentliche Kunst-

schule hat — der Städel ist schließlich nur ein Atelier-

gebäude —, wurde seit der Mitte des vorigen Jahr-

hunderts in der Hauptsache durch die Kaufkraft und

Kauflust seiner Bürger eine immer stärkere Anziehung

für die Künstler, so daß es längst in der Kunstgeschichte

seinen Platz hat und diesen Platz nach seinen neueren

Bemühungen auch in der Zukunft behaupten will. Auch

in Köln war eine reiche Kauflust, aber sie warf sich in

der Hauptsache auf alte Kunst und war nicht ausreichend,

Künstler anzuziehen und zu halten. (Nichts ist dafür

lehrreicher, als die Erfahrungen, die Wilhelm Leibl in

seiner Vaterstadt machte.) Natürlich soll in diesem Ver-

gleich der Vorsprung, den ein ausreichendes Atelier-

gebäude gibt, nicht verkannt werden; auch muß man

wohl, um gerecht zu sein, die hemmende Nähe der Kunst-

stadt Düsseldorf mit in Rechnung stellen.

Jedenfalls ist es eine Tatsache, daß auf Grund dieser

Verhältnisse — deren mögliche Veränderung in der vor-

stehenden Kritik angedeutet wurde — Köln bis heute

keinen günstigen Lebensboden für bildende Künstler ab-

gibt, obwohl sich der Lebensboden für die moderne Kunst

selber in den letzten Jahren überraschend ausgebildet hat.

Immerhin hat sich ein Ansatz schaffender Kräfte gezeigt.

unter denen m. E. der Maler Johann Greferath die

stärkste und eigenwilligste Kraft ist; er wie seine Genossen

sind aber in der reichen und nun auch wohl kunstwilligen

Stadt durchaus nicht auf Rosen gebettet, weil sie eben

fürs erste noch Propheten sind, deren Schicksal im Vater-

land ja sein Sprichwort gefunden hat.

Johann Greferath steht heute im neunundvierzigsten

Lebensjahr; er hat das, was in seiner künstlerischen Tätig-

keit Schule ist, aus Düsseldorf bezogen und gehört all-

gemein in den Kreis der niederrheinischen Landschafter,

die unter Olaf Jernberg gegen die sogenannte Dücker-

schule aufkamen. Als solcher holländert er nicht — was

in Düsseldorf jahrzehntelang die große Mode war —,

sondern er versucht, sich mit der heimatlichen Landschaft

auf eigene Faust abzufinden. Diese heimatliche Land-

schaft ist ihm nicht der Niederrhein mit den feingezeich-

neten Silhouetten vor der silberduftigen Ferne, sondern

jene weltverlorene Hügelwelt des Oberbergischen, die

man da unten spöttisch Haferspanien nennt. Dort hat

er in Winterscheid seine Arbeitsstätte, also nicht allzuweit

jener Gegend, in der Julius Bretz ein so strenger und

eigenwilliger Künstler wurde. Gegen ihn wie gegen die

Düsseldorfer mit ihrer Abgestimmtheit — wie sie in

Clarenbach z. B. zur Delikatesse wurde — wirkt Greferath

durchaus brutal und autodidaktisch. Wer etwa feine

Linienführung und zarte Tönung gewöhnt ist, muß

— oder mußte, denn heute sind wir ja an schlimmere

Dinge gewöhnt worden — vor der Wildheit seiner farbi-

gen Flächen erschrecken; er wird lange brauchen, bis er

in ihrem anscheinenden Durcheinander die kompositionelle

Ordnung erkennt. Am ersten wird ihm das noch in der

Farbe gelingen, die seinerzeit einen so raffiniertenKünstler

wie Orlik entzückte; durchaus dunkeltonig gestellt, zeigt

sie in all ihren Werten einen erstaunlichen und mit der

2

lichen Beziehungen der Künste beständen. Wenn man

etwa vergleicht, welche künstlerischen Leistungen der

Mosersche Universitätsbau in Zürich nach sich zog, und

wie bei dem umfänglichen Stadthallsbau in Köln für

die Künste garnichts abfiel: dann hat man ein Beispiel,

wie sich die Erneuerung künstlerischer Tätigkeit anbahnen

könnte, und wie ihr diese Erneuerung unmöglich gemacht

wird.

Auch sonst aber scheint es in Köln zu fehlen, und zwar

am kunstkaufenden Bürgertum; wiederum kann ein Ver-

gleich klären: Frankflirt, das auch keine eigentliche Kunst-

schule hat — der Städel ist schließlich nur ein Atelier-

gebäude —, wurde seit der Mitte des vorigen Jahr-

hunderts in der Hauptsache durch die Kaufkraft und

Kauflust seiner Bürger eine immer stärkere Anziehung

für die Künstler, so daß es längst in der Kunstgeschichte

seinen Platz hat und diesen Platz nach seinen neueren

Bemühungen auch in der Zukunft behaupten will. Auch

in Köln war eine reiche Kauflust, aber sie warf sich in

der Hauptsache auf alte Kunst und war nicht ausreichend,

Künstler anzuziehen und zu halten. (Nichts ist dafür

lehrreicher, als die Erfahrungen, die Wilhelm Leibl in

seiner Vaterstadt machte.) Natürlich soll in diesem Ver-

gleich der Vorsprung, den ein ausreichendes Atelier-

gebäude gibt, nicht verkannt werden; auch muß man

wohl, um gerecht zu sein, die hemmende Nähe der Kunst-

stadt Düsseldorf mit in Rechnung stellen.

Jedenfalls ist es eine Tatsache, daß auf Grund dieser

Verhältnisse — deren mögliche Veränderung in der vor-

stehenden Kritik angedeutet wurde — Köln bis heute

keinen günstigen Lebensboden für bildende Künstler ab-

gibt, obwohl sich der Lebensboden für die moderne Kunst

selber in den letzten Jahren überraschend ausgebildet hat.

Immerhin hat sich ein Ansatz schaffender Kräfte gezeigt.

unter denen m. E. der Maler Johann Greferath die

stärkste und eigenwilligste Kraft ist; er wie seine Genossen

sind aber in der reichen und nun auch wohl kunstwilligen

Stadt durchaus nicht auf Rosen gebettet, weil sie eben

fürs erste noch Propheten sind, deren Schicksal im Vater-

land ja sein Sprichwort gefunden hat.

Johann Greferath steht heute im neunundvierzigsten

Lebensjahr; er hat das, was in seiner künstlerischen Tätig-

keit Schule ist, aus Düsseldorf bezogen und gehört all-

gemein in den Kreis der niederrheinischen Landschafter,

die unter Olaf Jernberg gegen die sogenannte Dücker-

schule aufkamen. Als solcher holländert er nicht — was

in Düsseldorf jahrzehntelang die große Mode war —,

sondern er versucht, sich mit der heimatlichen Landschaft

auf eigene Faust abzufinden. Diese heimatliche Land-

schaft ist ihm nicht der Niederrhein mit den feingezeich-

neten Silhouetten vor der silberduftigen Ferne, sondern

jene weltverlorene Hügelwelt des Oberbergischen, die

man da unten spöttisch Haferspanien nennt. Dort hat

er in Winterscheid seine Arbeitsstätte, also nicht allzuweit

jener Gegend, in der Julius Bretz ein so strenger und

eigenwilliger Künstler wurde. Gegen ihn wie gegen die

Düsseldorfer mit ihrer Abgestimmtheit — wie sie in

Clarenbach z. B. zur Delikatesse wurde — wirkt Greferath

durchaus brutal und autodidaktisch. Wer etwa feine

Linienführung und zarte Tönung gewöhnt ist, muß

— oder mußte, denn heute sind wir ja an schlimmere

Dinge gewöhnt worden — vor der Wildheit seiner farbi-

gen Flächen erschrecken; er wird lange brauchen, bis er

in ihrem anscheinenden Durcheinander die kompositionelle

Ordnung erkennt. Am ersten wird ihm das noch in der

Farbe gelingen, die seinerzeit einen so raffiniertenKünstler

wie Orlik entzückte; durchaus dunkeltonig gestellt, zeigt

sie in all ihren Werten einen erstaunlichen und mit der

2