Carl Burckhardt.

Pferdekopf auf. So geht der Ausschnitt der den Kopf des

Mannes begrenzenden Haarkappe mit deni Ausschnitt

des Pfcrdemauls in formoerbindendem Sinne schön zu-

sammen. Ebenso zeichnet sich der Umriß der ganzen

Gestalt ungezwungen ein in den pyramidenartigen Auf-

bau des sich emporreckenden Pferdes. Ferner ist der

einfache Kontrast der Gegenbewegung der lose ausgebrei-

teten, herabfallenden Arme des Mannes im Vergleich

zu den erhobenen angepreßten Armen der weiblichen

Figur ohne weiteres ersichtlich.

Diesem Werke begegnet der aus dem Norden

kommende Reisende beim Austritt aus dem Bahnhof,

bei seinen ersten Schritten auf Schweizer Boden. Es

tritt ihm darin das Sinnfällige einer Allegorie des

Gegeneinanderflutens zweier Flüsse vor Augen, das mit

modernen Mitteln unter Verzicht auf alle traditionellen

umschreibenden Beigaben erreicht ist. Und wenn er sich

vielleicht auch zu gründlicherer Betrachtung, die erst den

vollen plastischen Genuß vermittelt, keine Zeit nimmt, so

wicd er doch eine Vorstellung mit sich nehmen von der

Regsamkeit unseres Landes auf dem Gebiete der Kunst,

wo sich die neue Bewegung in der Plastik schon beute

zu starken Schöpfungen verdichtet hat.

Neben diesem monumentalen Schaffen hat Carl

Burckhardt eine Reihe von kleineren Plastiken aus-

geführt, die teilweise in Privatbesitz, teilweise in dem

bekannten Winterthurer Museum Platz gefunden baben.

So wäre zu berichten von in Holz geschnitzten Figuren,

die allerdings in ihrer Ausführung der üblichen male-

rischen Holzbehandlung entgegengesetzt sind. Es sind

meist in harten erotischen Hölzern mit ganz glatter Ober-

fläche im Sinne der besprochenen Marmorfigur durch-

geführte Arbeiten, die jede eine Auseinandersetzung mit

dem Problem der Volumendurchdringungen zugunsten

einer Raumwirkung bedeutet, urd die unter Vermeidung

aller Oberflächenmodellierung gemacht sind.

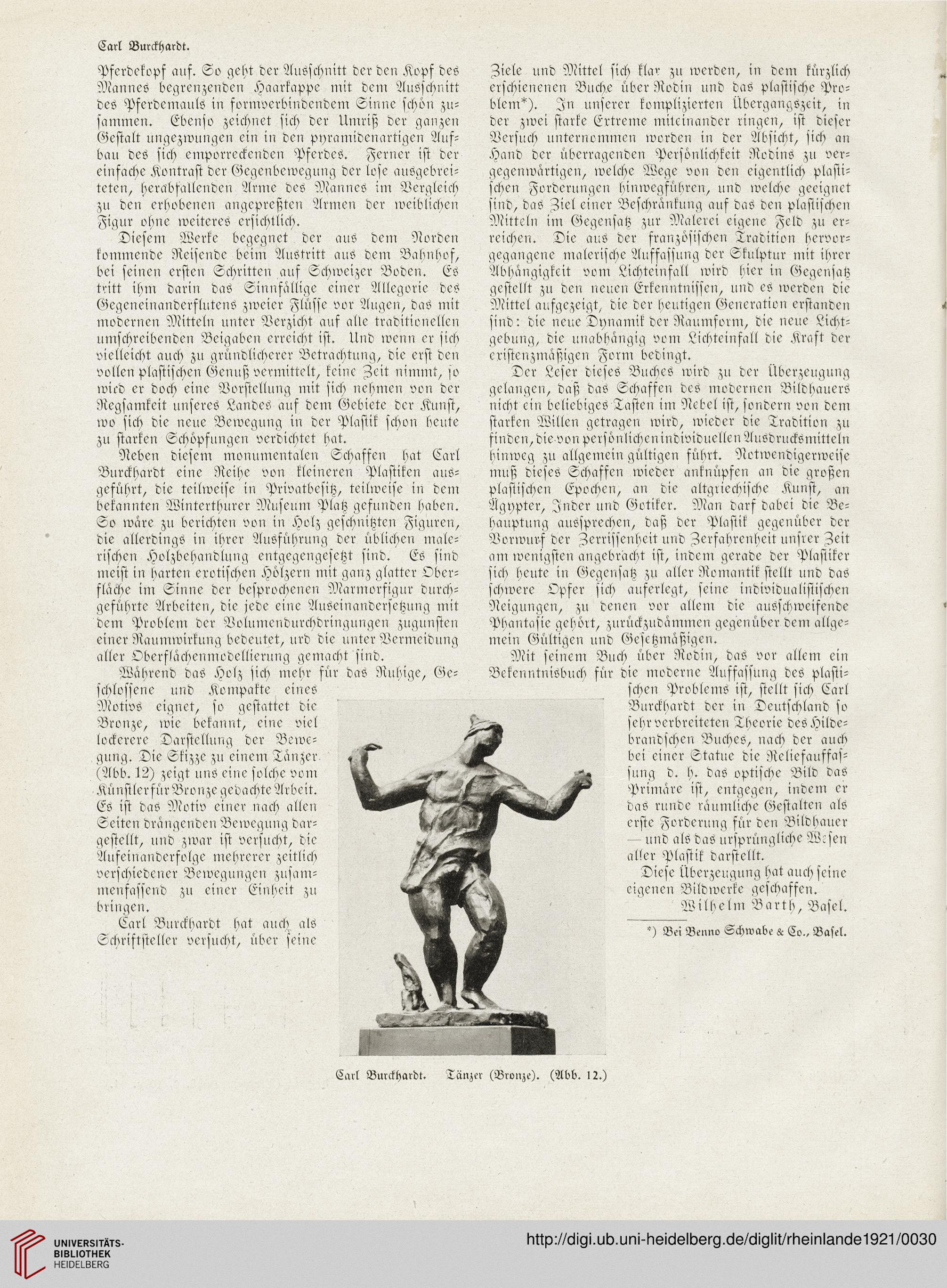

Wäbrend das Holz sich mehr für das Ruhige, Ge-

schlossene und Kompakte eines

Motivs eignet, so gestattet die

Bronze, wie bekannt, eine viel

leckerere Darstellung der Bewe¬

gung. Die Skizze zu einem Tänzer

(Abb. 12) zeigt uns eine solche vom

Künstlerfür Bronze gedachte Arbeit.

Es ist das Motiv einer nach allen

Seiten drängenden Bewegung dar-

gestellt, und zwar ist versucht, die

Aufeinanderfolge mehrerer zeitlich

verschiedener Bewegungen zusam-

menfasscnd zu einer Einheit zu

bringen.

Carl Burckhardt hat auch als

Schriftsteller versucht, über seine

Ziele und Mittel sich klar zu werden, in dem kürzlich

erschienenen Buche über Rodin und das plastische Pro-

blem*). In unserer komplizierten Übergangszeit, in

der zwei starke Ertreme miteinander ringen, ist dieser

Versuch unternommen worden in der Absicht, sich an

Hand der überragenden Persönlichkeit Rodins zu ver-

gegenwärtigen, welche Wege von den eigentlich plasti-

schen Forderungen hinwegführen, und welche geeignet

sind, das Ziel einer Beschränkung auf das deu plastischen

Mitteln im Gegensatz zur Malerei eigene Feld zu er-

reichen. Die aus der französischen Tradition hervor-

gegangene malerische Auffassung der Skulptur mit ihrer

Abhängigkeit vorn Lichteirifall wird hier in Gegensatz

gestellt zu den neuen Erkenntnissen, und es werden die

Nüttel aufgezeigt, die der heutigen Generation erstanden

sind: die neue Dynamik der Raumform, die neue Licht-

gebung, die unabhängig vom Lichteinfall die Kraft der

eristenzmaßigen Form bedingt.

Der Leser dieses Buches wird zu der Überzeugung

gelangen, daß das Schaffen des modernen Bildhauers

nicht ein beliebiges Tasten im Nebel ist, sondern von dem

starken Willen getragen wird, wieder die Tradition zu

finden, die von persönlichcnindividuellen Ausdrucksmitteln

hinweg zu allgemein gültigen fübrt. Notwendigerweise

muß dieses Schaffen wieder anknüpfen an die großen

plastischen Epochen, an die altgriechische Kunst, an

Ägypter, Inder und Gotikcr. Man darf dabei die Be-

hauptung aussprechen, daß der Plastik gegenüber der

Vorwurf der Zerrissenheit und Zerfahrenheit unsrer Zeit

am wenigsten angebracht ist, indem gerade der Plastiker

sich heute in Gegensatz zu aller Romantik stellt und das

schwere Opfer sich auferlegt, seine individualistischen

Neigungen, zu denen vor allem die ausschweifende

Phantasie gehört, zurückzudammcn gegenüber dem allge-

mein Gültigen und Gesetzmäßigen.

Mit seinem Buch über Rodin, das vor allem ein

Bekenntnisbuch für die moderne Auffassung des plasti-

schen Problems ist, stellt sich Carl

Burckhardt der in Deutschland so

sehr verbreiteten Theorie desHilde-

brandschen Buches, nach der aucb

bei einer Statue die Reliefauffas-

sung d. h. das optische Bild das

Primäre ist, entgegen, indem er

das runde räumliche Gestalten als

erste Forderung für den Bildhauer

— und als das ursprüngliche Wcsen

aller Plastik darstellt.

Diese Überzeugung hat auch seine

eigenen Bildwerke geschaffen.

Wilhelm Barth, Basel.

") Bei Benno Schwabe Si Co., Basel.

Carl Burckhardt. Tänzer (Bronze). (Abb. 12.)

Pferdekopf auf. So geht der Ausschnitt der den Kopf des

Mannes begrenzenden Haarkappe mit deni Ausschnitt

des Pfcrdemauls in formoerbindendem Sinne schön zu-

sammen. Ebenso zeichnet sich der Umriß der ganzen

Gestalt ungezwungen ein in den pyramidenartigen Auf-

bau des sich emporreckenden Pferdes. Ferner ist der

einfache Kontrast der Gegenbewegung der lose ausgebrei-

teten, herabfallenden Arme des Mannes im Vergleich

zu den erhobenen angepreßten Armen der weiblichen

Figur ohne weiteres ersichtlich.

Diesem Werke begegnet der aus dem Norden

kommende Reisende beim Austritt aus dem Bahnhof,

bei seinen ersten Schritten auf Schweizer Boden. Es

tritt ihm darin das Sinnfällige einer Allegorie des

Gegeneinanderflutens zweier Flüsse vor Augen, das mit

modernen Mitteln unter Verzicht auf alle traditionellen

umschreibenden Beigaben erreicht ist. Und wenn er sich

vielleicht auch zu gründlicherer Betrachtung, die erst den

vollen plastischen Genuß vermittelt, keine Zeit nimmt, so

wicd er doch eine Vorstellung mit sich nehmen von der

Regsamkeit unseres Landes auf dem Gebiete der Kunst,

wo sich die neue Bewegung in der Plastik schon beute

zu starken Schöpfungen verdichtet hat.

Neben diesem monumentalen Schaffen hat Carl

Burckhardt eine Reihe von kleineren Plastiken aus-

geführt, die teilweise in Privatbesitz, teilweise in dem

bekannten Winterthurer Museum Platz gefunden baben.

So wäre zu berichten von in Holz geschnitzten Figuren,

die allerdings in ihrer Ausführung der üblichen male-

rischen Holzbehandlung entgegengesetzt sind. Es sind

meist in harten erotischen Hölzern mit ganz glatter Ober-

fläche im Sinne der besprochenen Marmorfigur durch-

geführte Arbeiten, die jede eine Auseinandersetzung mit

dem Problem der Volumendurchdringungen zugunsten

einer Raumwirkung bedeutet, urd die unter Vermeidung

aller Oberflächenmodellierung gemacht sind.

Wäbrend das Holz sich mehr für das Ruhige, Ge-

schlossene und Kompakte eines

Motivs eignet, so gestattet die

Bronze, wie bekannt, eine viel

leckerere Darstellung der Bewe¬

gung. Die Skizze zu einem Tänzer

(Abb. 12) zeigt uns eine solche vom

Künstlerfür Bronze gedachte Arbeit.

Es ist das Motiv einer nach allen

Seiten drängenden Bewegung dar-

gestellt, und zwar ist versucht, die

Aufeinanderfolge mehrerer zeitlich

verschiedener Bewegungen zusam-

menfasscnd zu einer Einheit zu

bringen.

Carl Burckhardt hat auch als

Schriftsteller versucht, über seine

Ziele und Mittel sich klar zu werden, in dem kürzlich

erschienenen Buche über Rodin und das plastische Pro-

blem*). In unserer komplizierten Übergangszeit, in

der zwei starke Ertreme miteinander ringen, ist dieser

Versuch unternommen worden in der Absicht, sich an

Hand der überragenden Persönlichkeit Rodins zu ver-

gegenwärtigen, welche Wege von den eigentlich plasti-

schen Forderungen hinwegführen, und welche geeignet

sind, das Ziel einer Beschränkung auf das deu plastischen

Mitteln im Gegensatz zur Malerei eigene Feld zu er-

reichen. Die aus der französischen Tradition hervor-

gegangene malerische Auffassung der Skulptur mit ihrer

Abhängigkeit vorn Lichteirifall wird hier in Gegensatz

gestellt zu den neuen Erkenntnissen, und es werden die

Nüttel aufgezeigt, die der heutigen Generation erstanden

sind: die neue Dynamik der Raumform, die neue Licht-

gebung, die unabhängig vom Lichteinfall die Kraft der

eristenzmaßigen Form bedingt.

Der Leser dieses Buches wird zu der Überzeugung

gelangen, daß das Schaffen des modernen Bildhauers

nicht ein beliebiges Tasten im Nebel ist, sondern von dem

starken Willen getragen wird, wieder die Tradition zu

finden, die von persönlichcnindividuellen Ausdrucksmitteln

hinweg zu allgemein gültigen fübrt. Notwendigerweise

muß dieses Schaffen wieder anknüpfen an die großen

plastischen Epochen, an die altgriechische Kunst, an

Ägypter, Inder und Gotikcr. Man darf dabei die Be-

hauptung aussprechen, daß der Plastik gegenüber der

Vorwurf der Zerrissenheit und Zerfahrenheit unsrer Zeit

am wenigsten angebracht ist, indem gerade der Plastiker

sich heute in Gegensatz zu aller Romantik stellt und das

schwere Opfer sich auferlegt, seine individualistischen

Neigungen, zu denen vor allem die ausschweifende

Phantasie gehört, zurückzudammcn gegenüber dem allge-

mein Gültigen und Gesetzmäßigen.

Mit seinem Buch über Rodin, das vor allem ein

Bekenntnisbuch für die moderne Auffassung des plasti-

schen Problems ist, stellt sich Carl

Burckhardt der in Deutschland so

sehr verbreiteten Theorie desHilde-

brandschen Buches, nach der aucb

bei einer Statue die Reliefauffas-

sung d. h. das optische Bild das

Primäre ist, entgegen, indem er

das runde räumliche Gestalten als

erste Forderung für den Bildhauer

— und als das ursprüngliche Wcsen

aller Plastik darstellt.

Diese Überzeugung hat auch seine

eigenen Bildwerke geschaffen.

Wilhelm Barth, Basel.

") Bei Benno Schwabe Si Co., Basel.

Carl Burckhardt. Tänzer (Bronze). (Abb. 12.)