Giovanni Giacometti.

eine Zeitlang Malerei nannten, wieder in die Kunst

der Malerei überhaupt zurückgekehrt zu sein, der es

natürlich niemals um irgendwelche Abmalung und Nach-

bildung, sondern um Übermittlung eines Eindrucks geht.

Alles, was ein Maler wirklich sieht, das heißt, was ihn

ergreift, ist Offenbarung der Natur als Schönheit; aber

diese Schönheit steht nicht wie eine Statue als Form

still, sondern sie ist ein rauschender Augenblick des Lebens,

dessen Form gewissermaßen in einem einzigen Atemzug

des Beschauers begriffen sein will. Dieses Begreifen

vermag aber allein die höchste Ergriffenheit, nur sie

vermag die Anschauung so zu binden, daß sie als Vision

in den Zustand der Beharrung kommt, aus dem der

Maler sie dann ablesen kann.

Deutlicher noch als die „Morgensonne" zeigt dies die

zweite Landschaft, weil darin Himmel und Erde in einer

großen Vision eins wurden: alles, was an Bergformen

sichtbar wird — und es ist interessant genug — versinkt

im Schauspiel der Wolken, aber auch diese sind nicht

eigentlich gemalt, sondern das flutende Licht darin, aus

dem sie Farbe und Form werden. Wir sind ja heute

andere Dinge gewöhnt, und ein geübter Expressionist

würde eben dieses farbige Licht unbekümmerter hin-

schmettern als Giacometti, der — wie der Expressionist

sich ausdrückt — vom Motiv nicht loskommt; für ihn

bleibt Giacometti eben ein Naturalist, also ein Maler,

der sich vom Natureindruck beherrschen laßt, statt seinem

eigenen Zustand vor der Natur Ausdruck zu geben. Aber

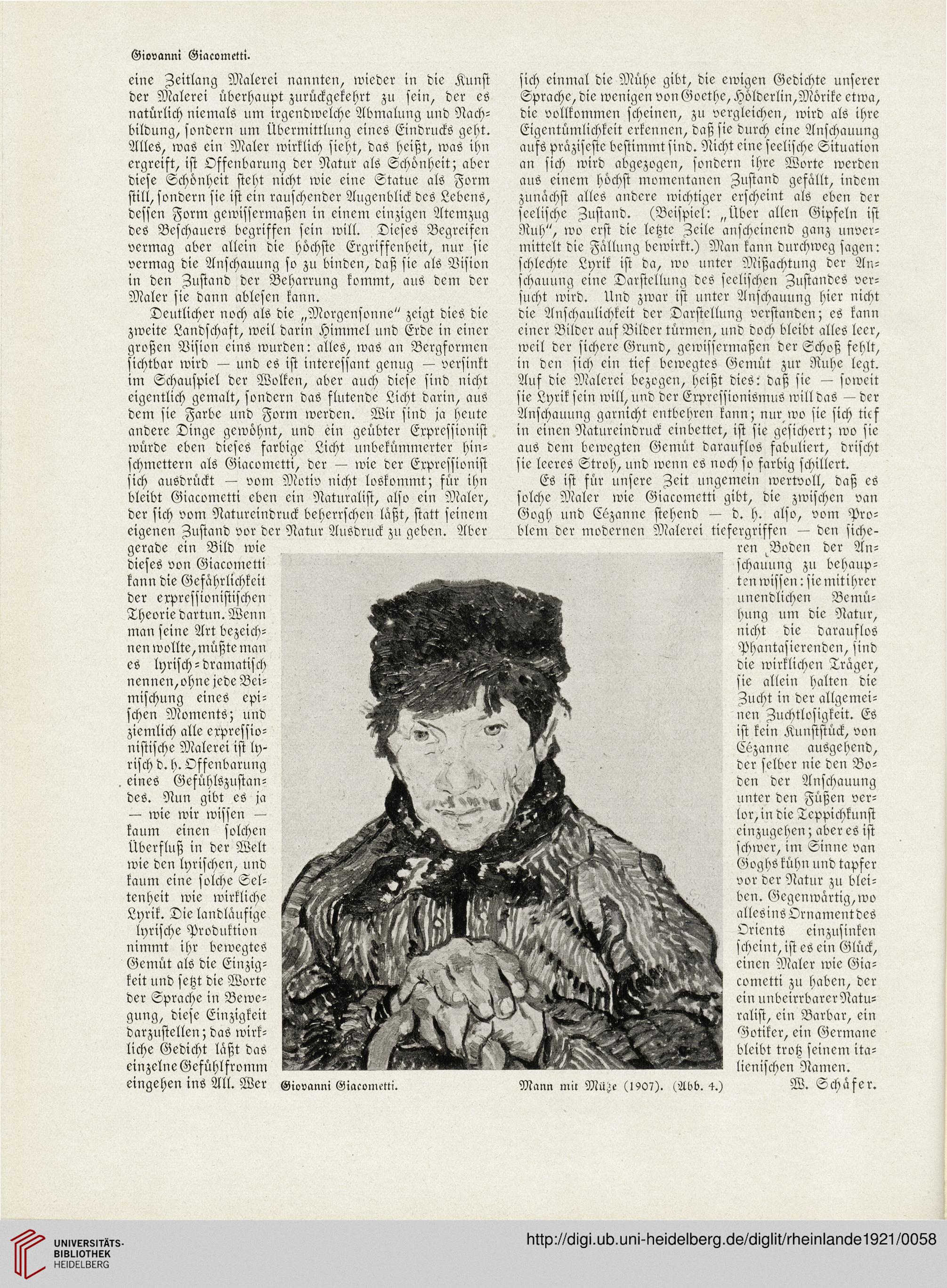

gerade ein Bild wie

dieses von Giacometti

kann die Gefährlichkeit

der expressionistischen

Theorie dartun. Wenn

man seine Art bezeich-

nen wollte, müßte man

es lyrisch-dramatisch

nennen,ohnejede Bei¬

mischung eines epi¬

schen Moments; und

ziemlich alle expressio-

nistische Malerei ist ly-

risch d. h. Offenbarung

eines Gefühlszustan¬

des. Nun gibt es ja

— wie wir wissen —

kaum einen solchen

Überfluß in der Welt

wie den lyrischen, und

kaum eine solche Sel-

tenheit wie wirkliche

Lyrik. Die landläufige

lyrische Produktion

nimmt ihr bewegtes

Gemüt als die Einzig-

keit und setzt die Worte

der Sprache in Bewe¬

gung, diese Einzigkeit

darzustellen; das wirk¬

liche Gedicht laßt das

einzelne Gcfühlfromm

eingehen ins All. Wer

sich einmal die Mühe gibt, die ewigen Gedichte unserer

Sprache, die wenigen von Goethe, Hölderlin,Mörike etwa,

die vollkommen scheinen, zu vergleichen, wird als ihre

Eigentümlichkeit erkennen, daß sie durch eine Anschauung

aufs präziseste bestimmt sind. Nicht eine seelische Situation

an sich wird abgezogen, sondern ihre Worte werden

aus einem höchst momentanen Zustand gefallt, indem

zunächst alles andere wichtiger erscheint als eben der

seelische Zustand. (Beispiel: „Über allen Gipfeln ist

Ruh", wo erst die letzte Zeile anscheinend ganz unver-

mittelt die Fällung bewirkt.) Man kann durchweg sagen:

schlechte Lyrik ist da, wo unter Mißachtung der An-

schauung eine Darstellung des seelischen Zustandes ver-

sucht wird. Und zwar ist unter Anschauung hier nicht

die Anschaulichkeit der Darstellung verstanden; es kann

einer Bilder auf Bilder türmen, und doch bleibt alles leer,

weil der sichere Grund, gewissermaßen der Schoß fehlt,

in den sich ein tief bewegtes Gemüt zur Ruhe legt.

Auf die Malerei bezogen, heißt dies: daß sie — soweit

sie Lyrik sein will, und der Expressionismus will das — der

Anschauung garnicht entbehren kann; nur,wo sie sich ticf

in einen Natureindruck cinbettet, ist sie gesichert; wo sie

aus dem bewegten Gemüt darauflos fabuliert, drischt

sie leeres Stroh, und wenn es noch so farbig schillert.

Es ist für unsere Zeit ungemein wertvoll, daß es

solche Maler wie Giacometti gibt, die zwischen van

Gogh und Cezanne stehend — d. h. also, vom Pro-

blem der modernen Malerei tiefergriffen — den siche-

ren ^Boden der An-

schauung zu behaup-

ten wissen: siemitihrer

unendlichen Bemü-

hung um die Natur,

nicht die darauflos

Phantasierenden, sind

die wirklichen Träger,

sie allein halten die

Jucht in der allgemei-

nen Zuchtlosigkeit. Es

ist kein Kunststück, von

Cezanne ausgehend,

der selber nie den Bo-

den der Anschauung

unter den Füßen ver-

loren die Teppichkunst

einzugehen; aber es ist

schwer, im Sinne van

Goghs kühn und tapfer

vor der Natur zu blei-

ben. Gegenwärtig, wo

allesins Ornamentdes

Orients einzusinken

scheint, ist es ein Glück,

einen Maler wie Gia-

cometti zu haben, der

ein unbeirrbarer Natu-

ralist, ein Barbar, ein

Gotiker, ein Germane

bleibt trotz seinem ita-

lienischen Namen.

W. Schäfer.

Giovanni Giacomotli.

eine Zeitlang Malerei nannten, wieder in die Kunst

der Malerei überhaupt zurückgekehrt zu sein, der es

natürlich niemals um irgendwelche Abmalung und Nach-

bildung, sondern um Übermittlung eines Eindrucks geht.

Alles, was ein Maler wirklich sieht, das heißt, was ihn

ergreift, ist Offenbarung der Natur als Schönheit; aber

diese Schönheit steht nicht wie eine Statue als Form

still, sondern sie ist ein rauschender Augenblick des Lebens,

dessen Form gewissermaßen in einem einzigen Atemzug

des Beschauers begriffen sein will. Dieses Begreifen

vermag aber allein die höchste Ergriffenheit, nur sie

vermag die Anschauung so zu binden, daß sie als Vision

in den Zustand der Beharrung kommt, aus dem der

Maler sie dann ablesen kann.

Deutlicher noch als die „Morgensonne" zeigt dies die

zweite Landschaft, weil darin Himmel und Erde in einer

großen Vision eins wurden: alles, was an Bergformen

sichtbar wird — und es ist interessant genug — versinkt

im Schauspiel der Wolken, aber auch diese sind nicht

eigentlich gemalt, sondern das flutende Licht darin, aus

dem sie Farbe und Form werden. Wir sind ja heute

andere Dinge gewöhnt, und ein geübter Expressionist

würde eben dieses farbige Licht unbekümmerter hin-

schmettern als Giacometti, der — wie der Expressionist

sich ausdrückt — vom Motiv nicht loskommt; für ihn

bleibt Giacometti eben ein Naturalist, also ein Maler,

der sich vom Natureindruck beherrschen laßt, statt seinem

eigenen Zustand vor der Natur Ausdruck zu geben. Aber

gerade ein Bild wie

dieses von Giacometti

kann die Gefährlichkeit

der expressionistischen

Theorie dartun. Wenn

man seine Art bezeich-

nen wollte, müßte man

es lyrisch-dramatisch

nennen,ohnejede Bei¬

mischung eines epi¬

schen Moments; und

ziemlich alle expressio-

nistische Malerei ist ly-

risch d. h. Offenbarung

eines Gefühlszustan¬

des. Nun gibt es ja

— wie wir wissen —

kaum einen solchen

Überfluß in der Welt

wie den lyrischen, und

kaum eine solche Sel-

tenheit wie wirkliche

Lyrik. Die landläufige

lyrische Produktion

nimmt ihr bewegtes

Gemüt als die Einzig-

keit und setzt die Worte

der Sprache in Bewe¬

gung, diese Einzigkeit

darzustellen; das wirk¬

liche Gedicht laßt das

einzelne Gcfühlfromm

eingehen ins All. Wer

sich einmal die Mühe gibt, die ewigen Gedichte unserer

Sprache, die wenigen von Goethe, Hölderlin,Mörike etwa,

die vollkommen scheinen, zu vergleichen, wird als ihre

Eigentümlichkeit erkennen, daß sie durch eine Anschauung

aufs präziseste bestimmt sind. Nicht eine seelische Situation

an sich wird abgezogen, sondern ihre Worte werden

aus einem höchst momentanen Zustand gefallt, indem

zunächst alles andere wichtiger erscheint als eben der

seelische Zustand. (Beispiel: „Über allen Gipfeln ist

Ruh", wo erst die letzte Zeile anscheinend ganz unver-

mittelt die Fällung bewirkt.) Man kann durchweg sagen:

schlechte Lyrik ist da, wo unter Mißachtung der An-

schauung eine Darstellung des seelischen Zustandes ver-

sucht wird. Und zwar ist unter Anschauung hier nicht

die Anschaulichkeit der Darstellung verstanden; es kann

einer Bilder auf Bilder türmen, und doch bleibt alles leer,

weil der sichere Grund, gewissermaßen der Schoß fehlt,

in den sich ein tief bewegtes Gemüt zur Ruhe legt.

Auf die Malerei bezogen, heißt dies: daß sie — soweit

sie Lyrik sein will, und der Expressionismus will das — der

Anschauung garnicht entbehren kann; nur,wo sie sich ticf

in einen Natureindruck cinbettet, ist sie gesichert; wo sie

aus dem bewegten Gemüt darauflos fabuliert, drischt

sie leeres Stroh, und wenn es noch so farbig schillert.

Es ist für unsere Zeit ungemein wertvoll, daß es

solche Maler wie Giacometti gibt, die zwischen van

Gogh und Cezanne stehend — d. h. also, vom Pro-

blem der modernen Malerei tiefergriffen — den siche-

ren ^Boden der An-

schauung zu behaup-

ten wissen: siemitihrer

unendlichen Bemü-

hung um die Natur,

nicht die darauflos

Phantasierenden, sind

die wirklichen Träger,

sie allein halten die

Jucht in der allgemei-

nen Zuchtlosigkeit. Es

ist kein Kunststück, von

Cezanne ausgehend,

der selber nie den Bo-

den der Anschauung

unter den Füßen ver-

loren die Teppichkunst

einzugehen; aber es ist

schwer, im Sinne van

Goghs kühn und tapfer

vor der Natur zu blei-

ben. Gegenwärtig, wo

allesins Ornamentdes

Orients einzusinken

scheint, ist es ein Glück,

einen Maler wie Gia-

cometti zu haben, der

ein unbeirrbarer Natu-

ralist, ein Barbar, ein

Gotiker, ein Germane

bleibt trotz seinem ita-

lienischen Namen.

W. Schäfer.

Giovanni Giacomotli.