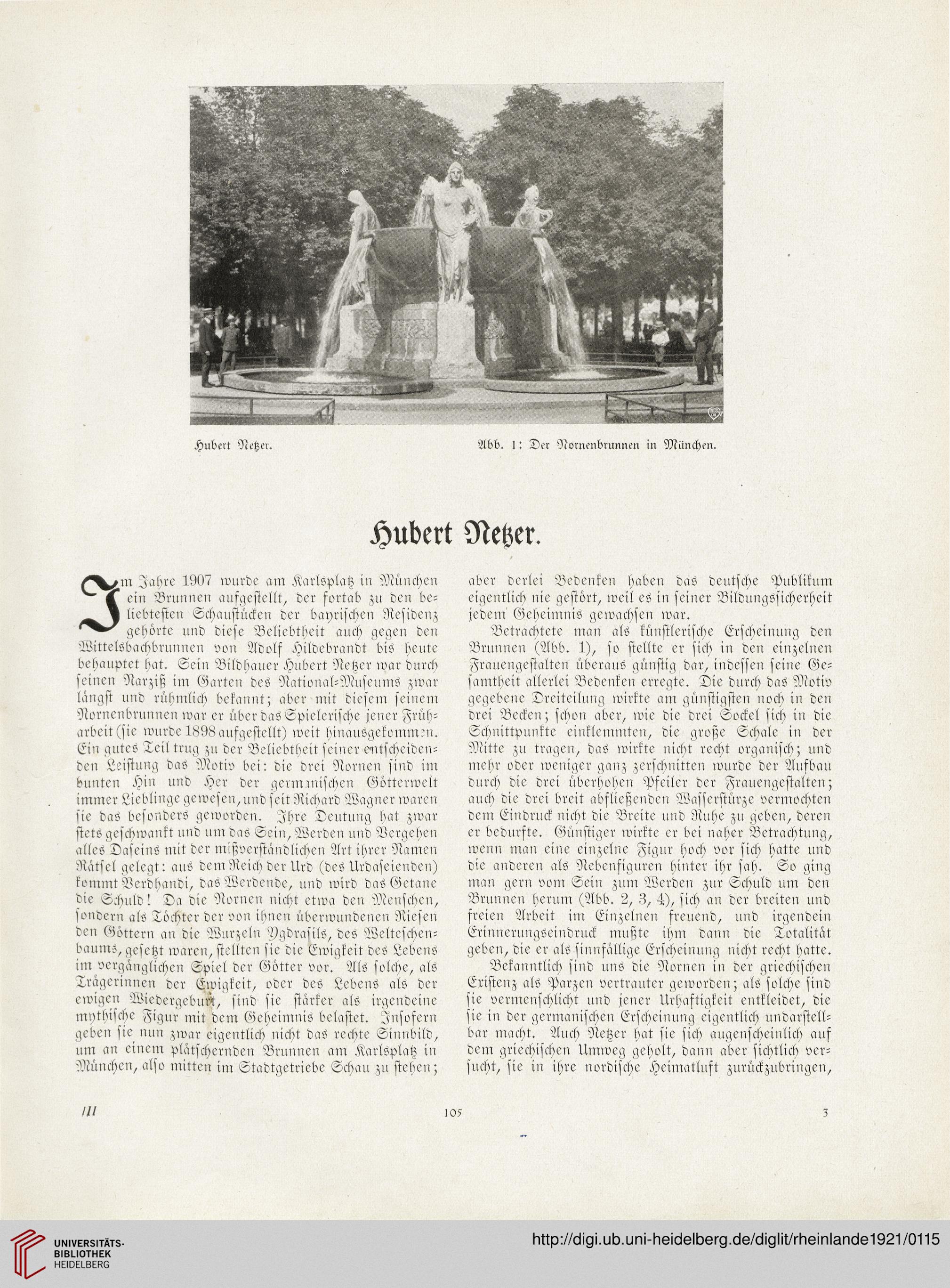

Hubert Netzer. Abb. I: Der Nornenbrrmnen in München.

Hubert Netzer.

m Jahre 1907 wurde am Karlsplatz in München

ein Brunnen aufgestellt, der fortab zu den be-

liebtesten Schaustücken der bayrischen Residenz

gehörte und diese Beliebtheit auch gegen den

Wittelsbachbrunnen von Adolf Hildebrandt bis heute

behauptet hat. Sein Bildhauer Hubert Netzer war durch

seinen Narziß im Garten des National-Museums zwar

langst und rühmlich bekannt; aber mit diesem seinem

Nornenbrunnen war er über das Spielerische jener Früh-

arbeit (sie wurde 1898 aufgestellt) weit hinausgekommm.

Ein gutes Teil trug zu der Beliebtheit seiner entscheiden-

den Leistung das Motiv bei: die drei Nomen sind im

bunten Hin und Her der germanischen Götterwelt

immer Lieblinge gewesen, und seit Richard Wagner waren

sie das besonders geworden. Ihre Deutung hat zwar

stets geschwankt und um das Sein, Werden und Vergehen

alles Daseins mit der mißverständlichen Art ihrer Namen

Rätsel gelegt: aus dem Reich der Urd (des Urdaseienden)

kommt Verdhandi, das Werdende, und wird das Getane

die Schuld! Da die Normen nicht etwa den Menschen,

sondern als Töchter der von ihnen überwundenen Riesen

den Göttern an die Wurzeln Pgdrasils, des Welteschen-

baums, gesetzt waren, stellten sie die Ewigkeit des Lebens

im vergänglichen Spiel der Götter vor. Als solche, als

Trägerinnen der Ewigkeit, oder des Lebens als der

ewigen Wiedergeburt, sind sie stärker als irgendeine

mythische Figur mit dem Geheimnis belastet. Insofern

geben sie nun zwar eigentlich nicht das rechte Sinnbild,

um an einem plätschernden Brunnen am Karlsplatz in

München, also mitten im Stadtgetriebe Schau zu stehen;

aber derlei Bedenken haben das deutsche Publikum

eigentlich nie gestört, weil es in seiner Bildungssicherheit

jedem Geheimnis gewachsen war.

Betrachtete man als künstlerische Erscheinung den

Brunnen (Abb. 1), so stellte er sich in den einzelnen

Frauengestalten überaus günstig dar, indessen seine Ge-

samtheit allerlei Bedenken erregte. Die durch das Motiv

gegebene Dreiteilung wirkte am günstigsten noch in den

drei Becken; schon aber, wie die drei Sockel sich in die

Schnittpunkte einklemmten, die große Schale in der

Mitte zu tragen, das wirkte nicht recht organisch; und

mehr oder weniger ganz zerschnitten wurde der Aufbau

durch die drei überhohen Pfeiler der Frauengestalten;

auch die drei breit abfließenden Wasserstürze vermochten

dem Eindruck nicht die Breite und Ruhe zu geben, deren

er bedurfte. Günstiger wirkte er bei naher Betrachtung,

wenn man eine einzelne Figur hoch vor sich hatte und

die anderen als Nebenfiguren hinter ihr sah. So ging

inan gern vom Sein zum Werden zur Schuld um den

Brunnen herum (Abb. 2, 3, 4), sich an der breiten und

freien Arbeit im Einzelnen freuend, und irgendein

Erinnerungseindruck mußte ihm dann die Totalität

geben, die er als sinnfällige Erscheinung nicht recht hatte.

Bekanntlich sind uns die Nornen in der griechischen

Eristenz als Parzen vertrauter geworden; als solche sind

sie vermenschlicht und jener Urhaftigkeit entkleidet, die

sie in der germanischen Erscheinung eigentlich undarstell-

bar macht. Auch Netzer hat sie sich augenscheinlich auf

dem griechischen Umweg geholt, dann aber sichtlich ver-

sucht, sie in ihre nordische Heimatluft zurückzubringen,

///

105

Hubert Netzer.

m Jahre 1907 wurde am Karlsplatz in München

ein Brunnen aufgestellt, der fortab zu den be-

liebtesten Schaustücken der bayrischen Residenz

gehörte und diese Beliebtheit auch gegen den

Wittelsbachbrunnen von Adolf Hildebrandt bis heute

behauptet hat. Sein Bildhauer Hubert Netzer war durch

seinen Narziß im Garten des National-Museums zwar

langst und rühmlich bekannt; aber mit diesem seinem

Nornenbrunnen war er über das Spielerische jener Früh-

arbeit (sie wurde 1898 aufgestellt) weit hinausgekommm.

Ein gutes Teil trug zu der Beliebtheit seiner entscheiden-

den Leistung das Motiv bei: die drei Nomen sind im

bunten Hin und Her der germanischen Götterwelt

immer Lieblinge gewesen, und seit Richard Wagner waren

sie das besonders geworden. Ihre Deutung hat zwar

stets geschwankt und um das Sein, Werden und Vergehen

alles Daseins mit der mißverständlichen Art ihrer Namen

Rätsel gelegt: aus dem Reich der Urd (des Urdaseienden)

kommt Verdhandi, das Werdende, und wird das Getane

die Schuld! Da die Normen nicht etwa den Menschen,

sondern als Töchter der von ihnen überwundenen Riesen

den Göttern an die Wurzeln Pgdrasils, des Welteschen-

baums, gesetzt waren, stellten sie die Ewigkeit des Lebens

im vergänglichen Spiel der Götter vor. Als solche, als

Trägerinnen der Ewigkeit, oder des Lebens als der

ewigen Wiedergeburt, sind sie stärker als irgendeine

mythische Figur mit dem Geheimnis belastet. Insofern

geben sie nun zwar eigentlich nicht das rechte Sinnbild,

um an einem plätschernden Brunnen am Karlsplatz in

München, also mitten im Stadtgetriebe Schau zu stehen;

aber derlei Bedenken haben das deutsche Publikum

eigentlich nie gestört, weil es in seiner Bildungssicherheit

jedem Geheimnis gewachsen war.

Betrachtete man als künstlerische Erscheinung den

Brunnen (Abb. 1), so stellte er sich in den einzelnen

Frauengestalten überaus günstig dar, indessen seine Ge-

samtheit allerlei Bedenken erregte. Die durch das Motiv

gegebene Dreiteilung wirkte am günstigsten noch in den

drei Becken; schon aber, wie die drei Sockel sich in die

Schnittpunkte einklemmten, die große Schale in der

Mitte zu tragen, das wirkte nicht recht organisch; und

mehr oder weniger ganz zerschnitten wurde der Aufbau

durch die drei überhohen Pfeiler der Frauengestalten;

auch die drei breit abfließenden Wasserstürze vermochten

dem Eindruck nicht die Breite und Ruhe zu geben, deren

er bedurfte. Günstiger wirkte er bei naher Betrachtung,

wenn man eine einzelne Figur hoch vor sich hatte und

die anderen als Nebenfiguren hinter ihr sah. So ging

inan gern vom Sein zum Werden zur Schuld um den

Brunnen herum (Abb. 2, 3, 4), sich an der breiten und

freien Arbeit im Einzelnen freuend, und irgendein

Erinnerungseindruck mußte ihm dann die Totalität

geben, die er als sinnfällige Erscheinung nicht recht hatte.

Bekanntlich sind uns die Nornen in der griechischen

Eristenz als Parzen vertrauter geworden; als solche sind

sie vermenschlicht und jener Urhaftigkeit entkleidet, die

sie in der germanischen Erscheinung eigentlich undarstell-

bar macht. Auch Netzer hat sie sich augenscheinlich auf

dem griechischen Umweg geholt, dann aber sichtlich ver-

sucht, sie in ihre nordische Heimatluft zurückzubringen,

///

105