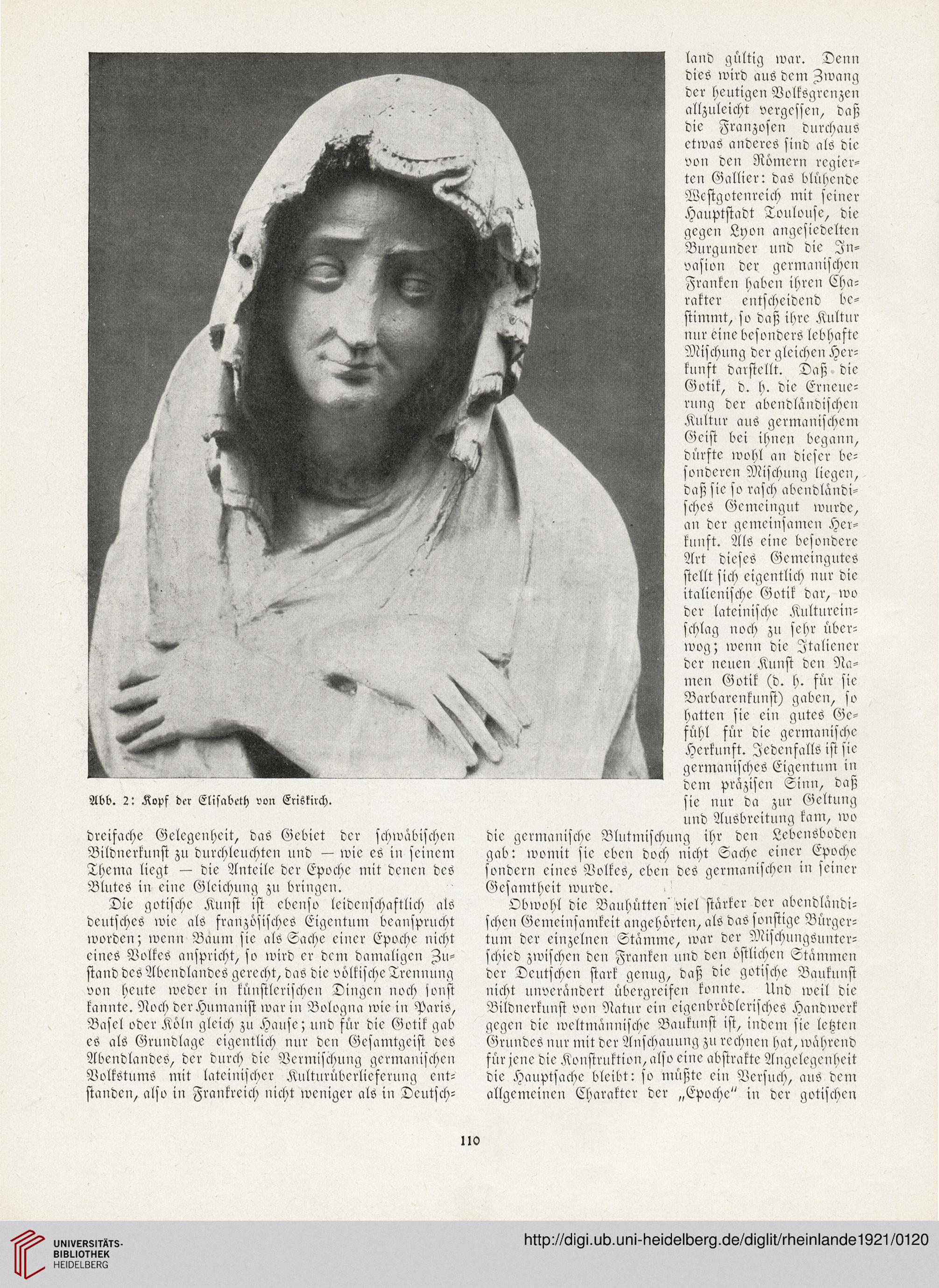

Abb. 2! Kopf der Elisabeth von Eriskirch.

dreifache Gelegenheit, das Gebiet der schwäbischen

Bildnerkunst zu durchleuchten und — wie es in seinem

Thema liegt — die Anteile der Epoche mit denen des

Blutes in eine Gleichung zu bringen.

Die gotische Kunst ist ebenso leidenschaftlich als

deutsches wie als französisches Eigentum beansprucht

worden; wenn Baum sie als Sache einer Epoche nicht

eines Volkes anspricht, so wird er dem damaligen Zu-

stand des Abendlandes gerecht, das die völkische Trennung

von heute weder in künstlerischen Dingen noch sonst

kannte. Noch der Humanist war in Bologna wie in Paris,

Basel oder Köln gleich zu Hause; und für die Gotik gab

es als Grundlage eigentlich nur den Gesamtgeist des

Abendlandes, der durch die Vermischung germanischen

Volkstums mit lateinischer Kulturüberlieferung ent-

standen, also in Frankreich nicht weniger als in Deutsch-

land gültig war. Denn

dies wird aus dem Zwang

der heutigen Volksgrenzen

allzuleicht vergessen, daß

die Franzosen durchaus

etwas anderes sind als die

von den Römern regier-

ten Gallier: das blühende

Westgotenreich mit seiner

Hauptstadt Toulouse, die

gegen Lyon angesiedelten

Burgunder und die In-

vasion der germanischen

Franken haben ihren Cha-

rakter entscheidend be-

stimmt, so daß ihre Kultur

nur eine besonders lebhafte

Mischung der gleichen Her-

kunft darstellt. Daß die

Gotik, d. h. die Erneue-

rung der abendländischen

Kultur aus germanischem

Geist bei ihnen begann,

dürfte wohl an dieser be-

sonderen Mischung liegen,

daß sie so rasch abendländi-

sches Gemeingut wurde,

an der gemeinsamen Her-

kunft. Als eine besondere

Art dieses Gemeingutes

stellt sich eigentlich nur die

italienische Gotik dar, wo

der lateinische Kulturein-

schlag noch zu sehr über-

wog; wenn die Italiener

der neuen Kunst den Na-

men Gotik (d. h. für sie

Barbarenkunst) gaben, so

halten sie ein gutes Ge-

fühl für die germanische

Herkunft. Jedenfalls ist sie

germanisches Eigentum in

dem präzisen Sinn, daß

sie nur da zur Geltung

und Ausbreitung kam, wo

die germanische Blutmischung ihr den Lebensboden

gab: womit sie eben doch nicht Sache einer Epoche

sondern eines Volkes, eben des germanischen in seiner

Gesamtheit wurde.

Obwohl die Bauhütten viel starker der abendländi-

schen Gemeinsamkeit angehörtcn, als das sonstige Bürger-

tum der einzelnen Stämme, war der Mischungsunter-

schied zwischen den Franken und den östlichen Stämmen

der Deutschen stark genug, daß die gotische Baukunst

nicht unverändert übergreifen konnte. Und weil die

Bildnerkunst von Natur ein cigenbrödlerisches Handwerk

gegen die weltmännische Baukunst ist, indem sie letzten

Grundes nur mit der Anschauung zu rechnen hat, während

für jene die Konstruktion, also eine abstrakte Angelegenheit

die Hauptsache bleibt: so müßte ein Versuch, aus dem

allgemeinen Charakter der „Epoche" in der gotischen

no

dreifache Gelegenheit, das Gebiet der schwäbischen

Bildnerkunst zu durchleuchten und — wie es in seinem

Thema liegt — die Anteile der Epoche mit denen des

Blutes in eine Gleichung zu bringen.

Die gotische Kunst ist ebenso leidenschaftlich als

deutsches wie als französisches Eigentum beansprucht

worden; wenn Baum sie als Sache einer Epoche nicht

eines Volkes anspricht, so wird er dem damaligen Zu-

stand des Abendlandes gerecht, das die völkische Trennung

von heute weder in künstlerischen Dingen noch sonst

kannte. Noch der Humanist war in Bologna wie in Paris,

Basel oder Köln gleich zu Hause; und für die Gotik gab

es als Grundlage eigentlich nur den Gesamtgeist des

Abendlandes, der durch die Vermischung germanischen

Volkstums mit lateinischer Kulturüberlieferung ent-

standen, also in Frankreich nicht weniger als in Deutsch-

land gültig war. Denn

dies wird aus dem Zwang

der heutigen Volksgrenzen

allzuleicht vergessen, daß

die Franzosen durchaus

etwas anderes sind als die

von den Römern regier-

ten Gallier: das blühende

Westgotenreich mit seiner

Hauptstadt Toulouse, die

gegen Lyon angesiedelten

Burgunder und die In-

vasion der germanischen

Franken haben ihren Cha-

rakter entscheidend be-

stimmt, so daß ihre Kultur

nur eine besonders lebhafte

Mischung der gleichen Her-

kunft darstellt. Daß die

Gotik, d. h. die Erneue-

rung der abendländischen

Kultur aus germanischem

Geist bei ihnen begann,

dürfte wohl an dieser be-

sonderen Mischung liegen,

daß sie so rasch abendländi-

sches Gemeingut wurde,

an der gemeinsamen Her-

kunft. Als eine besondere

Art dieses Gemeingutes

stellt sich eigentlich nur die

italienische Gotik dar, wo

der lateinische Kulturein-

schlag noch zu sehr über-

wog; wenn die Italiener

der neuen Kunst den Na-

men Gotik (d. h. für sie

Barbarenkunst) gaben, so

halten sie ein gutes Ge-

fühl für die germanische

Herkunft. Jedenfalls ist sie

germanisches Eigentum in

dem präzisen Sinn, daß

sie nur da zur Geltung

und Ausbreitung kam, wo

die germanische Blutmischung ihr den Lebensboden

gab: womit sie eben doch nicht Sache einer Epoche

sondern eines Volkes, eben des germanischen in seiner

Gesamtheit wurde.

Obwohl die Bauhütten viel starker der abendländi-

schen Gemeinsamkeit angehörtcn, als das sonstige Bürger-

tum der einzelnen Stämme, war der Mischungsunter-

schied zwischen den Franken und den östlichen Stämmen

der Deutschen stark genug, daß die gotische Baukunst

nicht unverändert übergreifen konnte. Und weil die

Bildnerkunst von Natur ein cigenbrödlerisches Handwerk

gegen die weltmännische Baukunst ist, indem sie letzten

Grundes nur mit der Anschauung zu rechnen hat, während

für jene die Konstruktion, also eine abstrakte Angelegenheit

die Hauptsache bleibt: so müßte ein Versuch, aus dem

allgemeinen Charakter der „Epoche" in der gotischen

no