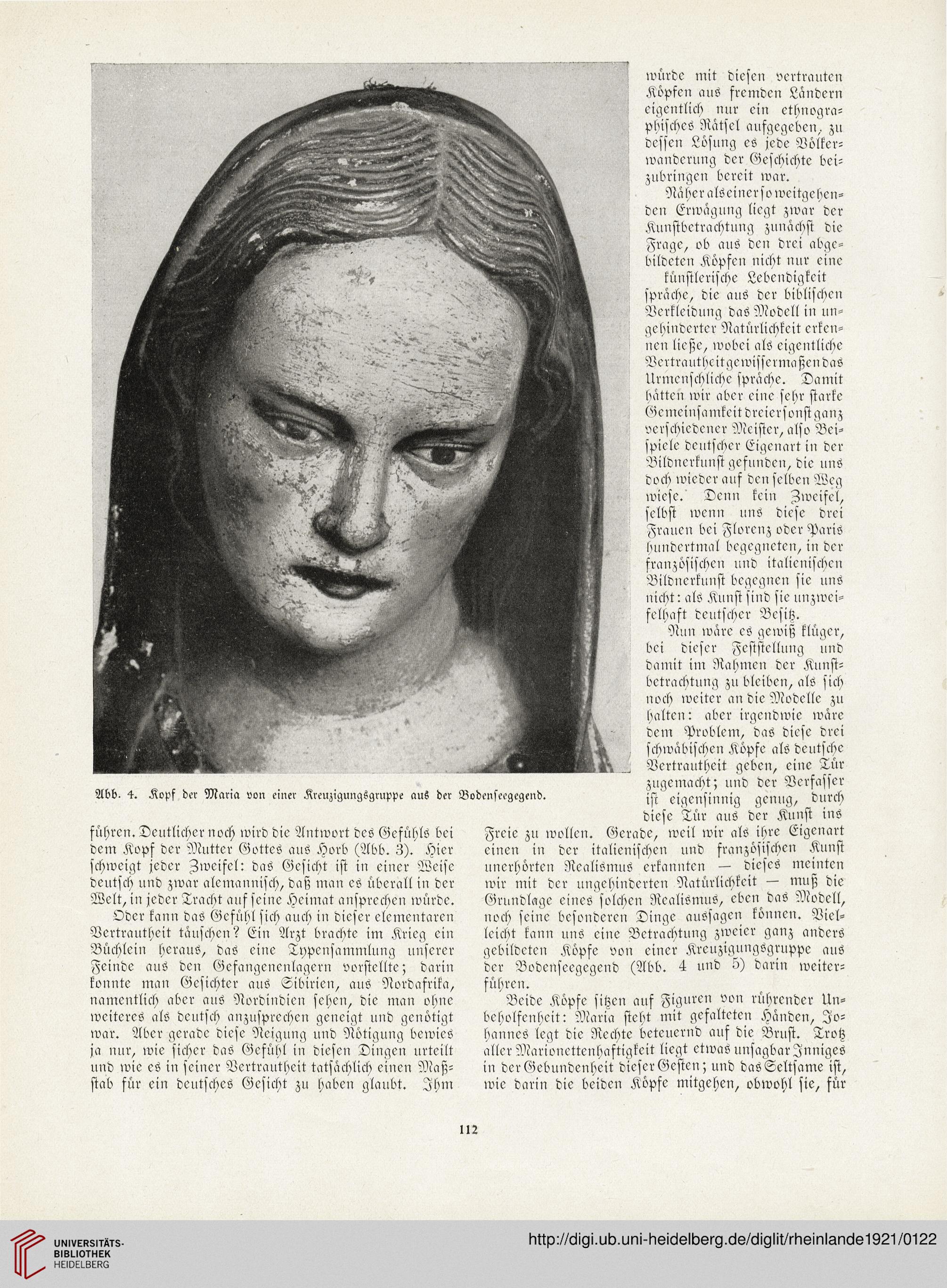

Abb. 4. Kopf der Maria von einer Kreuzigungsgruppe aus der

führen. Deutlicher noch wird die Antwort des Gefühls bei

dem Kopf der Mutter Gottes aus Horb (Abb. 3). Hier

schweigt jeder Aweifel: das Gesicht ist in einer Weise

deutsch und zwar alemannisch, daß man es überall in der

Welt, in jeder Tracht auf seine Heimat ansprechen würde.

Oder kann das Gefühl sich auch in dieser elementaren

Vertrautheit täuschen? Ein Arzt brachte im Krieg ein

Büchlein heraus, das eine Typensammlung unserer

Feinde aus den Gefangenenlagern vorstellte; darin

konnte man Gesichter aus Sibirien, aus Nordafrika,

namentlich aber aus Nordindien sehen, die man ohne

weiteres als deutsch anzusprechen geneigt und genötigt

war. Aber gerade diese Neigung und Nötigung bewies

ja nur, wie sicher das Gefühl in diesen Dingen urteilt

und wie es in seiner Vertrautheit tatsächlich einen Maß-

stab für ein deutsches Gesicht zu haben glaubt. Ihm

würde mit diesen vertrauten

Köpfen aus fremden Ländern

eigentlich nur ein ethnogra-

phisches Rätsel aufgegeben, zu

dessen Lösung es jede Völker-

wanderung der Geschichte bei-

zubringen bereit war.

Näher alseinerso weitgehen-

den Erwägung liegt zwar der

Kunstbetrachtung zunächst die

Frage, ob aus den drei abge-

bildeten Köpfen nicht nur eine

künstlerische Lebendigkeit

spräche, die aus der biblischen

Verkleidung das Modell in un-

gehinderter Natürlichkeit erken-

nen ließe, wobei als eigentliche

Vcrtrauthcitgewisscrmaßcndas

Urmenschliche spräche. Damit

hätten wir aber eine sehr starke

Gemeinsamkeit dreiersonst ganz

verschiedener Meister, also Bei-

! spiele deutscher Eigenart in der

Bildnerkunst gefunden, die uns

doch wieder auf den selben Weg

wiese. Denn kein Zweifel,

selbst wenn uns diese drei

Frauen bei Florenz oder Paris

hundertmal begegneten, in der

französischen und italienischen

Bildnerkunst begegnen sie uns

nicht: als Kunst sind sie unzwei-

felhaft deutscher Besitz.

Nun wäre cs gewiß klüger,

bei dieser Feststellung und

damit im Rahmen der Kunst-

betrachtung zu bleiben, als sich

noch weiter an die Modelle zu

halten: aber irgendwie wäre

dem Problem, das diese drei

schwäbischen Köpfe als deutsche

Vertrautheit geben, eine Tür

zugemacht; und der Verfasser

denseegcgend. ist eigensinnig genug, durch

diese Tür aus der Kunst ins

Freie zu wollen. Gerade, weil wir als ihre Eigenart

einen in der italienischen und französischen Kunst

unerhörten Realismus erkannten — dieses meinten

wir mit der ungehinderten Natürlichkeit — muß die

Grundlage eines solchen Realismus, eben das Modell,

noch seine besonderen Dinge aussagen können. Viel-

leicht kann uns eine Betrachtung zweier ganz anders

gebildeten Köpfe von einer Kreuzigungsgruppe aus

der Bodenseegegend (Abb. 4 und 5) darin weiter-

führen.

Beide Köpfe sitzen auf Figuren von rührender Un-

beholfenheit: Maria steht mit gefalteten Händen, Jo-

hannes legt die Rechte beteuernd auf die Brust. Trotz

aller Marionettenhaftigkeit liegt etwas unsagbar Inniges

in der Gebundenheit dieser Gesten; und das Seltsame ist,

wie darin die beiden Köpfe mitgehen, obwohl sie, für

lir