273

1896.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 9.

274

XI. oder XII. Jahrh., in der Klosterkirche von

Milstadt in Kärnthen, wo die Beschläge eben-

falls baumartig ausgekräuselt sind, lilienartig

enden, sowie als Füllungsornamente Kreuze

darstellen, deren gespaltene Enden nach beiden

Seiten sich rollen.18)

Dafs allerdings auch im XIII. Jahrh. solche

Lilienmotive an Eisenbeschlägen nicht selten sind,

ersehen wir aus verschiedenen Beispielen, welche

Viollet le Duc19) veröffentlicht hat, so von der

Thüre der alten Kathedrale in Carcassonne,

vom Thürschlofs eines Hauses in Angers, sowie

vom Innenriegel einer Kirchthüre in Savigny-

en-terre-plaine. Aber auch an einem rheinischen

Wir finden also diese Form, welche zwar schon

den alten Orientalen, Chaldäern, Assyrern und

Phöniziern geläufig war, auch in der abend-

ländischen Kunst des frühen wie späteren Mittel-

alters, häufig in symbolischem und heraldischem

Sinne (wie seit dem XII. Jahrh. im königlichen

Wappen Frankreichs1, ebenso oft aber blos

technisch-ornamental verwendet, und zwar be-

sonders häufig an Eisenbeschlägen.

Wir sehen also vorläufig nicht ein, warum

das lilienförmig endende Beschlag am Beinreli-

quiar im Louvre gerade orientalisch sein soll.

Was den dritten Punkt betrifft, so scheint

mir der Umstand, dafs in dem Kästchen der

Hb

v ; :

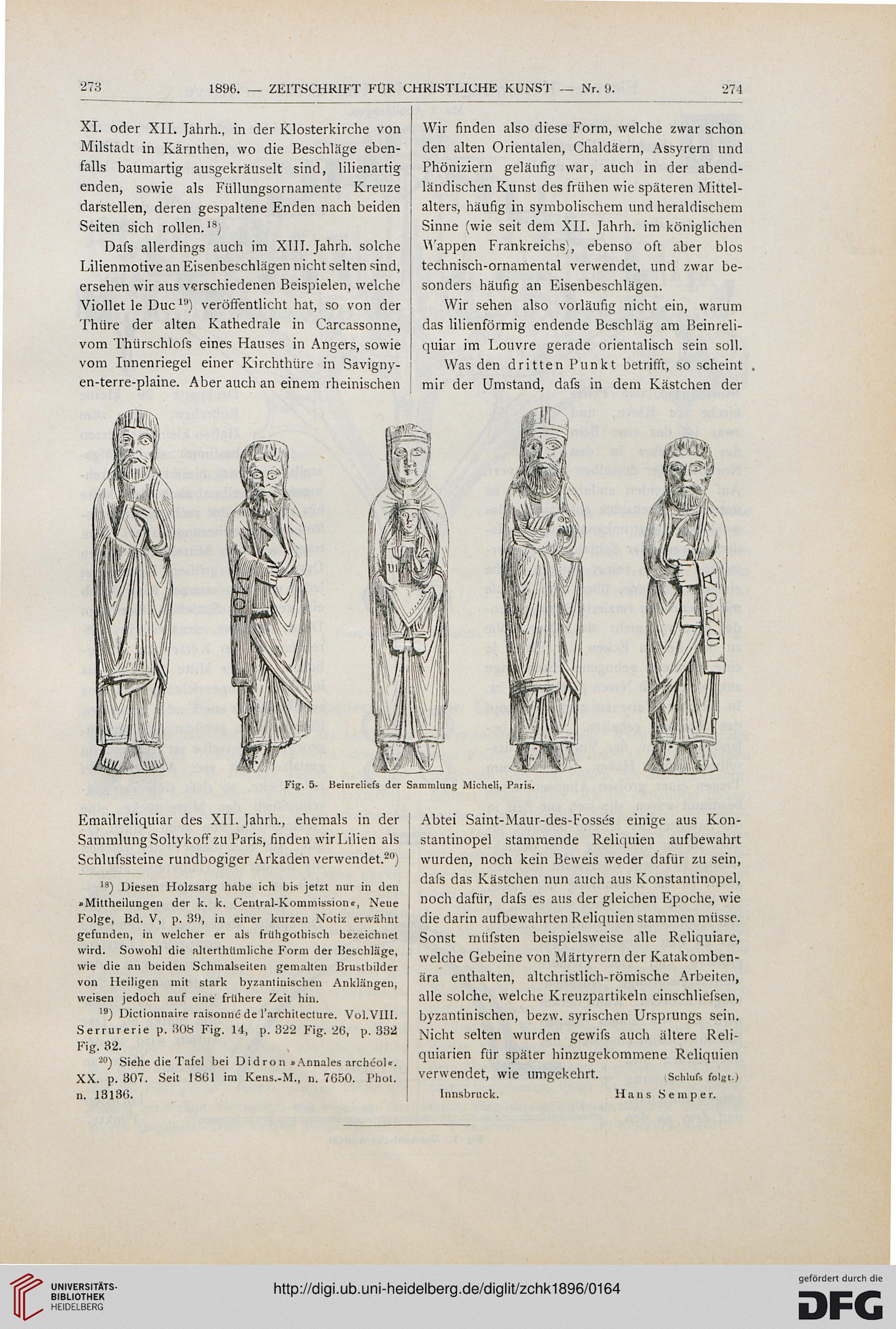

Fig. 5- Beinreliefs der Sammlung Micheli, Paris.

Emailreliquiar des XII. Jahrh., ehemals in der

Sammlung Soltykoff zu Paris, finden wir Lilien als

Schlufssteine rundbogiger Arkaden verwendet.20)

18) Diesen Holzsarg habe ich bis jetzt nur in den

»Mittheilungen der k. k. Central-Kommission«, Neue

Folge, Bd. V, p. 39, in einer kurzen Notiz erwähnt

gefunden, in welcher er als frühgothisch bezeichnet

wird. Sowohl die alterthiimliche Form der lieschläge,

wie die an beiden Schmalseilen gemalten Brustbilder

von Heiligen mit stark byzantinischen Anklängen,

weisen jedoch auf eine frühere Zeit hin.

19) Dictionnaire raisonnede l'archilecture. Vol. VIII.

Serrurerie p. BOÖ Fig. 14, p. 822 Fig. 26, p. 332

Fig. 32.

20) Siehe die Tafel bei Didro n »Annales archcoU.

XX. p. 307. Seit 1861 im Kens.-M., n. 7650. Phot.

n. 13136.

Abtei Saint-Maur-des-Fosse's einige aus Kon-

stantinopel stammende Reliquien aufbewahrt

wurden, noch kein Beweis weder dafür zu sein,

dafs das Kästchen nun auch aus Konstantinopel,

noch dafür, dafs es aus der gleichen Epoche, wie

die darin aufbewahrten Reliquien stammen müsse.

Sonst müfsten beispielsweise alle Reliquiare,

welche Gebeine von Märtyrern der Katakomben-

ära enthalten, altchristlich-römische Arbeiten,

alle solche, welche Kreuzpartikeln einschliefsen,

byzantinischen, bezw. syrischen Ursprungs sein.

Nicht selten wurden gewifs auch ältere Reli-

quiarien für später hinzugekommene Reliquien

verwendet, wie umgekehrt. LSchlufi folgt.;

Innsbruck. Hans S e in p e r.

1896.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 9.

274

XI. oder XII. Jahrh., in der Klosterkirche von

Milstadt in Kärnthen, wo die Beschläge eben-

falls baumartig ausgekräuselt sind, lilienartig

enden, sowie als Füllungsornamente Kreuze

darstellen, deren gespaltene Enden nach beiden

Seiten sich rollen.18)

Dafs allerdings auch im XIII. Jahrh. solche

Lilienmotive an Eisenbeschlägen nicht selten sind,

ersehen wir aus verschiedenen Beispielen, welche

Viollet le Duc19) veröffentlicht hat, so von der

Thüre der alten Kathedrale in Carcassonne,

vom Thürschlofs eines Hauses in Angers, sowie

vom Innenriegel einer Kirchthüre in Savigny-

en-terre-plaine. Aber auch an einem rheinischen

Wir finden also diese Form, welche zwar schon

den alten Orientalen, Chaldäern, Assyrern und

Phöniziern geläufig war, auch in der abend-

ländischen Kunst des frühen wie späteren Mittel-

alters, häufig in symbolischem und heraldischem

Sinne (wie seit dem XII. Jahrh. im königlichen

Wappen Frankreichs1, ebenso oft aber blos

technisch-ornamental verwendet, und zwar be-

sonders häufig an Eisenbeschlägen.

Wir sehen also vorläufig nicht ein, warum

das lilienförmig endende Beschlag am Beinreli-

quiar im Louvre gerade orientalisch sein soll.

Was den dritten Punkt betrifft, so scheint

mir der Umstand, dafs in dem Kästchen der

Hb

v ; :

Fig. 5- Beinreliefs der Sammlung Micheli, Paris.

Emailreliquiar des XII. Jahrh., ehemals in der

Sammlung Soltykoff zu Paris, finden wir Lilien als

Schlufssteine rundbogiger Arkaden verwendet.20)

18) Diesen Holzsarg habe ich bis jetzt nur in den

»Mittheilungen der k. k. Central-Kommission«, Neue

Folge, Bd. V, p. 39, in einer kurzen Notiz erwähnt

gefunden, in welcher er als frühgothisch bezeichnet

wird. Sowohl die alterthiimliche Form der lieschläge,

wie die an beiden Schmalseilen gemalten Brustbilder

von Heiligen mit stark byzantinischen Anklängen,

weisen jedoch auf eine frühere Zeit hin.

19) Dictionnaire raisonnede l'archilecture. Vol. VIII.

Serrurerie p. BOÖ Fig. 14, p. 822 Fig. 26, p. 332

Fig. 32.

20) Siehe die Tafel bei Didro n »Annales archcoU.

XX. p. 307. Seit 1861 im Kens.-M., n. 7650. Phot.

n. 13136.

Abtei Saint-Maur-des-Fosse's einige aus Kon-

stantinopel stammende Reliquien aufbewahrt

wurden, noch kein Beweis weder dafür zu sein,

dafs das Kästchen nun auch aus Konstantinopel,

noch dafür, dafs es aus der gleichen Epoche, wie

die darin aufbewahrten Reliquien stammen müsse.

Sonst müfsten beispielsweise alle Reliquiare,

welche Gebeine von Märtyrern der Katakomben-

ära enthalten, altchristlich-römische Arbeiten,

alle solche, welche Kreuzpartikeln einschliefsen,

byzantinischen, bezw. syrischen Ursprungs sein.

Nicht selten wurden gewifs auch ältere Reli-

quiarien für später hinzugekommene Reliquien

verwendet, wie umgekehrt. LSchlufi folgt.;

Innsbruck. Hans S e in p e r.