1Q06

ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHA U

Heft 2

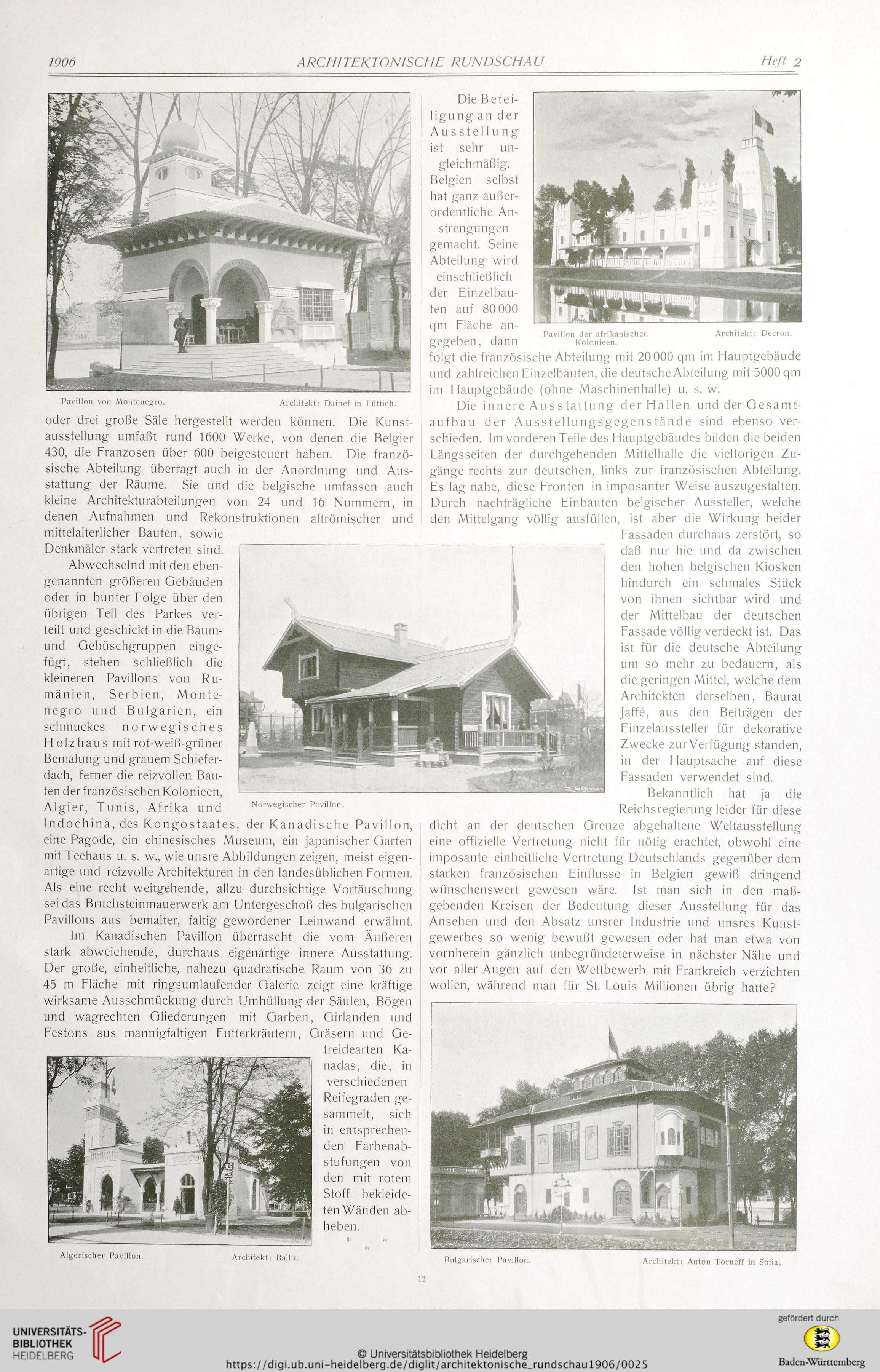

Pavillon von Montenegro. Architekt: Dainef in Lüttich.

oder drei große Säle hergestellt werden können. Die Kunst-

ausstellung umfaßt rund 1600 Werke, von denen die Belgier

430, die Franzosen über 600 beigesteuert haben. Die franzö-

sische Abteilung überragt auch in der Anordnung und Aus-

stattung der Räume. Sie und die belgische umfassen auch

kleine Architekturabteilungen von 24 und 16 Nummern, in

denen Aufnahmen und Rekonstruktionen altrömischer und

mittelalterlicher Bauten, sowie

Die Betei¬

lig u n g a n der

Ausstellung

ist sehr un¬

gleichmäßig.

Belgien selbst

hat ganz außer¬

ordentliche An¬

strengungen

gemacht. Seine

Abteilung wird

einschließlich

der Einzelbau¬

ten auf 80 000

qm Fläche an¬

gegeben, dann

folgt die französische Abteilung mit 20 000 qm im Hauptgebäude

und zahlreichen Einzelbauten, die deutsche Abteilung mit 5000 qm

im Hauptgebäude (ohne Maschinenhalle) u. s. w.

Die innere Ausstattung der Hallen und der Oesamt-

aufbau der Ausstellungsgegenstände sind ebenso ver-

schieden. Im vorderen Teile des Hauptgebäudes bilden die beiden

Längsseiten der durchgehenden Mittelhalle die vieltorigen Zu-

gänge rechts zur deutschen, links zur französischen Abteilung.

Es lag nahe, diese Fronten in imposanter Weise auszugestalten.

Durch nachträgliche Einbauten belgischer Aussteller, welche

den Mittelgang völlig ausfüllen, ist aber die Wirkung beider

Fassaden durchaus zerstört, so

Architekt: Decron.

Pavillon der afrikanischen

Kolonieen.

Denkmäler stark vertreten sind.

Abwechselnd mit den eben-

genannten größeren Gebäuden

oder in bunter Folge über den

übrigen Teil des Parkes ver-

teilt und geschickt in die Baum-

und Gebüschgruppen einge-

fügt, stehen schließlich die

kleineren Pavillons von Ru¬

mänien, Serbien, Monte¬

negro und Bulgarien, ein

schmuckes norwegisches

Holzhaus mit rot-weiß-grüner

Bemalung und grauem Schiefer¬

dach, ferner die reizvollen Bau-

ten der französischen Kolonieen,

Algier, Tunis, Afrika und

Indochina, des Kongostaates, der Kan adi sehe Pavillon,

eine Pagode, ein chinesisches Museum, ein japanischer Garten

mit Teehaus u. s. w., wie unsre Abbildungen zeigen, meist eigen-

artige und reizvolle Architekturen in den landesüblichen Formen.

Als eine recht weitgehende, allzu durchsichtige Vortäuschung

sei das Bruchsteinmauerwerk am Untergeschoß des bulgarischen

Pavillons aus bemalter, faltig gewordener Leinwand erwähnt.

Im Kanadischen Pavillon überrascht die vom Äußeren

stark abweichende, durchaus eigenartige innere Ausstattung.

Der große, einheitliche, nahezu quadratische Raum von 36 zu

45 m Fläche mit ringsumlaufender Galerie zeigt eine kräftige

wirksame Ausschmückung durch Umhüllung der Säulen, Bögen

und wagrechten Gliederungen mit Garben, Girlanden und

Festons aus mannigfaltigen Futterkräutern, Gräsern und Ge-

treidearten Ka-

nadas, die, in

verschiedenen

Reifegraden ge-

sammelt, sich

in entsprechen-

den Farbenab-

stufungen von

den mit rotem

Stoff bekleide-

ten Wänden ab-

heben.

* *

$

Algerischer Pavillon. Architekt: Ballu.

daß nur hie und da zwischen

den hohen belgischen Kiosken

hindurch ein schmales Stück

von ihnen sichtbar wird und

der Mittelbau der deutschen

Fassade völlig verdeckt ist. Das

ist für die deutsche Abteilung

um so mehr zu bedauern, als

die geringen Mittel, welche dem

Architekten derselben, Baurat

Jaffe, aus den Beiträgen der

Einzelaussteller für dekorative

Zwecke zur Verfügung standen,

in der Hauptsache auf diese

Fassaden verwendet sind.

Bekanntlich hat ja die

Reichsregierung leider für diese

dicht an der deutschen Grenze abgehaltene Weltausstellung

eine offizielle Vertretung nicht für nötig erachtet, obwohl eine

imposante einheitliche Vertretung Deutschlands gegenüber dem

starken französischen Einflüsse in Belgien gewiß dringend

wünschenswert gewesen wäre. Ist man sich in den maß-

gebenden Kreisen der Bedeutung dieser Ausstellung für das

Ansehen und den Absatz unsrer Industrie und unsres Kunst-

gewerbes so wenig bewußt gewesen oder hat man etwa von

vornherein gänzlich unbegründeterweise in nächster Nähe und

vor aller Augen auf den Wettbewerb mit Frankreich verzichten

wollen, während man für St. Louis Millionen übrig hatte?

Bulgarischer Pavillon. Architekt: Anton Torneff in Sofia.

Norwegischer Pavillon.

13

ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHA U

Heft 2

Pavillon von Montenegro. Architekt: Dainef in Lüttich.

oder drei große Säle hergestellt werden können. Die Kunst-

ausstellung umfaßt rund 1600 Werke, von denen die Belgier

430, die Franzosen über 600 beigesteuert haben. Die franzö-

sische Abteilung überragt auch in der Anordnung und Aus-

stattung der Räume. Sie und die belgische umfassen auch

kleine Architekturabteilungen von 24 und 16 Nummern, in

denen Aufnahmen und Rekonstruktionen altrömischer und

mittelalterlicher Bauten, sowie

Die Betei¬

lig u n g a n der

Ausstellung

ist sehr un¬

gleichmäßig.

Belgien selbst

hat ganz außer¬

ordentliche An¬

strengungen

gemacht. Seine

Abteilung wird

einschließlich

der Einzelbau¬

ten auf 80 000

qm Fläche an¬

gegeben, dann

folgt die französische Abteilung mit 20 000 qm im Hauptgebäude

und zahlreichen Einzelbauten, die deutsche Abteilung mit 5000 qm

im Hauptgebäude (ohne Maschinenhalle) u. s. w.

Die innere Ausstattung der Hallen und der Oesamt-

aufbau der Ausstellungsgegenstände sind ebenso ver-

schieden. Im vorderen Teile des Hauptgebäudes bilden die beiden

Längsseiten der durchgehenden Mittelhalle die vieltorigen Zu-

gänge rechts zur deutschen, links zur französischen Abteilung.

Es lag nahe, diese Fronten in imposanter Weise auszugestalten.

Durch nachträgliche Einbauten belgischer Aussteller, welche

den Mittelgang völlig ausfüllen, ist aber die Wirkung beider

Fassaden durchaus zerstört, so

Architekt: Decron.

Pavillon der afrikanischen

Kolonieen.

Denkmäler stark vertreten sind.

Abwechselnd mit den eben-

genannten größeren Gebäuden

oder in bunter Folge über den

übrigen Teil des Parkes ver-

teilt und geschickt in die Baum-

und Gebüschgruppen einge-

fügt, stehen schließlich die

kleineren Pavillons von Ru¬

mänien, Serbien, Monte¬

negro und Bulgarien, ein

schmuckes norwegisches

Holzhaus mit rot-weiß-grüner

Bemalung und grauem Schiefer¬

dach, ferner die reizvollen Bau-

ten der französischen Kolonieen,

Algier, Tunis, Afrika und

Indochina, des Kongostaates, der Kan adi sehe Pavillon,

eine Pagode, ein chinesisches Museum, ein japanischer Garten

mit Teehaus u. s. w., wie unsre Abbildungen zeigen, meist eigen-

artige und reizvolle Architekturen in den landesüblichen Formen.

Als eine recht weitgehende, allzu durchsichtige Vortäuschung

sei das Bruchsteinmauerwerk am Untergeschoß des bulgarischen

Pavillons aus bemalter, faltig gewordener Leinwand erwähnt.

Im Kanadischen Pavillon überrascht die vom Äußeren

stark abweichende, durchaus eigenartige innere Ausstattung.

Der große, einheitliche, nahezu quadratische Raum von 36 zu

45 m Fläche mit ringsumlaufender Galerie zeigt eine kräftige

wirksame Ausschmückung durch Umhüllung der Säulen, Bögen

und wagrechten Gliederungen mit Garben, Girlanden und

Festons aus mannigfaltigen Futterkräutern, Gräsern und Ge-

treidearten Ka-

nadas, die, in

verschiedenen

Reifegraden ge-

sammelt, sich

in entsprechen-

den Farbenab-

stufungen von

den mit rotem

Stoff bekleide-

ten Wänden ab-

heben.

* *

$

Algerischer Pavillon. Architekt: Ballu.

daß nur hie und da zwischen

den hohen belgischen Kiosken

hindurch ein schmales Stück

von ihnen sichtbar wird und

der Mittelbau der deutschen

Fassade völlig verdeckt ist. Das

ist für die deutsche Abteilung

um so mehr zu bedauern, als

die geringen Mittel, welche dem

Architekten derselben, Baurat

Jaffe, aus den Beiträgen der

Einzelaussteller für dekorative

Zwecke zur Verfügung standen,

in der Hauptsache auf diese

Fassaden verwendet sind.

Bekanntlich hat ja die

Reichsregierung leider für diese

dicht an der deutschen Grenze abgehaltene Weltausstellung

eine offizielle Vertretung nicht für nötig erachtet, obwohl eine

imposante einheitliche Vertretung Deutschlands gegenüber dem

starken französischen Einflüsse in Belgien gewiß dringend

wünschenswert gewesen wäre. Ist man sich in den maß-

gebenden Kreisen der Bedeutung dieser Ausstellung für das

Ansehen und den Absatz unsrer Industrie und unsres Kunst-

gewerbes so wenig bewußt gewesen oder hat man etwa von

vornherein gänzlich unbegründeterweise in nächster Nähe und

vor aller Augen auf den Wettbewerb mit Frankreich verzichten

wollen, während man für St. Louis Millionen übrig hatte?

Bulgarischer Pavillon. Architekt: Anton Torneff in Sofia.

Norwegischer Pavillon.

13