ARTE DECORATJVA

25

cornici ad intarsio, le quali hanno il di-

segno, delle finestre delle cattedrali gotiche ;

e ad Arezzo nel coro di San Francesco,

in fondo alla piccola corte che Piero della

Francesca mise avanti alla stanza della

Vergine annunziata, si vede una porta pure

ornata di formelle gotiche con intrecci iden-

tici a quelli del cassone fiorentino.

A Venezia predominano le decora-

zioni in stucco con disegni che hanno in-

sieme sapore classico e orientale: eleganti

candeliere imitate dall’antico alzano il loro

tenue stelo tra animali alati e piante sul

gusto di quelle che ornano i tappeti per-

siani. Vedasi ad esempio il bel cassone

del sec. XV; con fregi in stucco, del Museo

Archeologico di Milano (fig. 3), che può

mettersi benissimo a riscontro con quelli

del South Kensington e del Museo arti-

stico-irrdustriale di Berlino, pubblicati dal

Bode (figg. 66 e 67); tutti e tre hanno

sviluppati i motivi ornamentali e mancano

di figure ; solo in quello di Milano com-

paiono come eccezione delle mascherette

classiche tra volute di foglie. Del resto col

principio del cinquecento le rappresenta-

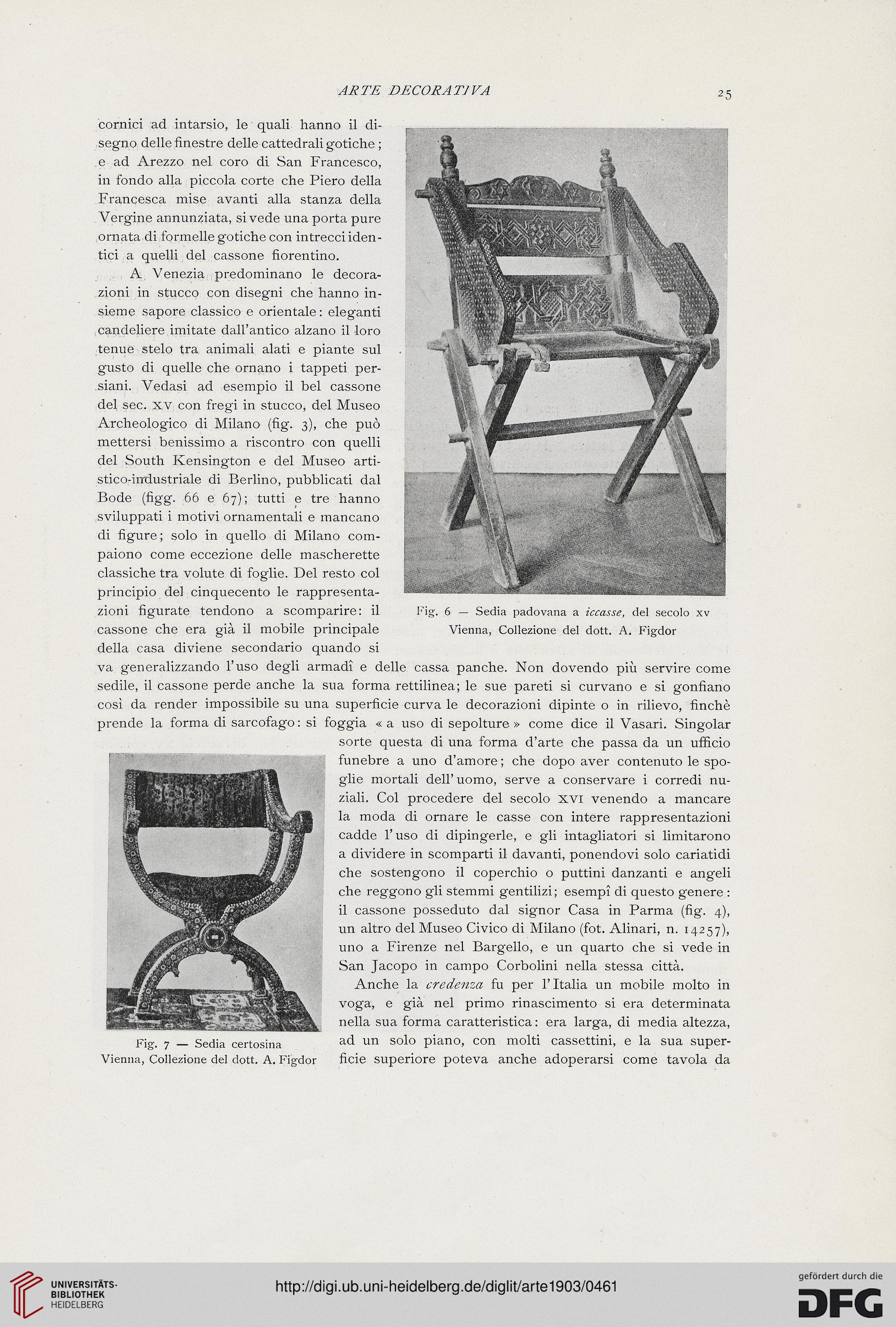

zioni figurate tendono a scomparire: il Fig. 6 — Sedia padovana a iccasse, del secolo xv

cassone che era già il mobile principale Vienna, Collezione del dott. A. Figdor

della casa diviene secondario quando si

va generalizzando l’uso degli armadi e delle cassa panche. Non dovendo più servire come

sedile, il cassone perde anche la sua forma rettilinea; le sue pareti si curvano e si gonfiano

così da render impossibile su una superficie curva le decorazioni dipinte o in rilievo, finché

prende la forma di sarcofago : si foggia «a uso di sepolture » come dice il Vasari. Singoiar

sorte questa di una forma d’arte che passa da un ufficio

funebre a uno d’amore ; che dopo aver contenuto le spo-

glie mortali dell’uomo, serve a conservare i corredi nu-

ziali. Col procedere del secolo XVI venendo a mancare

la moda di ornare le casse con intere rappresentazioni

cadde l’uso di dipingerle, e gli intagliatori si limitarono

a dividere in scomparti il davanti, ponendovi solo cariatidi

che sostengono il coperchio o puttini danzanti e angeli

che reggono gli stemmi gentilizi; esempi di questo genere :

il cassone posseduto dal signor Casa in Parma (fig. 4),

un altro del Museo Civico di Milano (fot. Alinari, n. 14257),

uno a Firenze nel Bargello, e un quarto che si vede in

San Jacopo in campo Corbolini nella stessa città.

Anche la credenza fu per l’Italia un mobile molto in

voga, e già nel primo rinascimento si era determinata

nella sua forma caratteristica : era larga, di media altezza,

Fig. 7 — Sedia certosina ad un solo piano, con molti cassettini, e la sua super-

Vienna, Collezione del dott. A. Figdor ficie superiore poteva anche adoperarsi come tavola da

25

cornici ad intarsio, le quali hanno il di-

segno, delle finestre delle cattedrali gotiche ;

e ad Arezzo nel coro di San Francesco,

in fondo alla piccola corte che Piero della

Francesca mise avanti alla stanza della

Vergine annunziata, si vede una porta pure

ornata di formelle gotiche con intrecci iden-

tici a quelli del cassone fiorentino.

A Venezia predominano le decora-

zioni in stucco con disegni che hanno in-

sieme sapore classico e orientale: eleganti

candeliere imitate dall’antico alzano il loro

tenue stelo tra animali alati e piante sul

gusto di quelle che ornano i tappeti per-

siani. Vedasi ad esempio il bel cassone

del sec. XV; con fregi in stucco, del Museo

Archeologico di Milano (fig. 3), che può

mettersi benissimo a riscontro con quelli

del South Kensington e del Museo arti-

stico-irrdustriale di Berlino, pubblicati dal

Bode (figg. 66 e 67); tutti e tre hanno

sviluppati i motivi ornamentali e mancano

di figure ; solo in quello di Milano com-

paiono come eccezione delle mascherette

classiche tra volute di foglie. Del resto col

principio del cinquecento le rappresenta-

zioni figurate tendono a scomparire: il Fig. 6 — Sedia padovana a iccasse, del secolo xv

cassone che era già il mobile principale Vienna, Collezione del dott. A. Figdor

della casa diviene secondario quando si

va generalizzando l’uso degli armadi e delle cassa panche. Non dovendo più servire come

sedile, il cassone perde anche la sua forma rettilinea; le sue pareti si curvano e si gonfiano

così da render impossibile su una superficie curva le decorazioni dipinte o in rilievo, finché

prende la forma di sarcofago : si foggia «a uso di sepolture » come dice il Vasari. Singoiar

sorte questa di una forma d’arte che passa da un ufficio

funebre a uno d’amore ; che dopo aver contenuto le spo-

glie mortali dell’uomo, serve a conservare i corredi nu-

ziali. Col procedere del secolo XVI venendo a mancare

la moda di ornare le casse con intere rappresentazioni

cadde l’uso di dipingerle, e gli intagliatori si limitarono

a dividere in scomparti il davanti, ponendovi solo cariatidi

che sostengono il coperchio o puttini danzanti e angeli

che reggono gli stemmi gentilizi; esempi di questo genere :

il cassone posseduto dal signor Casa in Parma (fig. 4),

un altro del Museo Civico di Milano (fot. Alinari, n. 14257),

uno a Firenze nel Bargello, e un quarto che si vede in

San Jacopo in campo Corbolini nella stessa città.

Anche la credenza fu per l’Italia un mobile molto in

voga, e già nel primo rinascimento si era determinata

nella sua forma caratteristica : era larga, di media altezza,

Fig. 7 — Sedia certosina ad un solo piano, con molti cassettini, e la sua super-

Vienna, Collezione del dott. A. Figdor ficie superiore poteva anche adoperarsi come tavola da