54

MISCELLANEA

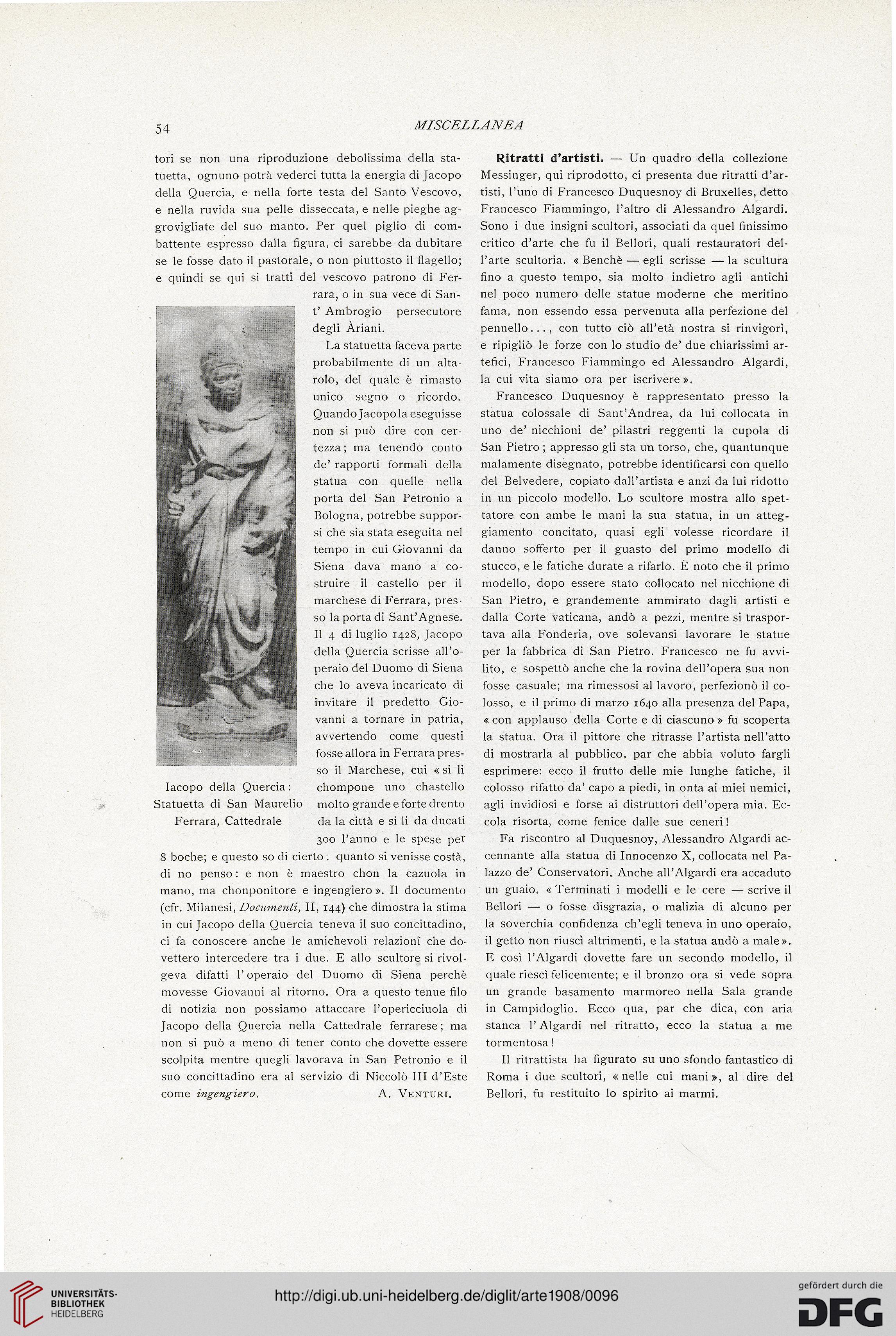

tori se non una riproduzione debolissima della sta-

tuetta, ognuno potrà vederci tutta la energia di Jacopo

della Quercia, e nella forte testa del Santo Vescovo,

e nella ruvida sua pelle disseccata, e nelle pieghe ag-

grovigliate del suo manto. Per quel piglio di com-

battente espresso dalla figura, ci sarebbe da dubitare

se le fosse dato il pastorale, o non piuttosto il flagello;

e quindi se qui si tratti del vescovo patrono di Fer-

rara, o in sua vece di San-

t’ Ambrogio persecutore

degli Ariani.

La statuetta faceva parte

probabilmente di un alta-

rolo, del quale è rimasto

unico segno o ricordo.

Quando Jacopola eseguisse

non si può dire con cer-

tezza ; ma tenendo conto

de’ rapporti formali della

statua con quelle nella

porta del San Petronio a

Bologna, potrebbe suppor-

si che sia stata eseguita nel

tempo in cui Giovanni da

Siena dava mano a co-

struire il castello per il

marchese di Ferrara, pres-

so la porta di Sant’Agnese.

11 4 di luglio 1428, Jacopo

della Quercia scrisse all’o-

peraio del Duomo di Siena

che lo aveva incaricato di

invitare il predetto Gio-

vanni a tornare in patria,

avvertendo come questi

fosse allora in Ferrara pres-

so il Marchese, cui «si li

Iacopo della Quercia : chompone uno chastello

Statuetta di San Maurelio molto grande e forte drento

Ferrara, Cattedrale da la città e si li da ducati

300 l’anno e le spese per

8 boche; e questo so di cierto : quanto si venisse costà,

di no penso : e non è maestro chon la cazuola in

mano, ma chonponitore e ingengiero». Il documento

(cfr. Milanesi, Documenti, II, 144) che dimostra la stima

in cui Jacopo della Quercia teneva il suo concittadino,

ci fa conoscere anche le amichevoli relazioni che do-

vettero intercedere tra i due. E allo scultore si rivol-

geva difatti l’operaio del Duomo di Siena perchè

movesse Giovanni al ritorno. Ora a questo tenue filo

di notizia non possiamo attaccare l’opericciuola di

Jacopo della Quercia nella Cattedrale ferrarese; ma

non si può a meno di tener conto che dovette essere

scolpita mentre quegli lavorava in San Petronio e il

suo concittadino era al servizio di Niccolò III d’Este

come ingengiero. A. Venturi.

Ritratti d’artisti. — Un quadro della collezione

Messinger, qui riprodotto, ci presenta due ritratti d’ar-

tisti, l’uno di Francesco Duquesnoy di Bruxelles, detto

Francesco Fiammingo, l’altro di Alessandro Algardi.

Sono i due insigni scultori, associati da quel finissimo

critico d’arte che fu il Bellori, quali restauratori del-

l’arte scultoria. « Benché — egli scrisse — la scultura

fino a questo tempo, sia molto indietro agli antichi

nel poco numero delle statue moderne che meritino

fama, non essendo essa pervenuta alla perfezione del

pennello..., con tutto ciò all’età nostra si rinvigorì,

e ripigliò le forze con lo studio de’ due chiarissimi ar-

tefici, Francesco Fiammingo ed Alessandro Algardi,

la cui vita siamo ora per iscrivere».

Francesco Duquesnoy è rappresentato presso la

statua colossale di Sant’Andrea, da lui collocata in

uno de’ nicchioni de’ pilastri reggenti la cupola di

San Pietro ; appresso gli sta un torso, che, quantunque

malamente disegnato, potrebbe identificarsi con quello

del Belvedere, copiato dall’artista e anzi da lui ridotto

in un piccolo modello. Lo scultore mostra allo spet-

tatore con ambe le mani la sua statua, in un atteg-

giamento concitato, quasi egli volesse ricordare il

danno sofferto per il guasto del primo modello di

stucco, e le fatiche durate a rifarlo. È noto che il primo

modello, dopo essere stato collocato nel nicchione di

San Pietro, e grandemente ammirato dagli artisti e

dalla Corte vaticana, andò a pezzi, mentre si traspor-

tava alla Fonderia, ove solevansi lavorare le statue

per la fabbrica di San Pietro. Francesco ne fu avvi-

lito, e sospettò anche che la rovina dell’opera sua non

fosse casuale; ma rimessosi al lavoro, perfezionò il co-

losso, e il primo di marzo 1640 alla presenza del Papa,

« con applauso della Corte e di ciascuno » fu scoperta

la statua. Ora il pittore che ritrasse l’artista nell’atto

di mostrarla al pubblico, par che abbia voluto fargli

esprimere: ecco il frutto delle mie lunghe fatiche, il

colosso rifatto da’ capo a piedi, in onta ai miei nemici,

agli invidiosi e forse ai distruttori dell’opera mia. Ec-

cola risorta, come fenice dalle sue ceneri !

Fa riscontro al Duquesnoy, Alessandro Algardi ac-

cennante alla statua di Innocenzo X, collocata nel Pa-

lazzo de’ Conservatori. Anche all’Algardi era accaduto

un guaio. «Terminati i modelli e le cere —scrive il

Bellori — o fosse disgrazia, o malizia di alcuno per

la soverchia confidenza ch’egli teneva in uno operaio,

il getto non riuscì altrimenti, e la statua andò a male».

E così l’Algardi dovette fare un secondo modello, il

quale riesci felicemente; e il bronzo ora si vede sopra

un grande basamento marmoreo nella Sala grande

in Campidoglio. Ecco qua, par che dica, con aria

stanca l’Algardi nel ritratto, ecco la statua a me

tormentosa !

Il ritrattista ha figurato su uno sfondo fantastico di

Roma i due scultori, «nelle cui mani», al dire del

Bellori, fu restituito lo spirito ai marmi.

MISCELLANEA

tori se non una riproduzione debolissima della sta-

tuetta, ognuno potrà vederci tutta la energia di Jacopo

della Quercia, e nella forte testa del Santo Vescovo,

e nella ruvida sua pelle disseccata, e nelle pieghe ag-

grovigliate del suo manto. Per quel piglio di com-

battente espresso dalla figura, ci sarebbe da dubitare

se le fosse dato il pastorale, o non piuttosto il flagello;

e quindi se qui si tratti del vescovo patrono di Fer-

rara, o in sua vece di San-

t’ Ambrogio persecutore

degli Ariani.

La statuetta faceva parte

probabilmente di un alta-

rolo, del quale è rimasto

unico segno o ricordo.

Quando Jacopola eseguisse

non si può dire con cer-

tezza ; ma tenendo conto

de’ rapporti formali della

statua con quelle nella

porta del San Petronio a

Bologna, potrebbe suppor-

si che sia stata eseguita nel

tempo in cui Giovanni da

Siena dava mano a co-

struire il castello per il

marchese di Ferrara, pres-

so la porta di Sant’Agnese.

11 4 di luglio 1428, Jacopo

della Quercia scrisse all’o-

peraio del Duomo di Siena

che lo aveva incaricato di

invitare il predetto Gio-

vanni a tornare in patria,

avvertendo come questi

fosse allora in Ferrara pres-

so il Marchese, cui «si li

Iacopo della Quercia : chompone uno chastello

Statuetta di San Maurelio molto grande e forte drento

Ferrara, Cattedrale da la città e si li da ducati

300 l’anno e le spese per

8 boche; e questo so di cierto : quanto si venisse costà,

di no penso : e non è maestro chon la cazuola in

mano, ma chonponitore e ingengiero». Il documento

(cfr. Milanesi, Documenti, II, 144) che dimostra la stima

in cui Jacopo della Quercia teneva il suo concittadino,

ci fa conoscere anche le amichevoli relazioni che do-

vettero intercedere tra i due. E allo scultore si rivol-

geva difatti l’operaio del Duomo di Siena perchè

movesse Giovanni al ritorno. Ora a questo tenue filo

di notizia non possiamo attaccare l’opericciuola di

Jacopo della Quercia nella Cattedrale ferrarese; ma

non si può a meno di tener conto che dovette essere

scolpita mentre quegli lavorava in San Petronio e il

suo concittadino era al servizio di Niccolò III d’Este

come ingengiero. A. Venturi.

Ritratti d’artisti. — Un quadro della collezione

Messinger, qui riprodotto, ci presenta due ritratti d’ar-

tisti, l’uno di Francesco Duquesnoy di Bruxelles, detto

Francesco Fiammingo, l’altro di Alessandro Algardi.

Sono i due insigni scultori, associati da quel finissimo

critico d’arte che fu il Bellori, quali restauratori del-

l’arte scultoria. « Benché — egli scrisse — la scultura

fino a questo tempo, sia molto indietro agli antichi

nel poco numero delle statue moderne che meritino

fama, non essendo essa pervenuta alla perfezione del

pennello..., con tutto ciò all’età nostra si rinvigorì,

e ripigliò le forze con lo studio de’ due chiarissimi ar-

tefici, Francesco Fiammingo ed Alessandro Algardi,

la cui vita siamo ora per iscrivere».

Francesco Duquesnoy è rappresentato presso la

statua colossale di Sant’Andrea, da lui collocata in

uno de’ nicchioni de’ pilastri reggenti la cupola di

San Pietro ; appresso gli sta un torso, che, quantunque

malamente disegnato, potrebbe identificarsi con quello

del Belvedere, copiato dall’artista e anzi da lui ridotto

in un piccolo modello. Lo scultore mostra allo spet-

tatore con ambe le mani la sua statua, in un atteg-

giamento concitato, quasi egli volesse ricordare il

danno sofferto per il guasto del primo modello di

stucco, e le fatiche durate a rifarlo. È noto che il primo

modello, dopo essere stato collocato nel nicchione di

San Pietro, e grandemente ammirato dagli artisti e

dalla Corte vaticana, andò a pezzi, mentre si traspor-

tava alla Fonderia, ove solevansi lavorare le statue

per la fabbrica di San Pietro. Francesco ne fu avvi-

lito, e sospettò anche che la rovina dell’opera sua non

fosse casuale; ma rimessosi al lavoro, perfezionò il co-

losso, e il primo di marzo 1640 alla presenza del Papa,

« con applauso della Corte e di ciascuno » fu scoperta

la statua. Ora il pittore che ritrasse l’artista nell’atto

di mostrarla al pubblico, par che abbia voluto fargli

esprimere: ecco il frutto delle mie lunghe fatiche, il

colosso rifatto da’ capo a piedi, in onta ai miei nemici,

agli invidiosi e forse ai distruttori dell’opera mia. Ec-

cola risorta, come fenice dalle sue ceneri !

Fa riscontro al Duquesnoy, Alessandro Algardi ac-

cennante alla statua di Innocenzo X, collocata nel Pa-

lazzo de’ Conservatori. Anche all’Algardi era accaduto

un guaio. «Terminati i modelli e le cere —scrive il

Bellori — o fosse disgrazia, o malizia di alcuno per

la soverchia confidenza ch’egli teneva in uno operaio,

il getto non riuscì altrimenti, e la statua andò a male».

E così l’Algardi dovette fare un secondo modello, il

quale riesci felicemente; e il bronzo ora si vede sopra

un grande basamento marmoreo nella Sala grande

in Campidoglio. Ecco qua, par che dica, con aria

stanca l’Algardi nel ritratto, ecco la statua a me

tormentosa !

Il ritrattista ha figurato su uno sfondo fantastico di

Roma i due scultori, «nelle cui mani», al dire del

Bellori, fu restituito lo spirito ai marmi.