LA SCULTURA DALMATA NEL XV SECOLO

I 2 I

della chiesa di San Domenico di Traù: in esso, entro nicchie, fiancheggiate da pilastrini

scanalati, stanno i Santi Girolamo, Lorenzo e Giovanni Orsini.

* * *

Un altro maestro, la cui educazione è ancora un mistero, è Francesco Laurana di Zara.

La frase del Vasari relativa ai discepoli di Filippo Brunellesco fece pensare al Rolfs 1 che

Francesco Laurana sia stato del novero. Dice il Vasari: «Furono ancora suoi discepoli

Domenico del Lago di Lugano (Domenico Gagini), Geremia da Cremona, che lavorò di

bronzo benissimo, insieme con uno Schiavone che fece assai cose in Venezia... ». A queste

parole del Vasari se ne associarono altre del Filarete, dal quale attinse il biografo aretino.

Scrisse l’autore delle porte in bronzo di San Pietro

in Vaticano, nel suo Trattato <Tarchitettura, di maestri

da invitare a dar opera alla sua città ideale, e tra

gli altri di Domenico del Lago di Lugano, scolaro

di Pippo di ser Brunellesco, e di « uno di Schia-

vonia, il quale era bonissimo scultore ». Essendo il

Brunellesco morto il 15 aprile 1446, il Rolfs mosse

il Laurana a quattordici o a quindici anni verso lo

studio del sommo fiorentino, e a frequentarlo dai 7

agli 8 anni circa. Ammesso, se non questi calcoli,

almeno che Francesco Laurana sia stato nello studio

del Brunellesco, ci potremo spiegare la sua archi-

tettura, non a sufficienza la sua particolare natura

di scultore. Ora, solo nel 1458 Francesco Laurana

si presenta ai nostri occhi, insieme con maestro

Isaia da Pisa, Antonio da Pisa, Pietro di Milano,

Domenico Lombardo (Gagini) e Paolo Romano ; e

a Napoli, nell’arco di Alfonso d’Aragona, deve tro-

varsi opera della sua mano, tra le altre de’ suoi com-

pagni, la quale ci spieghi la sua educazione di scul-

tore. Si aggiunga che una notizia del Summonte ci porterebbe ad asssegnargli anche una

parte cospicua. «In la entrata del Castel nuovo», scrive il 20 marzo 1524 quel corrispon-

dente del Michiel, « è un arco trionfale fatto a tempo del Re Alfonso primo di gloriosa

memoria sono circa 80 anni per mano di Maestro Francesco Sciavone opera per quei tempi

non mala; lo quale fece ancora la imagine poi in marmo d’esso Re, la,qual a judicio di

chi la vide è stata riputata cosa naturalissima».2

Conviene quindi cercare in Dalmazia, nella terra natale del maestro, se vi sia alcuna

scultura che torni a riscontro di quelle dell’arco d’Aragona e delle altre che adornano Ca-

stelnuovo. Le attribuzioni che si sono fatte sin qui al Laurana, maestro mutevole di ma-

niera, facile a subire svariatissimi influssi, mancano di quel fondamento che solo può trovarsi

in qualche riscontro di opere che si trovino nel luogo d’origine. A Sebenico vi sono due

frammenti della decorazione d’un altare, due angioli che tengono spiegato un gran rotulo

a S (fig. 17 e 18), eseguiti entro nicchiette, e poggiati su mensolette a cono rovescio. Entro

forme architettoniche neo-classiche fiorentine, stanno i due angioli coi capelli fiammanti, con

lunghe ali, e sollevano con una mano la lunga striscia che s’aggira a mezzo il loro corpo

traversalmente, e cade curva verso il piano. Le tuniche dei due forti adolescenti s’aggro-

vigliano sui corpi segnate a colpi veloci, si frangono e serpeggiano, si arricciano e s’ac-

cartocciano, come se i drappi fossero violentemente strappati dal riposo sulle membra po-

1 Rolfs, Franz Laurana, Berlino, 1907. 2 Croce, Lettera del Summonte in Napoli nobilissima.

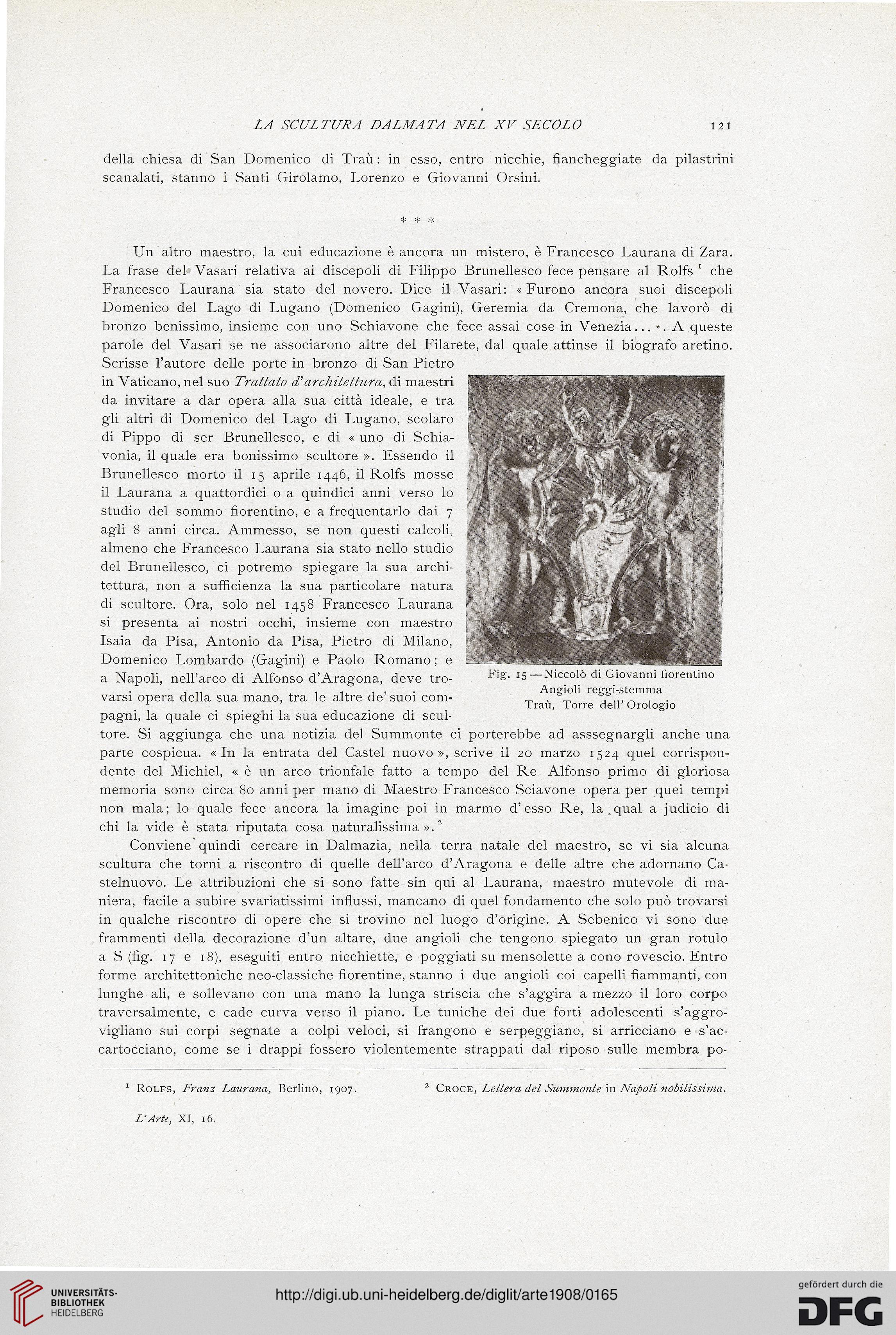

Fig. 15 — Niccolò di Giovanni fiorentino

Angioli reggi-stemma

Traù, Torre dell’Orologio

L'Arte, XI, 16.

I 2 I

della chiesa di San Domenico di Traù: in esso, entro nicchie, fiancheggiate da pilastrini

scanalati, stanno i Santi Girolamo, Lorenzo e Giovanni Orsini.

* * *

Un altro maestro, la cui educazione è ancora un mistero, è Francesco Laurana di Zara.

La frase del Vasari relativa ai discepoli di Filippo Brunellesco fece pensare al Rolfs 1 che

Francesco Laurana sia stato del novero. Dice il Vasari: «Furono ancora suoi discepoli

Domenico del Lago di Lugano (Domenico Gagini), Geremia da Cremona, che lavorò di

bronzo benissimo, insieme con uno Schiavone che fece assai cose in Venezia... ». A queste

parole del Vasari se ne associarono altre del Filarete, dal quale attinse il biografo aretino.

Scrisse l’autore delle porte in bronzo di San Pietro

in Vaticano, nel suo Trattato <Tarchitettura, di maestri

da invitare a dar opera alla sua città ideale, e tra

gli altri di Domenico del Lago di Lugano, scolaro

di Pippo di ser Brunellesco, e di « uno di Schia-

vonia, il quale era bonissimo scultore ». Essendo il

Brunellesco morto il 15 aprile 1446, il Rolfs mosse

il Laurana a quattordici o a quindici anni verso lo

studio del sommo fiorentino, e a frequentarlo dai 7

agli 8 anni circa. Ammesso, se non questi calcoli,

almeno che Francesco Laurana sia stato nello studio

del Brunellesco, ci potremo spiegare la sua archi-

tettura, non a sufficienza la sua particolare natura

di scultore. Ora, solo nel 1458 Francesco Laurana

si presenta ai nostri occhi, insieme con maestro

Isaia da Pisa, Antonio da Pisa, Pietro di Milano,

Domenico Lombardo (Gagini) e Paolo Romano ; e

a Napoli, nell’arco di Alfonso d’Aragona, deve tro-

varsi opera della sua mano, tra le altre de’ suoi com-

pagni, la quale ci spieghi la sua educazione di scul-

tore. Si aggiunga che una notizia del Summonte ci porterebbe ad asssegnargli anche una

parte cospicua. «In la entrata del Castel nuovo», scrive il 20 marzo 1524 quel corrispon-

dente del Michiel, « è un arco trionfale fatto a tempo del Re Alfonso primo di gloriosa

memoria sono circa 80 anni per mano di Maestro Francesco Sciavone opera per quei tempi

non mala; lo quale fece ancora la imagine poi in marmo d’esso Re, la,qual a judicio di

chi la vide è stata riputata cosa naturalissima».2

Conviene quindi cercare in Dalmazia, nella terra natale del maestro, se vi sia alcuna

scultura che torni a riscontro di quelle dell’arco d’Aragona e delle altre che adornano Ca-

stelnuovo. Le attribuzioni che si sono fatte sin qui al Laurana, maestro mutevole di ma-

niera, facile a subire svariatissimi influssi, mancano di quel fondamento che solo può trovarsi

in qualche riscontro di opere che si trovino nel luogo d’origine. A Sebenico vi sono due

frammenti della decorazione d’un altare, due angioli che tengono spiegato un gran rotulo

a S (fig. 17 e 18), eseguiti entro nicchiette, e poggiati su mensolette a cono rovescio. Entro

forme architettoniche neo-classiche fiorentine, stanno i due angioli coi capelli fiammanti, con

lunghe ali, e sollevano con una mano la lunga striscia che s’aggira a mezzo il loro corpo

traversalmente, e cade curva verso il piano. Le tuniche dei due forti adolescenti s’aggro-

vigliano sui corpi segnate a colpi veloci, si frangono e serpeggiano, si arricciano e s’ac-

cartocciano, come se i drappi fossero violentemente strappati dal riposo sulle membra po-

1 Rolfs, Franz Laurana, Berlino, 1907. 2 Croce, Lettera del Summonte in Napoli nobilissima.

Fig. 15 — Niccolò di Giovanni fiorentino

Angioli reggi-stemma

Traù, Torre dell’Orologio

L'Arte, XI, 16.