228

MISCELLANEA

Cavalcasene, il Morelli, ecc. Un insigne scrittore te-

desco, or sono vari anni, erroneamente attribuiva le

Muse della Galleria Corsini ad un fiorentino quattro-

centista, che nel disegno e nel colore ha molto del

Pollaiolo, mentre nel piegare ricorda la maniera pe-

ruginesca. 11 desiderio dunque di restituire col con-

corso di altre prove, di cui non si tenne conto finora

dagli studiosi, la maggior parte di dette pitture a Gio-

vanni Santi e le altre al suo concittadino 1 imoteo

Viti, sembrami più che giustificato e opportuno.

Giovi notare qui che nella seconda metà del secolo

scorso le graziose e gentili figurazioni ornanti in ori-

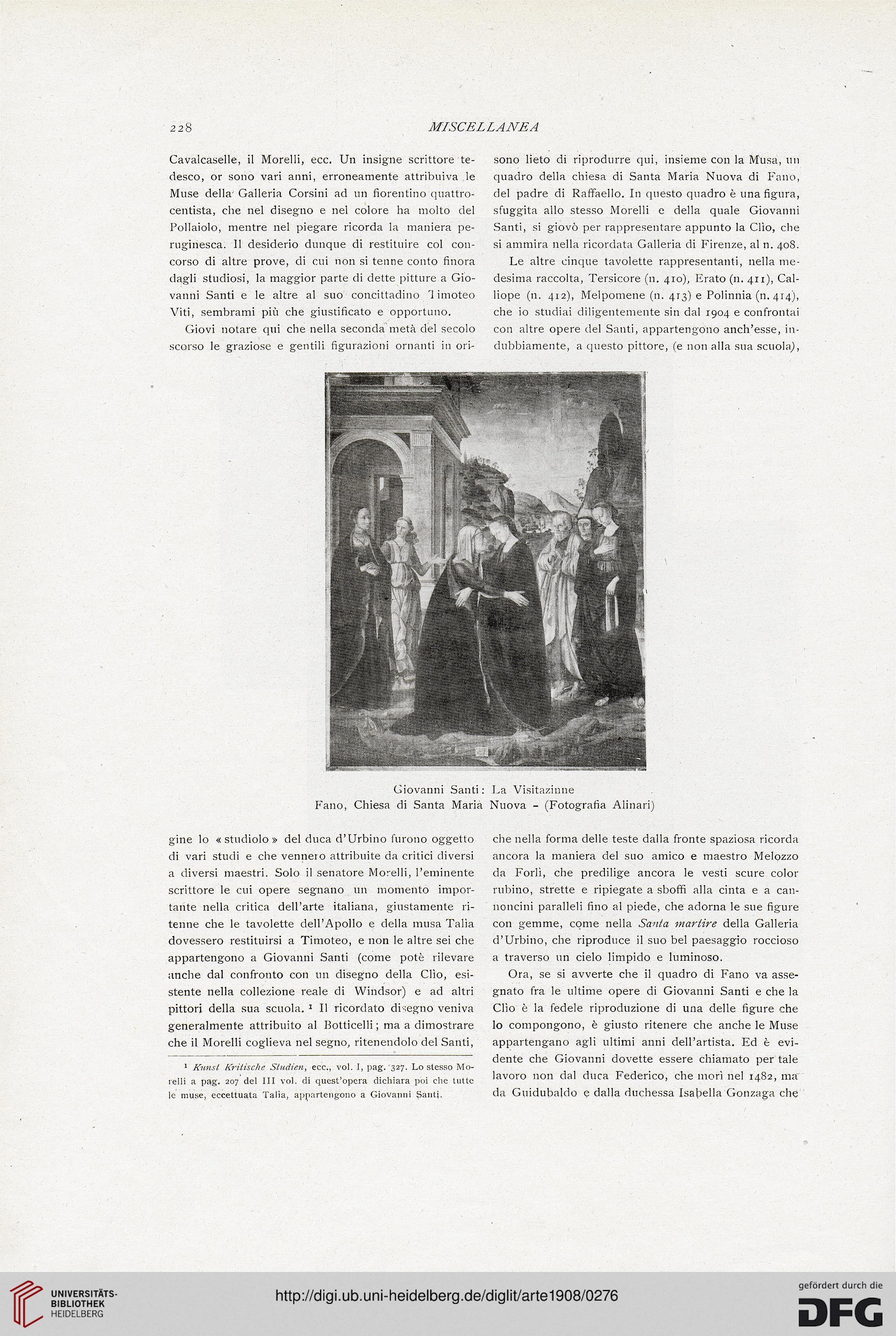

sono lieto di riprodurre qui, insieme con la Musa, un

quadro della chiesa di Santa Maria Nuova di Fano,

del padre di Raffaello. In questo quadro è una figura,

sfuggita allo stesso Morelli e della quale Giovanni

Santi, si giovò per rappresentare appunto la Clio, che

si ammira nella ricordata Galleria di Firenze, al n. 408.

Le altre cinque tavolette rappresentanti, nella me-

desima raccolta, Tersicore (n. 410), Erato (n. 411), Cal-

liope (n. 412), Melpomene (n. 413) e Polinnia (n. 414),

che io studiai diligentemente sin dal 1904 e confrontai

con altre opere del Santi, appartengono anch’esse, in-

dubbiamente, a questo pittore, (e non alla sua scuola),

Giovanni Santi : La Visitazione

Fano, Chiesa di Santa Maria Nuova - (Fotografia Alinari)

gine lo «studiolo» del duca d’Urbino furono oggetto

di vari studi e che vennero attribuite da critici diversi

a diversi maestri. Solo il senatore Morelli, l’eminente

scrittore le cui opere segnano un momento impor-

tante nella critica dell’arte italiana, giustamente ri-

tenne che le tavolette dell’Apollo e della musa Talia

dovessero restituirsi a Timoteo, e non le altre sei che

appartengono a Giovanni Santi (come potè rilevare

anche dal confronto con un disegno della Clio, esi-

stente nella collezione reale di Windsor) e ad altri

pittori della sua scuola. 1 II ricordato disegno veniva

generalmente attribuito al Botticelli ; ma a dimostrare

che il Morelli coglieva nel segno, ritenendolo del Santi,

J Kunst Kritischè Studicn, ecc., voi. I, pag. 327. Lo stesso Mo-

rei 1 i a pag. 207 del III voi. di quest’opera dichiara poi che tutte

le muse, eccettuata Talìa, appartengono a Giovanni Santi.

che nella forma delle teste dalla fronte spaziosa ricorda

ancora la maniera del suo amico e maestro Melozzo

da Forlì, che predilige ancora le vesti scure color

rubino, strette e ripiegate a sboffi alla cinta e a can-

noncini paralleli fino al piede, che adorna le sue figure

con gemme, come nella Santa martire della Galleria

d’Urbino, che riproduce il suo bel paesaggio roccioso

a traverso un cielo limpido e luminoso.

Ora, se si avverte che il quadro di Fano va asse-

gnato fra le ultime opere di Giovanni Santi e che la

Clio è la fedele riproduzione di una delle figure che

lo compongono, è giusto ritenere che anche le Muse

appartengano agli ultimi anni dell’artista. Ed è evi-

dente che Giovanni dovette essere chiamato per tale

lavoro non dal duca Federico, che mori nel 1482, ma

da Guidubaldo e dalla duchessa Isabella Gonzaga che

MISCELLANEA

Cavalcasene, il Morelli, ecc. Un insigne scrittore te-

desco, or sono vari anni, erroneamente attribuiva le

Muse della Galleria Corsini ad un fiorentino quattro-

centista, che nel disegno e nel colore ha molto del

Pollaiolo, mentre nel piegare ricorda la maniera pe-

ruginesca. 11 desiderio dunque di restituire col con-

corso di altre prove, di cui non si tenne conto finora

dagli studiosi, la maggior parte di dette pitture a Gio-

vanni Santi e le altre al suo concittadino 1 imoteo

Viti, sembrami più che giustificato e opportuno.

Giovi notare qui che nella seconda metà del secolo

scorso le graziose e gentili figurazioni ornanti in ori-

sono lieto di riprodurre qui, insieme con la Musa, un

quadro della chiesa di Santa Maria Nuova di Fano,

del padre di Raffaello. In questo quadro è una figura,

sfuggita allo stesso Morelli e della quale Giovanni

Santi, si giovò per rappresentare appunto la Clio, che

si ammira nella ricordata Galleria di Firenze, al n. 408.

Le altre cinque tavolette rappresentanti, nella me-

desima raccolta, Tersicore (n. 410), Erato (n. 411), Cal-

liope (n. 412), Melpomene (n. 413) e Polinnia (n. 414),

che io studiai diligentemente sin dal 1904 e confrontai

con altre opere del Santi, appartengono anch’esse, in-

dubbiamente, a questo pittore, (e non alla sua scuola),

Giovanni Santi : La Visitazione

Fano, Chiesa di Santa Maria Nuova - (Fotografia Alinari)

gine lo «studiolo» del duca d’Urbino furono oggetto

di vari studi e che vennero attribuite da critici diversi

a diversi maestri. Solo il senatore Morelli, l’eminente

scrittore le cui opere segnano un momento impor-

tante nella critica dell’arte italiana, giustamente ri-

tenne che le tavolette dell’Apollo e della musa Talia

dovessero restituirsi a Timoteo, e non le altre sei che

appartengono a Giovanni Santi (come potè rilevare

anche dal confronto con un disegno della Clio, esi-

stente nella collezione reale di Windsor) e ad altri

pittori della sua scuola. 1 II ricordato disegno veniva

generalmente attribuito al Botticelli ; ma a dimostrare

che il Morelli coglieva nel segno, ritenendolo del Santi,

J Kunst Kritischè Studicn, ecc., voi. I, pag. 327. Lo stesso Mo-

rei 1 i a pag. 207 del III voi. di quest’opera dichiara poi che tutte

le muse, eccettuata Talìa, appartengono a Giovanni Santi.

che nella forma delle teste dalla fronte spaziosa ricorda

ancora la maniera del suo amico e maestro Melozzo

da Forlì, che predilige ancora le vesti scure color

rubino, strette e ripiegate a sboffi alla cinta e a can-

noncini paralleli fino al piede, che adorna le sue figure

con gemme, come nella Santa martire della Galleria

d’Urbino, che riproduce il suo bel paesaggio roccioso

a traverso un cielo limpido e luminoso.

Ora, se si avverte che il quadro di Fano va asse-

gnato fra le ultime opere di Giovanni Santi e che la

Clio è la fedele riproduzione di una delle figure che

lo compongono, è giusto ritenere che anche le Muse

appartengano agli ultimi anni dell’artista. Ed è evi-

dente che Giovanni dovette essere chiamato per tale

lavoro non dal duca Federico, che mori nel 1482, ma

da Guidubaldo e dalla duchessa Isabella Gonzaga che