OPERE DEI VASSALLETT1 MARMORARI ROMANI

275

appare ad esempio nelle piccole e curiose teste, simili a quelle che vedremo in seguito, inta-

gliate nell’ovolo di mezzo dei capitelli della terza colonna a sinistra e della settima a destra;

nel qual ultimo caso, secondo il caratteristico frequente motivo medievale, la testa sembra

esser comune a due corpi di quadrupedi che si voltano il dorso.

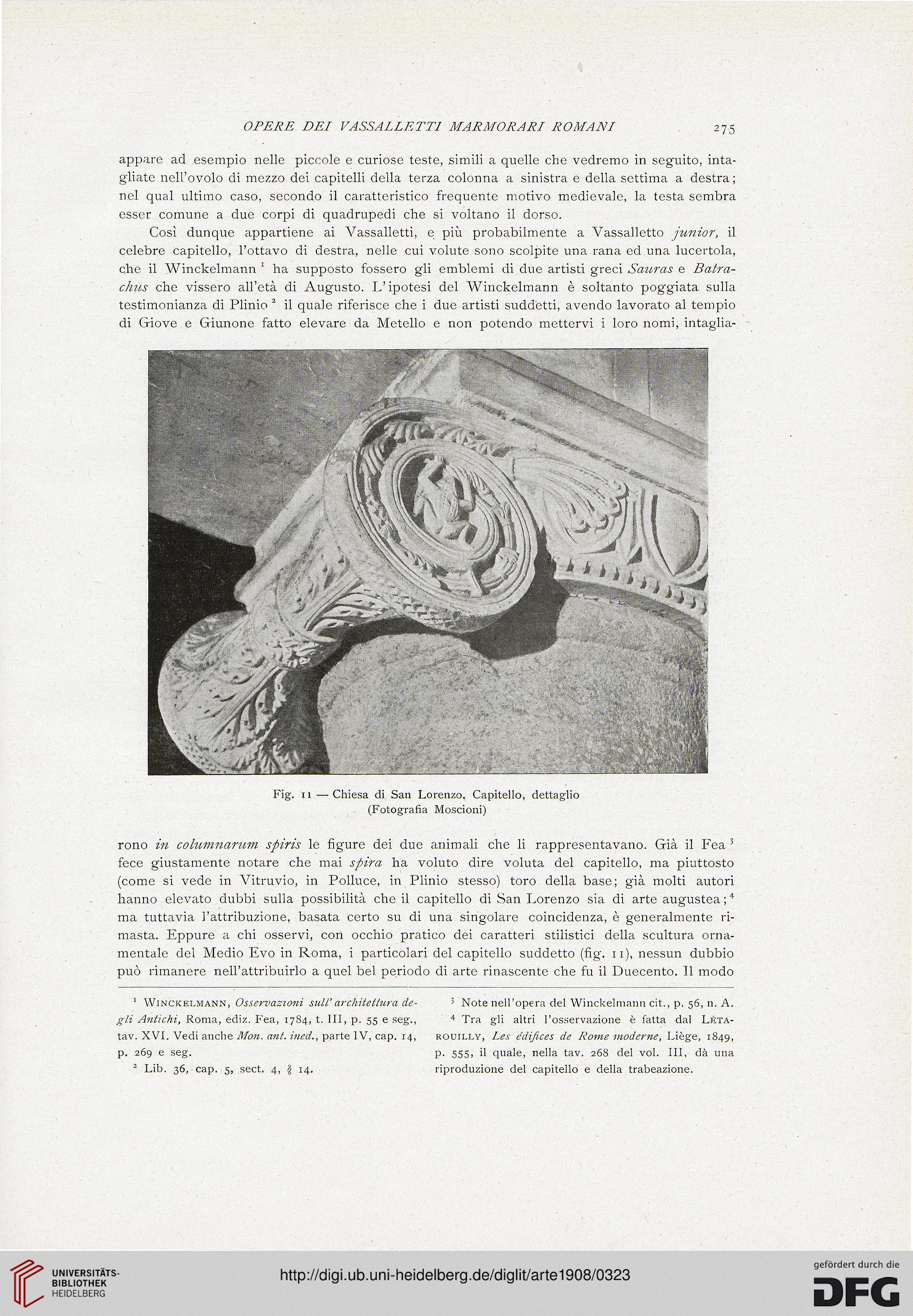

Così dunque appartiene ai Vassalletti, e più probabilmente a Vassalletto junior, il

celebre capitello, l’ottavo di destra, nelle cui volute sono scolpite una rana ed una lucertola,

che il Winckelmann 1 ha supposto fossero gli emblemi di due artisti greci Sauras e Batra-

chus che vissero all’età di Augusto. L’ipotesi del Winckelmann è soltanto poggiata sulla

testimonianza di Plinio 1 2 il quale riferisce che i due artisti suddetti, avendo lavorato al tempio

di Giove e Giunone fatto elevare da Metello e non potendo mettervi i loro nomi, intaglia-

Fig. 11 — Chiesa di San Lorenzo. Capitello, dettaglio

(Fotografia Moscioni)

rono in columnarum spirìs le figure dei due animali che li rappresentavano. Già il Fea 3

fece giustamente notare che mai spira ha voluto dire voluta del capitello, ma piuttosto

(come si vede in Vitruvio, in Polluce, in Plinio stesso) toro della base; già molti autori

hanno elevato dubbi sulla possibilità che il capitello di San Lorenzo sia di arte augustea;4

ma tuttavia l’attribuzione, basata certo su di una singolare coincidenza, è generalmente ri-

masta. Eppure a chi osservi, con occhio pratico dei caratteri stilistici della scultura orna-

mentale del Medio Evo in Roma, i particolari del capitello suddetto (fig. 11), nessun dubbio

può rimanere nell’attribuirlo a quel bel periodo di arte rinascente che fu il Duecento. 11 modo

1 Winckelmann, Osservazioni sull’ architettura de-

gli Antichi, Roma, ediz. Fea, 1784, t. Ili, p. 55 e seg.,

tav. XVI. Vedi anche Mon. ant. ined., parte IV, cap. 14,

p. 269 e seg.

2 Lib. 36, cap. 5, sect. 4, {j 14.

3 Note nell’opera del Winckelmann cit., p. 56, n. A.

4 Tra gli altri l’osservazione è fatta dal Léta-

rouilly, Les édìfices de Rome moderne, Liège, 1849,

p. 555» il quale, nella tav. 268 del voi. Ili, dà una

riproduzione del capitello e della trabeazione.

275

appare ad esempio nelle piccole e curiose teste, simili a quelle che vedremo in seguito, inta-

gliate nell’ovolo di mezzo dei capitelli della terza colonna a sinistra e della settima a destra;

nel qual ultimo caso, secondo il caratteristico frequente motivo medievale, la testa sembra

esser comune a due corpi di quadrupedi che si voltano il dorso.

Così dunque appartiene ai Vassalletti, e più probabilmente a Vassalletto junior, il

celebre capitello, l’ottavo di destra, nelle cui volute sono scolpite una rana ed una lucertola,

che il Winckelmann 1 ha supposto fossero gli emblemi di due artisti greci Sauras e Batra-

chus che vissero all’età di Augusto. L’ipotesi del Winckelmann è soltanto poggiata sulla

testimonianza di Plinio 1 2 il quale riferisce che i due artisti suddetti, avendo lavorato al tempio

di Giove e Giunone fatto elevare da Metello e non potendo mettervi i loro nomi, intaglia-

Fig. 11 — Chiesa di San Lorenzo. Capitello, dettaglio

(Fotografia Moscioni)

rono in columnarum spirìs le figure dei due animali che li rappresentavano. Già il Fea 3

fece giustamente notare che mai spira ha voluto dire voluta del capitello, ma piuttosto

(come si vede in Vitruvio, in Polluce, in Plinio stesso) toro della base; già molti autori

hanno elevato dubbi sulla possibilità che il capitello di San Lorenzo sia di arte augustea;4

ma tuttavia l’attribuzione, basata certo su di una singolare coincidenza, è generalmente ri-

masta. Eppure a chi osservi, con occhio pratico dei caratteri stilistici della scultura orna-

mentale del Medio Evo in Roma, i particolari del capitello suddetto (fig. 11), nessun dubbio

può rimanere nell’attribuirlo a quel bel periodo di arte rinascente che fu il Duecento. 11 modo

1 Winckelmann, Osservazioni sull’ architettura de-

gli Antichi, Roma, ediz. Fea, 1784, t. Ili, p. 55 e seg.,

tav. XVI. Vedi anche Mon. ant. ined., parte IV, cap. 14,

p. 269 e seg.

2 Lib. 36, cap. 5, sect. 4, {j 14.

3 Note nell’opera del Winckelmann cit., p. 56, n. A.

4 Tra gli altri l’osservazione è fatta dal Léta-

rouilly, Les édìfices de Rome moderne, Liège, 1849,

p. 555» il quale, nella tav. 268 del voi. Ili, dà una

riproduzione del capitello e della trabeazione.