ben und Scherbenhanfen zum Dorschein. Einer öavon enthielt die Reste eines

verzierten Gefähes (Abb. 181) unö etwas kalzinierte Knochen; Llmrisse einer

Grube oder Steinsetzungen waren aber nicht zu erkennen, so bleibe es dahin-

gestellt, ob es sich um eine Drandbestattung oder ein Brandopfer handelt.

Der Schlackenring (Abb. 176) bilöet einen Kreis von 9 m Durchmesser,

mit einer 4,82 m breiten Öffnung im Osten (Abb. 176). Jm Querschnitt

(Abb. 177), öer durch 24 Profile untersucht wurde, besteht er aus einem Danö,

das sich auf eine 10 cm hohe, 20 cm breite Kuppe aus Lehm öer Hügelauf-

schüttung so auflegt, dah es oben am stärksten ist — bis zu 20 cm —, nach

beiden Seiten aber sich verdünnenö senkt unö in kurze waagrechte Aus-

läufer endet. Die älnterkante des Scheitels wird durch einen Zacken halbiert.

Dieser Befund bezieht sich besonders auf öie Profile 18, 19 (Abb. 177) unö

21, öie im Block geschnitten wurden, doch kommt auch bei öen andern öie

Wölbung der Auflage über der Lehmkuppe klar zum Ausöruck. Die En-

den des Schlackenrings beiderseits öer älnterbrechung im Osten (Abb. 176)

sinö gleichmähig gerundet, Spuren einer Zerstörung ließen sich nicht feststellen;

es handelt sich alfo um eine Toranlage zum Grabbezirk°.

Der Westteil des Hügels zeigt mehrere Besonderheiten. Der Ring liegt

hier nicht, wie sonst, auf Lehm auf, sonöern auf einer 5—7 cm starken, 4,5.4,5 m

messenden Kieslage, die vermischt ist mit dunklem Lehm, Schlacken, Sanö und

Holzkohle: dies ist öer Aufbereitungsplatz Prof. R. Lais, öer die Freund-

lichkeit hatte, das Material von Schlackenring unö Aufbereitungsplatz zu un-

tersuchen, schreibt hierzu folgendes:

„älntersucht wuröen jeweils 200 § Material vom Ausbereitungsplatz und

vom Schlackenring.

Das Material vom Aufbereitungsplatz zeigt in seiner mineralischen Zu-

sammensetzung die weitgehenöste Äbereinstimmung mit dem öes Schlacken-

ringes. Es handelt sich in beiden Fällen um einen ganz schwach kalkhaltigen

Lehm, dem Ärgesteinsand in geringen und mit steigenöen Korngröhen rasch

abnehmenden Mengen beigemischt ist. Sieht man von den Körnern von über

3 mm Durchmesser ab, so ergibt sich ein fast iöentischer Korngröhenausbau:

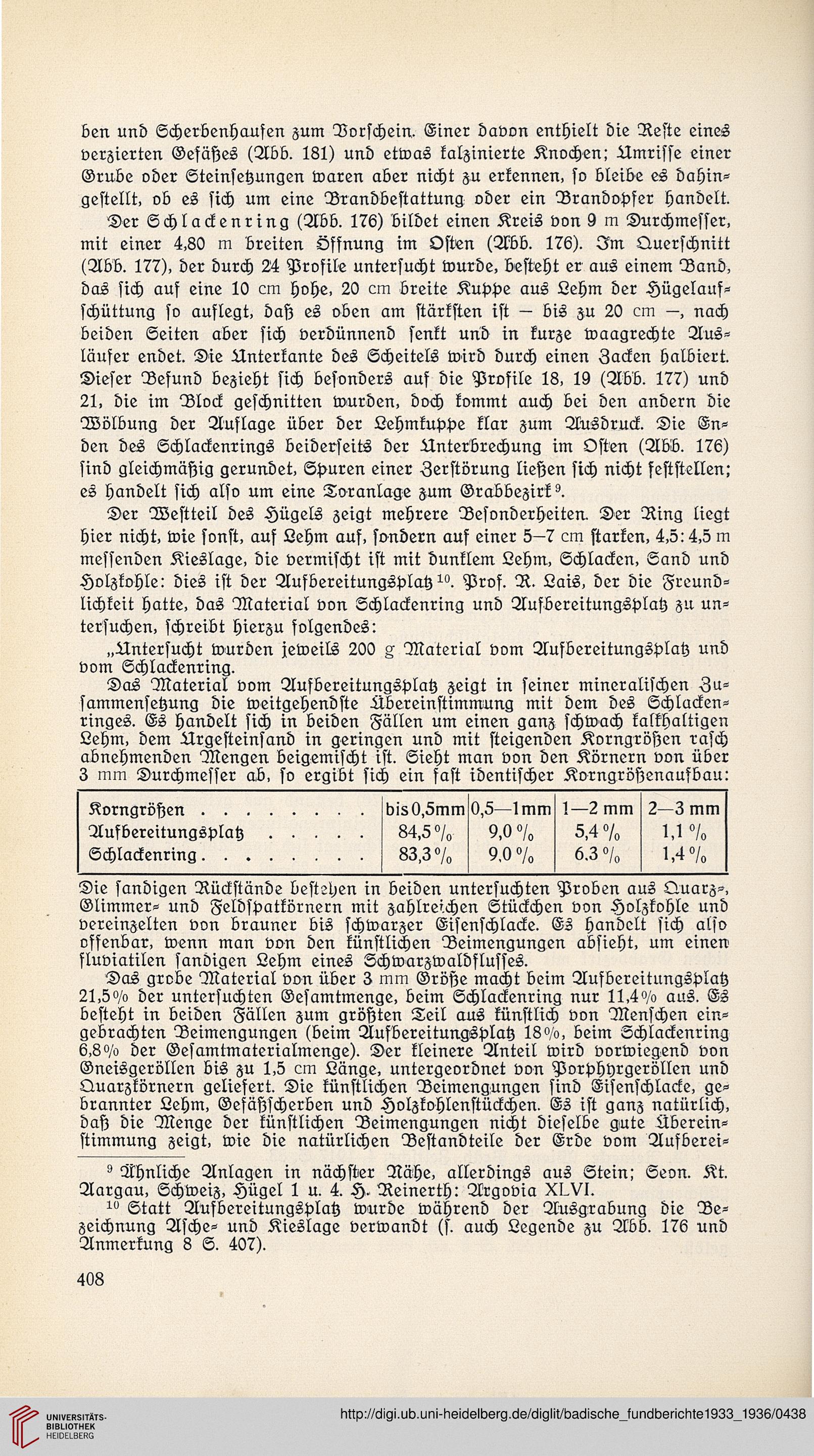

Korngröhen .

bi80,5mm

0,5—1mm

1—2 mm

2—3 mm

Aufbereitungsplatz.

84.5o/o

9,0 °/°

5,4o/o

1.1 0/°

Schlackenring.

83.3o/o

9.0 °/o

6.3 °/o

l.40/0

Die sandigen Rückstände bestehen in beiden untersuchten Proben aus Quarz-,

Glimmer- und Feldspatkörnern mit zahlreichen Stückchen von Holzkohle und

vereinzelten von brauner bis schwarzer Eisenschlacke. Es handelt sich also

osfenbar, wenn man von den künstlichen Beimengungen absieht, um einen

fluviatilen sandigen Lehm eines Schwarzwaldslusses.

Das grobe Material Von über 3 mm Gröhe macht beim Aufbereitungsplah

21,5o/o der untersuchten Gesamtmenge, beim Schlackenring nur 11,4»/o aus. Es

besteht in beiden Fällen zum größten Teil aus künstlich von Menschen ein-

geörachten Deimengungen (beim Aufbereitungsplatz 18°/o, beim Schlackenring

6,8o/o der Gesamtmaterialmenge). Der kleinere Anteil wird vorwiegend von

Gneisgeröllen bis zu 1,5 cm Länge, untergeorönet von Porphyrgeröllen und

Quarzkörnern geliefert. Die künstlichen Deimengungen sinö Eisenschlacke, ge-

brannter Lehm, Gefähscherben unö Holzkohlenstückchen. Es ist ganz natürlich,

dah öie Menge der künstlichen Beimengungen nicht öieselbe gute Äberein-

stimmung zeigt, wie öie natürlichen Destandteile der Erde vom Aufberei-

° Ähnliche Anlagen in nächster Aähe, alleröings aus Stein; Seon. Kt.

Aargau, Schweiz, Hügel 1 u. 4. H. Reinerth: Argovia XÜVI.

Statt Aufbereitungsplatz wuröe während der Ausgrabung die De-

zeichnung Asche- und Kieslage verwandt (s. auch Legende zu Abb. 176 und

Anmerkung 8 S. 407).

408

verzierten Gefähes (Abb. 181) unö etwas kalzinierte Knochen; Llmrisse einer

Grube oder Steinsetzungen waren aber nicht zu erkennen, so bleibe es dahin-

gestellt, ob es sich um eine Drandbestattung oder ein Brandopfer handelt.

Der Schlackenring (Abb. 176) bilöet einen Kreis von 9 m Durchmesser,

mit einer 4,82 m breiten Öffnung im Osten (Abb. 176). Jm Querschnitt

(Abb. 177), öer durch 24 Profile untersucht wurde, besteht er aus einem Danö,

das sich auf eine 10 cm hohe, 20 cm breite Kuppe aus Lehm öer Hügelauf-

schüttung so auflegt, dah es oben am stärksten ist — bis zu 20 cm —, nach

beiden Seiten aber sich verdünnenö senkt unö in kurze waagrechte Aus-

läufer endet. Die älnterkante des Scheitels wird durch einen Zacken halbiert.

Dieser Befund bezieht sich besonders auf öie Profile 18, 19 (Abb. 177) unö

21, öie im Block geschnitten wurden, doch kommt auch bei öen andern öie

Wölbung der Auflage über der Lehmkuppe klar zum Ausöruck. Die En-

den des Schlackenrings beiderseits öer älnterbrechung im Osten (Abb. 176)

sinö gleichmähig gerundet, Spuren einer Zerstörung ließen sich nicht feststellen;

es handelt sich alfo um eine Toranlage zum Grabbezirk°.

Der Westteil des Hügels zeigt mehrere Besonderheiten. Der Ring liegt

hier nicht, wie sonst, auf Lehm auf, sonöern auf einer 5—7 cm starken, 4,5.4,5 m

messenden Kieslage, die vermischt ist mit dunklem Lehm, Schlacken, Sanö und

Holzkohle: dies ist öer Aufbereitungsplatz Prof. R. Lais, öer die Freund-

lichkeit hatte, das Material von Schlackenring unö Aufbereitungsplatz zu un-

tersuchen, schreibt hierzu folgendes:

„älntersucht wuröen jeweils 200 § Material vom Ausbereitungsplatz und

vom Schlackenring.

Das Material vom Aufbereitungsplatz zeigt in seiner mineralischen Zu-

sammensetzung die weitgehenöste Äbereinstimmung mit dem öes Schlacken-

ringes. Es handelt sich in beiden Fällen um einen ganz schwach kalkhaltigen

Lehm, dem Ärgesteinsand in geringen und mit steigenöen Korngröhen rasch

abnehmenden Mengen beigemischt ist. Sieht man von den Körnern von über

3 mm Durchmesser ab, so ergibt sich ein fast iöentischer Korngröhenausbau:

Korngröhen .

bi80,5mm

0,5—1mm

1—2 mm

2—3 mm

Aufbereitungsplatz.

84.5o/o

9,0 °/°

5,4o/o

1.1 0/°

Schlackenring.

83.3o/o

9.0 °/o

6.3 °/o

l.40/0

Die sandigen Rückstände bestehen in beiden untersuchten Proben aus Quarz-,

Glimmer- und Feldspatkörnern mit zahlreichen Stückchen von Holzkohle und

vereinzelten von brauner bis schwarzer Eisenschlacke. Es handelt sich also

osfenbar, wenn man von den künstlichen Beimengungen absieht, um einen

fluviatilen sandigen Lehm eines Schwarzwaldslusses.

Das grobe Material Von über 3 mm Gröhe macht beim Aufbereitungsplah

21,5o/o der untersuchten Gesamtmenge, beim Schlackenring nur 11,4»/o aus. Es

besteht in beiden Fällen zum größten Teil aus künstlich von Menschen ein-

geörachten Deimengungen (beim Aufbereitungsplatz 18°/o, beim Schlackenring

6,8o/o der Gesamtmaterialmenge). Der kleinere Anteil wird vorwiegend von

Gneisgeröllen bis zu 1,5 cm Länge, untergeorönet von Porphyrgeröllen und

Quarzkörnern geliefert. Die künstlichen Deimengungen sinö Eisenschlacke, ge-

brannter Lehm, Gefähscherben unö Holzkohlenstückchen. Es ist ganz natürlich,

dah öie Menge der künstlichen Beimengungen nicht öieselbe gute Äberein-

stimmung zeigt, wie öie natürlichen Destandteile der Erde vom Aufberei-

° Ähnliche Anlagen in nächster Aähe, alleröings aus Stein; Seon. Kt.

Aargau, Schweiz, Hügel 1 u. 4. H. Reinerth: Argovia XÜVI.

Statt Aufbereitungsplatz wuröe während der Ausgrabung die De-

zeichnung Asche- und Kieslage verwandt (s. auch Legende zu Abb. 176 und

Anmerkung 8 S. 407).

408