renaissance. Eine Kanne der Tuchknappe» zu Löwenberg

in Schlesien vom Jaljre (523 dagegen, die bereits ein Bild

Luthers und dessen Wappen tragt, zeigt zwar im großen

Ganzen die Form der Breslauer Kanne, doch bewegt sich

die Ornamentirung noch ganz in gothischeu Motiven. Stehen

dort die heiligen in Renaissancenischen, so erblicken wir hier

dieselben unter zierlichem Fialenwerk. lAbb. 5) Bei beiden

Kannen sehen wir, daß das Hauptgewicht des Schmuckes in

der Gravirung liegt. Die allgemeine Form erscheint um diese

Zeit noch vernachlässigt, wenn auch in den Museen ab und

zu Stücke zu finden sind, die einer gewissen Eleganz nicht

entbehren. Ein originelles Exemplar, das vielleicht noch in das

(5. Jahrhundert gehört, befindet sich im kgl. National-

Museum zu München. Es ist eine Kanne mit langem

gewundenen hals, weitem Bauch und rundem Fuß. Den

Henkel bildet ein drachenartiges Ungethüm mit rückwärts

schauendem Kopf und langem Schweif. Der Deckel wird von

drei krabbenartig gebildeten Delphinen bekrönt. (Abb. 6.)

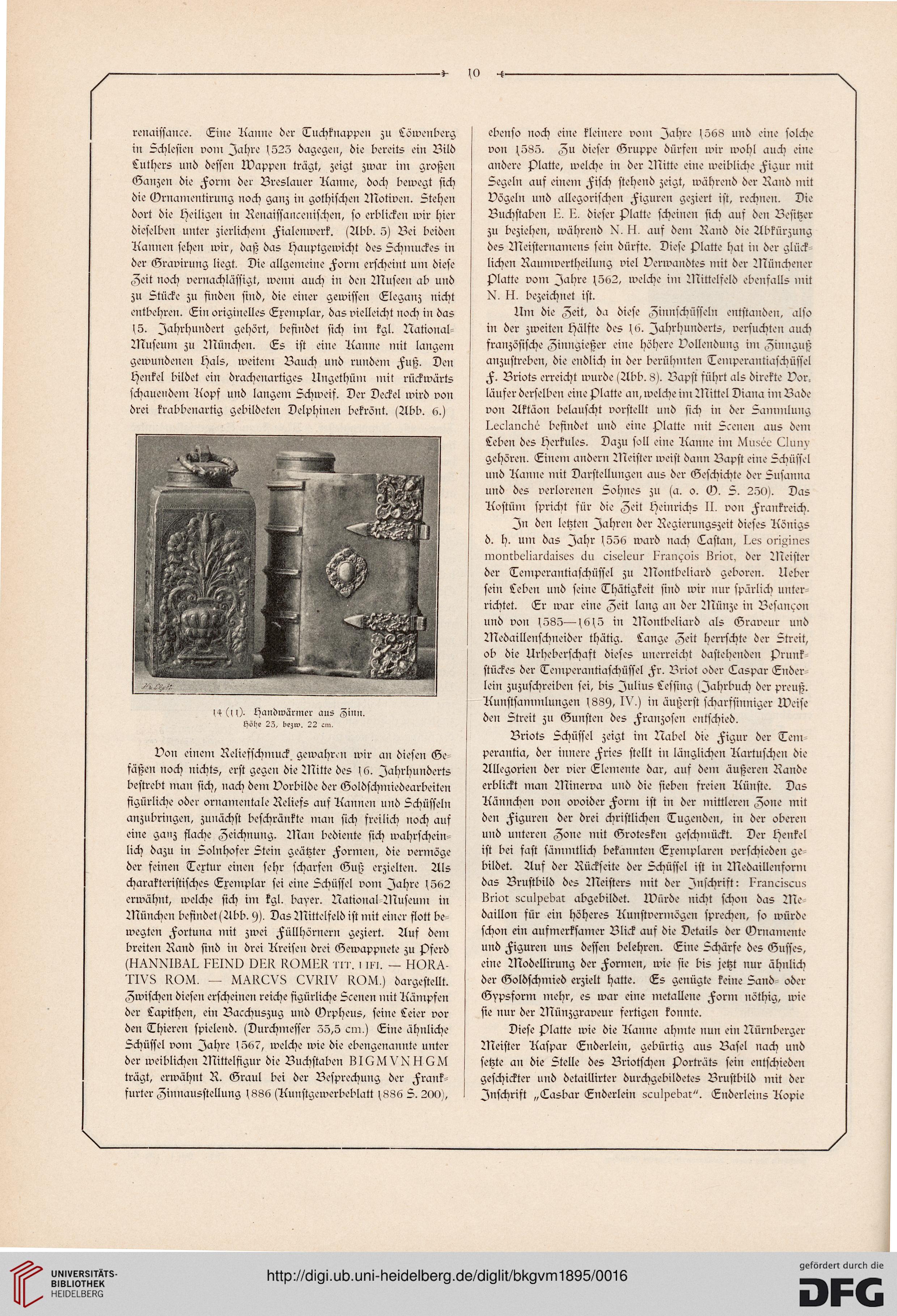

W (u). Bandwürmer aus Zinn.

höbe 23, bezw. 22 cm.

Bon einem Reliefschmuck, gewahren wir an diesen Ge-

fäßen noch nichts, erst gegen die Mitte des 16. Jahrhunderts

bestrebt man sich, nach dem Borbilde der Goldschmiedearbeiten

figürliche oder ornamentale Reliefs auf Kannen und Schüsseln

anzubringen, zunächst beschränkte man sich freilich noch auf

eine ganz flache Zeichnung. Man bediente sich wahrschein-

lich dazu in Solnhofer Stein geätzter Formen, die vermöge

der feinen Textur einen sehr scharfen Guß erzielten. Als

charakteristisches Exemplar sei eine Schüssel vorn Jahre (562

erwähnt, welche sich im kgl. bayer. National Museum in

München befindet (Abb. 9). Das Mittelfeld ist mit einer flott be

wegten Fortuna mit zwei Füllhörnern geziert. Auf dem

breiten Rand sind in drei Kreisen drei Gewappnete zu Pferd

(HANNIBAL FEIND DER RÖMER tit. i ifj. — HORA-

TIVS ROM. — MARC VS CVRIV ROM.) dargestellt.

Zwischen diesen erscheinen reiche figürliche Scenen mit Kämpfen

der Lapithen, ein Bacchuszug und Orpheus, seine Leier vor

den Thieren spielend. (Durchmesser 33,5 cm.) Eine ähnliche

Schüssel vom Zahre (567, welche wie die ebengenannte unter

der weiblichen Mittelfigur die Buchstaben BIGMVNHGM

trägt, erwähnt R. Graul bei der Besprechung der Frank-

furter Zinnausstellung 1886 (Kunstgewerbeblatt (886 5. 200),

ebenso noch eine kleinere vom Jahre (568 und eine solche

von (585. Zu dieser Gruppe dürfen wir wohl auch eine

andere Platte, welche in der Mitte eine weibliche Figur mit

Segeln auf einem Fisch stehend zeigt, während der Rand mit

Bögeln und allegorischen Figuren geziert ist, rechnen. Die

Buchstaben E. E. dieser Platte scheinen sich auf den Besitzer

zu beziehen, während N. H. aus dem Rand die Abkürzung

des Meisternamens sein dürfte. Diese Platte hat in der glück-

lichen Raumvertheilung viel Verwandtes mit der Münchener

Platte vom Zahre (562, welche im Mittelfeld ebenfalls mit

N. H. bezeichnet ist.

Hm die Zeit, da diese Zinnschüsseln entstanden, also

in der zweiten Hälfte des (6. Jahrhunderts, versuchten auch

französische Zinngießer eine höhere Vollendung im Zinnguß

anzustreben, die endlich in der berühmten Temperantiaschüssel

F. Briots erreicht wurde (Abb. 8). Bapst führt als direkte Vor-

läufer derselben eine Platte an, welche im Mittel Diana im Bade

von Aktäon belauscht vorstellt und sich in der Sammlung

Leclanchd befindet und eine Platte mit Scenen aus dem

Leben des Herkules. Dazu soll eine Kanne im Musee Cluny

gehören. Einem andern Meister weist dann Bapst eine Schüssel

und Kanne mit Darstellungen aus der Geschichte der Susanna

und des verlorenen Sohnes zu (a. o. O. S. 250). Das

Kostüm spricht für die Zeit Heinrichs II. von Frankreich.

Zn den letzten Jahren der Regierungszeit dieses Königs

d. h. um das Zahr (556 ward nach Tastan, Ees origines

montbeliardaises du ciseleur Francois Briot, der Meister

der Temperantiaschüssel zu Montbeliard geboren. lieber

sein Leben und seine Thätigkeit sind wir nur spärlich unter

richtet. Er war eine Zeit lang an der Münze in Besancon

und von (585—(6(5 in Montbeliard als Graveur und

Medaillenschneider thätig. Lange Zeit herrschte der Streit,

ob die Urheberschaft dieses unerreicht dastehenden Prunk

stückes der Temperantiaschüssel Fr. Briot oder Taspar Ender

lein zuzuschreiben sei, bis Julius Lessiug (Zahrbuch der preuß.

Kunstsammlungen (889, IV.) in äußerst scharfsinniger Weise

den Streit zu Gunsten des Franzosen entschied.

Briots Schüssel zeigt im Nabel die Figur der Tem

perantia, der innere Fries stellt in länglichen Kartuschen die

Allegorien der vier Elemente dar, auf dem äußeren Rande

erblickt man Minerva und die sieben freien Künste. Das

Kännchen von ovoider Form ist in der mittleren Zone mit

den Figuren der drei christlichen Tugenden, in der oberen

und unteren Zone mit Grotesken geschmückt. Der Henkel

ist bei fast sämmtlich bekannten Exemplaren verschieden ge

bildet. Auf der Rückseite der Schüssel ist in Medaillensorm

das Brustbild des Meisters mit der Zuschrift: FrancNcus

Brior «culpebar abgebildet. Würde nicht schon das Me

daillon für ein höheres Kunstvermögen sprechen, so würde

schon ein aufmerksamer Blick auf die Details der Ornamente

und Figuren uns dessen belehren. Eine Schärfe des Gusses,

eine Modellirung der Formen, wie sie bis jetzt nur ähnlich

der Goldschmied erzielt hatte. Es genügte keine Sand- oder

Gypsform mehr, es war eine metallene Form nöthig, wie

sie nur der Münzgraveur fertigen konnte.

Diese Platte wie die Kanne ahmte nun ein Nürnberger

Meister Kaspar Enderlein, gebürtig aus Basel nach und

setzte an die Stelle des Briotfchen Porträts sein entschieden

geschickter und detaillirter durchgebildetes Brustbild mit der

Zuschrift „Tasbar Enderlein sculpebar". Enderleins Kopie

in Schlesien vom Jaljre (523 dagegen, die bereits ein Bild

Luthers und dessen Wappen tragt, zeigt zwar im großen

Ganzen die Form der Breslauer Kanne, doch bewegt sich

die Ornamentirung noch ganz in gothischeu Motiven. Stehen

dort die heiligen in Renaissancenischen, so erblicken wir hier

dieselben unter zierlichem Fialenwerk. lAbb. 5) Bei beiden

Kannen sehen wir, daß das Hauptgewicht des Schmuckes in

der Gravirung liegt. Die allgemeine Form erscheint um diese

Zeit noch vernachlässigt, wenn auch in den Museen ab und

zu Stücke zu finden sind, die einer gewissen Eleganz nicht

entbehren. Ein originelles Exemplar, das vielleicht noch in das

(5. Jahrhundert gehört, befindet sich im kgl. National-

Museum zu München. Es ist eine Kanne mit langem

gewundenen hals, weitem Bauch und rundem Fuß. Den

Henkel bildet ein drachenartiges Ungethüm mit rückwärts

schauendem Kopf und langem Schweif. Der Deckel wird von

drei krabbenartig gebildeten Delphinen bekrönt. (Abb. 6.)

W (u). Bandwürmer aus Zinn.

höbe 23, bezw. 22 cm.

Bon einem Reliefschmuck, gewahren wir an diesen Ge-

fäßen noch nichts, erst gegen die Mitte des 16. Jahrhunderts

bestrebt man sich, nach dem Borbilde der Goldschmiedearbeiten

figürliche oder ornamentale Reliefs auf Kannen und Schüsseln

anzubringen, zunächst beschränkte man sich freilich noch auf

eine ganz flache Zeichnung. Man bediente sich wahrschein-

lich dazu in Solnhofer Stein geätzter Formen, die vermöge

der feinen Textur einen sehr scharfen Guß erzielten. Als

charakteristisches Exemplar sei eine Schüssel vorn Jahre (562

erwähnt, welche sich im kgl. bayer. National Museum in

München befindet (Abb. 9). Das Mittelfeld ist mit einer flott be

wegten Fortuna mit zwei Füllhörnern geziert. Auf dem

breiten Rand sind in drei Kreisen drei Gewappnete zu Pferd

(HANNIBAL FEIND DER RÖMER tit. i ifj. — HORA-

TIVS ROM. — MARC VS CVRIV ROM.) dargestellt.

Zwischen diesen erscheinen reiche figürliche Scenen mit Kämpfen

der Lapithen, ein Bacchuszug und Orpheus, seine Leier vor

den Thieren spielend. (Durchmesser 33,5 cm.) Eine ähnliche

Schüssel vom Zahre (567, welche wie die ebengenannte unter

der weiblichen Mittelfigur die Buchstaben BIGMVNHGM

trägt, erwähnt R. Graul bei der Besprechung der Frank-

furter Zinnausstellung 1886 (Kunstgewerbeblatt (886 5. 200),

ebenso noch eine kleinere vom Jahre (568 und eine solche

von (585. Zu dieser Gruppe dürfen wir wohl auch eine

andere Platte, welche in der Mitte eine weibliche Figur mit

Segeln auf einem Fisch stehend zeigt, während der Rand mit

Bögeln und allegorischen Figuren geziert ist, rechnen. Die

Buchstaben E. E. dieser Platte scheinen sich auf den Besitzer

zu beziehen, während N. H. aus dem Rand die Abkürzung

des Meisternamens sein dürfte. Diese Platte hat in der glück-

lichen Raumvertheilung viel Verwandtes mit der Münchener

Platte vom Zahre (562, welche im Mittelfeld ebenfalls mit

N. H. bezeichnet ist.

Hm die Zeit, da diese Zinnschüsseln entstanden, also

in der zweiten Hälfte des (6. Jahrhunderts, versuchten auch

französische Zinngießer eine höhere Vollendung im Zinnguß

anzustreben, die endlich in der berühmten Temperantiaschüssel

F. Briots erreicht wurde (Abb. 8). Bapst führt als direkte Vor-

läufer derselben eine Platte an, welche im Mittel Diana im Bade

von Aktäon belauscht vorstellt und sich in der Sammlung

Leclanchd befindet und eine Platte mit Scenen aus dem

Leben des Herkules. Dazu soll eine Kanne im Musee Cluny

gehören. Einem andern Meister weist dann Bapst eine Schüssel

und Kanne mit Darstellungen aus der Geschichte der Susanna

und des verlorenen Sohnes zu (a. o. O. S. 250). Das

Kostüm spricht für die Zeit Heinrichs II. von Frankreich.

Zn den letzten Jahren der Regierungszeit dieses Königs

d. h. um das Zahr (556 ward nach Tastan, Ees origines

montbeliardaises du ciseleur Francois Briot, der Meister

der Temperantiaschüssel zu Montbeliard geboren. lieber

sein Leben und seine Thätigkeit sind wir nur spärlich unter

richtet. Er war eine Zeit lang an der Münze in Besancon

und von (585—(6(5 in Montbeliard als Graveur und

Medaillenschneider thätig. Lange Zeit herrschte der Streit,

ob die Urheberschaft dieses unerreicht dastehenden Prunk

stückes der Temperantiaschüssel Fr. Briot oder Taspar Ender

lein zuzuschreiben sei, bis Julius Lessiug (Zahrbuch der preuß.

Kunstsammlungen (889, IV.) in äußerst scharfsinniger Weise

den Streit zu Gunsten des Franzosen entschied.

Briots Schüssel zeigt im Nabel die Figur der Tem

perantia, der innere Fries stellt in länglichen Kartuschen die

Allegorien der vier Elemente dar, auf dem äußeren Rande

erblickt man Minerva und die sieben freien Künste. Das

Kännchen von ovoider Form ist in der mittleren Zone mit

den Figuren der drei christlichen Tugenden, in der oberen

und unteren Zone mit Grotesken geschmückt. Der Henkel

ist bei fast sämmtlich bekannten Exemplaren verschieden ge

bildet. Auf der Rückseite der Schüssel ist in Medaillensorm

das Brustbild des Meisters mit der Zuschrift: FrancNcus

Brior «culpebar abgebildet. Würde nicht schon das Me

daillon für ein höheres Kunstvermögen sprechen, so würde

schon ein aufmerksamer Blick auf die Details der Ornamente

und Figuren uns dessen belehren. Eine Schärfe des Gusses,

eine Modellirung der Formen, wie sie bis jetzt nur ähnlich

der Goldschmied erzielt hatte. Es genügte keine Sand- oder

Gypsform mehr, es war eine metallene Form nöthig, wie

sie nur der Münzgraveur fertigen konnte.

Diese Platte wie die Kanne ahmte nun ein Nürnberger

Meister Kaspar Enderlein, gebürtig aus Basel nach und

setzte an die Stelle des Briotfchen Porträts sein entschieden

geschickter und detaillirter durchgebildetes Brustbild mit der

Zuschrift „Tasbar Enderlein sculpebar". Enderleins Kopie