8

Momabaur führende Eandstrasie zrvischen den Merersteinen 28,5—28,6 (8 km von 2Nonrabaur encfernc)

den l^im68 kromanu8 durchschneidet, und auf deur phonolickegel des Malberges (erwa 5 Icm von

Monrabaur enrfernr), dem Gaumal des Engersgaues, nach von Lohausen einc germanische wallburg

sich befand, ist es nichr unwahrscheinlich, daß das Lastellum NumbaLense an die Scelle einer ehe-

maligen vorgeschobenen römischen Befestigung crac. Spuren davon sind allerdings bis heuce noch

nichc aufgefunden worden. Humbach ist der alce V7ame der Burg und Scadc Monrabaur, welcher

durch den crierischen Rurfürften Theodorich II. (1212—124-2), Lomes cie V^iclke (das heurige Vleuwied),

in Non8 Tabor umgeanderr wurde. Derselbe verweilce 122Z 1224 im heiligen Eande. Gein

Bruder Georg führte 1218 dem Rönig Andreas II. von Nngarn auf seinem Rreuzzuge (1217 1221)

Hilfsvölker, deren Anführer er war, auf kölnischcn, fricsischen und niederlandischen Schiffen ;u.

Auf diesem Zug hac Andreas das feste Schlosi auf dem Berg Tabor, wenn auch vergeblich,

;u erobern versucht. Aus Palastina zurückgekehrt, benannte Theodorich den das Lastell tragenden

Berg, der nach

Lage und Lorm

(allerdings in ver-

jüngtem Maß-

stab 1760 Lusi

gegen 856) Ähn-

lichkeic mit dem

2Zerge Tabor

hacce, IVlon8 ssa-

bor, welcher

Vlame dann auf

die trierische

Grenzburg gegen

Nassau über-

gmg. GolcheEr-

mnerungen an

die Rreuzzüge

finden sich in

den mittelrheini-

schen Terricoricn

des ehemaligen

Rurfürstenrums

weisen. Leczcerc

auf die Talsohle

mehrcrc. Von

den Rurfürsten

Heinrich II. um

128S, Bohemund

I. um 1286—66,

von Iohann II.

erfahren wir aus

den Urkunden,

daß sie in den

angegebenen

Iahren die Burg

aufs neue be-

festigcen, erwei-

rerten und vcr-

schönercen, ohne

daß wir, mic

einer einzigcn

Ausnahme, im-

stande sind,

deren Tatigkeit

an dem jeyigcn

Bau nachzu-

bestehr darin, daß der von Iohann II. angelegre grosie Brunnen, welcher bis

220 Fuß tief herabging, heute noch vorhanden ist. Die am Schlosse noch

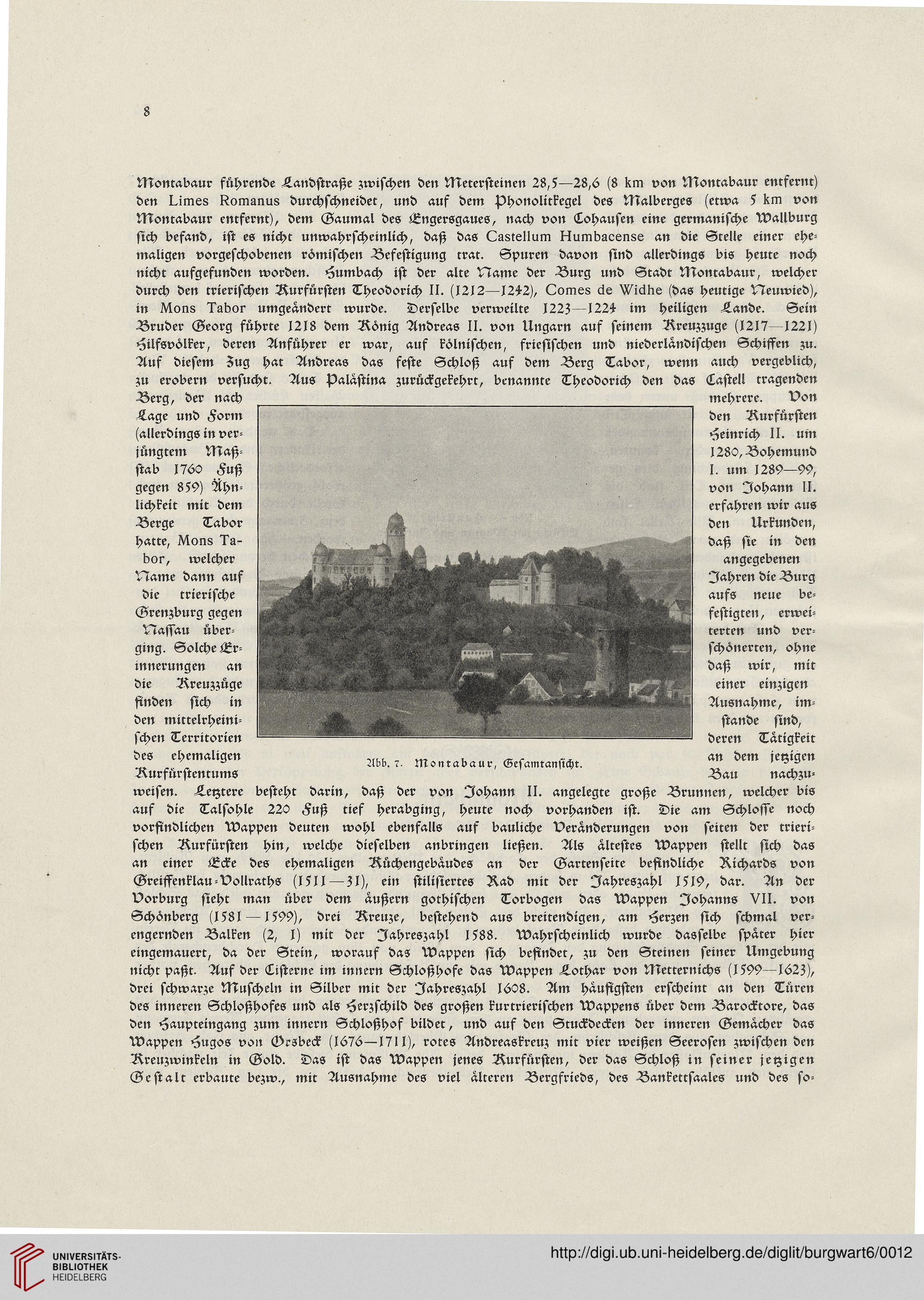

Abb. 7. Monrabaur, Gesamransichr.

vorfindlichen Wappen deuten wohl ebenfalls auf bauliche I6eranderungen von seicen der trieri-

schen Rurfürsten hin, welche dieselben anbringen liesien. Als alrestes wappen stellt sich das

an einer Ecke des ehemaligen Rüchengebaudes an der Garcenseire befindliche Richards von

Greiffenklau-Vollrarhs (1511 — ZI), ein stilisierres Rad mic der Iahreszahl 1516, dar. An dcr

vorburg siehr man über dem ausiern gorhischen Torbogen das Wappen Iohanns VII. von

Schönberg (1581 — 1566), drei Rreuze, beftehcnd aus breitendigen, am Herzen sich schmal ver-

engernden Balken (2, 1) mit der Iahreszahl 1588. Wahrscheinlich wurde dasselbe sparer hier

cingemauert, da der Srein, worauf das wappen sich befinder, zu den Sceinen sciner Umgebung

nichr paßt. Auf der Listerne im innern Schloßhofe das Wappen Lothar von Metternichs (1566—162Z),

drei schwarze Muscheln in Gilber mir der Iahreszahl 1628. Am haufigsten erscheint an den Türen

des inneren Gchloßhofes und als Herzschild des großen kurrrierischen Wappens über dem Barocktore, das

den Haupceingang zuin innern Schloßhof bildet, und auf den Gcuckdecken der inneren Gemacher das

wappen Hugos von Grsbeck (1676—1711), rotes Andreaskreu; mir vier weißen Seerosen zwischen den

Rreuzwinkcln in Gold. Das ist das Wappen jenes Rurfürsten, der das Schlosi in seiner jetzigen

Gcstalt erbauce bezw., mir ?Iusnahme dcs viel alceren Bergfrieds, dcs Bankettsaales und des so-

Momabaur führende Eandstrasie zrvischen den Merersteinen 28,5—28,6 (8 km von 2Nonrabaur encfernc)

den l^im68 kromanu8 durchschneidet, und auf deur phonolickegel des Malberges (erwa 5 Icm von

Monrabaur enrfernr), dem Gaumal des Engersgaues, nach von Lohausen einc germanische wallburg

sich befand, ist es nichr unwahrscheinlich, daß das Lastellum NumbaLense an die Scelle einer ehe-

maligen vorgeschobenen römischen Befestigung crac. Spuren davon sind allerdings bis heuce noch

nichc aufgefunden worden. Humbach ist der alce V7ame der Burg und Scadc Monrabaur, welcher

durch den crierischen Rurfürften Theodorich II. (1212—124-2), Lomes cie V^iclke (das heurige Vleuwied),

in Non8 Tabor umgeanderr wurde. Derselbe verweilce 122Z 1224 im heiligen Eande. Gein

Bruder Georg führte 1218 dem Rönig Andreas II. von Nngarn auf seinem Rreuzzuge (1217 1221)

Hilfsvölker, deren Anführer er war, auf kölnischcn, fricsischen und niederlandischen Schiffen ;u.

Auf diesem Zug hac Andreas das feste Schlosi auf dem Berg Tabor, wenn auch vergeblich,

;u erobern versucht. Aus Palastina zurückgekehrt, benannte Theodorich den das Lastell tragenden

Berg, der nach

Lage und Lorm

(allerdings in ver-

jüngtem Maß-

stab 1760 Lusi

gegen 856) Ähn-

lichkeic mit dem

2Zerge Tabor

hacce, IVlon8 ssa-

bor, welcher

Vlame dann auf

die trierische

Grenzburg gegen

Nassau über-

gmg. GolcheEr-

mnerungen an

die Rreuzzüge

finden sich in

den mittelrheini-

schen Terricoricn

des ehemaligen

Rurfürstenrums

weisen. Leczcerc

auf die Talsohle

mehrcrc. Von

den Rurfürsten

Heinrich II. um

128S, Bohemund

I. um 1286—66,

von Iohann II.

erfahren wir aus

den Urkunden,

daß sie in den

angegebenen

Iahren die Burg

aufs neue be-

festigcen, erwei-

rerten und vcr-

schönercen, ohne

daß wir, mic

einer einzigcn

Ausnahme, im-

stande sind,

deren Tatigkeit

an dem jeyigcn

Bau nachzu-

bestehr darin, daß der von Iohann II. angelegre grosie Brunnen, welcher bis

220 Fuß tief herabging, heute noch vorhanden ist. Die am Schlosse noch

Abb. 7. Monrabaur, Gesamransichr.

vorfindlichen Wappen deuten wohl ebenfalls auf bauliche I6eranderungen von seicen der trieri-

schen Rurfürsten hin, welche dieselben anbringen liesien. Als alrestes wappen stellt sich das

an einer Ecke des ehemaligen Rüchengebaudes an der Garcenseire befindliche Richards von

Greiffenklau-Vollrarhs (1511 — ZI), ein stilisierres Rad mic der Iahreszahl 1516, dar. An dcr

vorburg siehr man über dem ausiern gorhischen Torbogen das Wappen Iohanns VII. von

Schönberg (1581 — 1566), drei Rreuze, beftehcnd aus breitendigen, am Herzen sich schmal ver-

engernden Balken (2, 1) mit der Iahreszahl 1588. Wahrscheinlich wurde dasselbe sparer hier

cingemauert, da der Srein, worauf das wappen sich befinder, zu den Sceinen sciner Umgebung

nichr paßt. Auf der Listerne im innern Schloßhofe das Wappen Lothar von Metternichs (1566—162Z),

drei schwarze Muscheln in Gilber mir der Iahreszahl 1628. Am haufigsten erscheint an den Türen

des inneren Gchloßhofes und als Herzschild des großen kurrrierischen Wappens über dem Barocktore, das

den Haupceingang zuin innern Schloßhof bildet, und auf den Gcuckdecken der inneren Gemacher das

wappen Hugos von Grsbeck (1676—1711), rotes Andreaskreu; mir vier weißen Seerosen zwischen den

Rreuzwinkcln in Gold. Das ist das Wappen jenes Rurfürsten, der das Schlosi in seiner jetzigen

Gcstalt erbauce bezw., mir ?Iusnahme dcs viel alceren Bergfrieds, dcs Bankettsaales und des so-