Für uns Deursche vor aliem har das Poerische und Romantische in der Burg sein Symbol

gefunden. Eine deutsche Landschaft enrbehrr der vollen, harmonischen Abrundung, wenn in ihr

nicht Burgen aufragen. Auf einer wundervollen Schwarzwaldlandschafc von Hans Thoma, dem

echcesten poeten unrer den neueren deutschen Nralern, schreicet ein eisengepanzerrer Ricrer einher,

und bei Dürer, dem größten deurschen Poeren uncer den alten Malern, finden wir unendlich oft die

Rönige" fefilt

sie nicht, und

bedeucungsvoll

ragt sie iin Hin

tergrunde em-

por auf dem

Rupferslich

„Rirrer, Tod

! und Teufel".

2lber in der

darstcllenden

Runst critt das

Symbolische

der Burgen

noch nichc am

deurlichften her-

vor. Der nach-

haltige Genuß

landschafrlicher

Gchönheic ist ja

nicht möglich auf moderncn Reisen. Die -Landschafren in den fremden Eandern müssen von der Seele

des Reisenden abgleiren und können sie kaum nctzcn, wie Wasserrropfen von glarrem Niarmor. Damir

eine Landschafc eine nachhaltige, schöne Wirkung cue auf die Seele des Berrachters, muß in ihr sich

mel>r widerspiegeln als der rein sinnliche, mic den Augen wahrnebmbare Eindruck. Es müssen

Stimmungen der Heimacsliebe, des volksbewußtseins, historische Erinnerungen und dergleichen mic-

schwingen in der Geele. Nnd derartige, symbolische, Wirkungen sind wohl nur darzustellen in den

Bezirken der poesie.

Die ganze Stimmung der demschen Äurgcn umfangc uns denn auch unwillkürlich, wenn wir

in das Her; dcutscher poesie eindringen, in den Bezirk des deucschen volksliedcs und volksmarchens

und derjenigen Dichter, die diesen höchsten Gchöpfungen am nachsten ftehen, der Goerhe, Bürger,

Uhland, Eichendorff, Scorm und Möricke. Aber wenn wir es mir einzelnen Beispielen belegen wollren,

so ware kein Anfang und kein Ende, ein solches Beginnen gliche dem wunsche, ein Meer mir Eimern

auszuschöpfen. Wir denken nur an ein wunderschönes Gedicht von Franz Rugler „Die Rudelsburg":

An der Saale kühlem Strande

Stehcn Lurgen stol; und kühn,

oder an den Anfang eines bekannren Liedes von Leberechr Dreves:

Auf dcn Bergen dic Burgen ...

Es fallc uns nur flüchtig eitt, wie die Soldaten im „Laust" singen von „Burgen mit hohen kUauern

und Zinnen"; in Bürgers Ballade „Enrfüßrung" heißr es: „Du sollst so rief ins Burgverließ" und

in der bcrrchmten Uhland'schen Ballade vom „Blinden Rönig": „Gib, Rauber, aus dem Burgverließ

die Tochcer mir zurück!" Euther, in seinem ßerrlichcn Rampfgesange des protestanrischen Glaubens,

weiß kein schöneres Gleichnis als „ELne feste Burg ist unser Gott ..." Und endlich viel spater könnre

man sich etwa die (freilich künstlerisch nichr gar so ergiebige und wertvolle) Epoche der fünfziger Iaßre

des 19. Iahichundcrts, in der die jungen Malcr und poecen, noch kur; vor dem Einbruch der Eisen-

bahnen, Dampfschiffe und Tunnels, vor Lröhlichkeit die Uiütze in die Luft schleudernd, harmlos neben

den Handwerksburschen durch die deutschen Landschafcen zogen, die Zeit der Robert Reinick, Vcco

Rittcrburgen

als einen be-

deutsamen Hin-

rergrund. Auf

dem einen Hol;

schnirr zur Apo-

kalypse sdem

RampfdesErz-

engels U7ichael

mir dem

Drachen) ragr

in einer lieb-

lichen deucschen

Hügellandschafc

hincer dem

Rirchrurm

eines Gtadt-

chens die Burg

auf; auf der

„Anbecung der

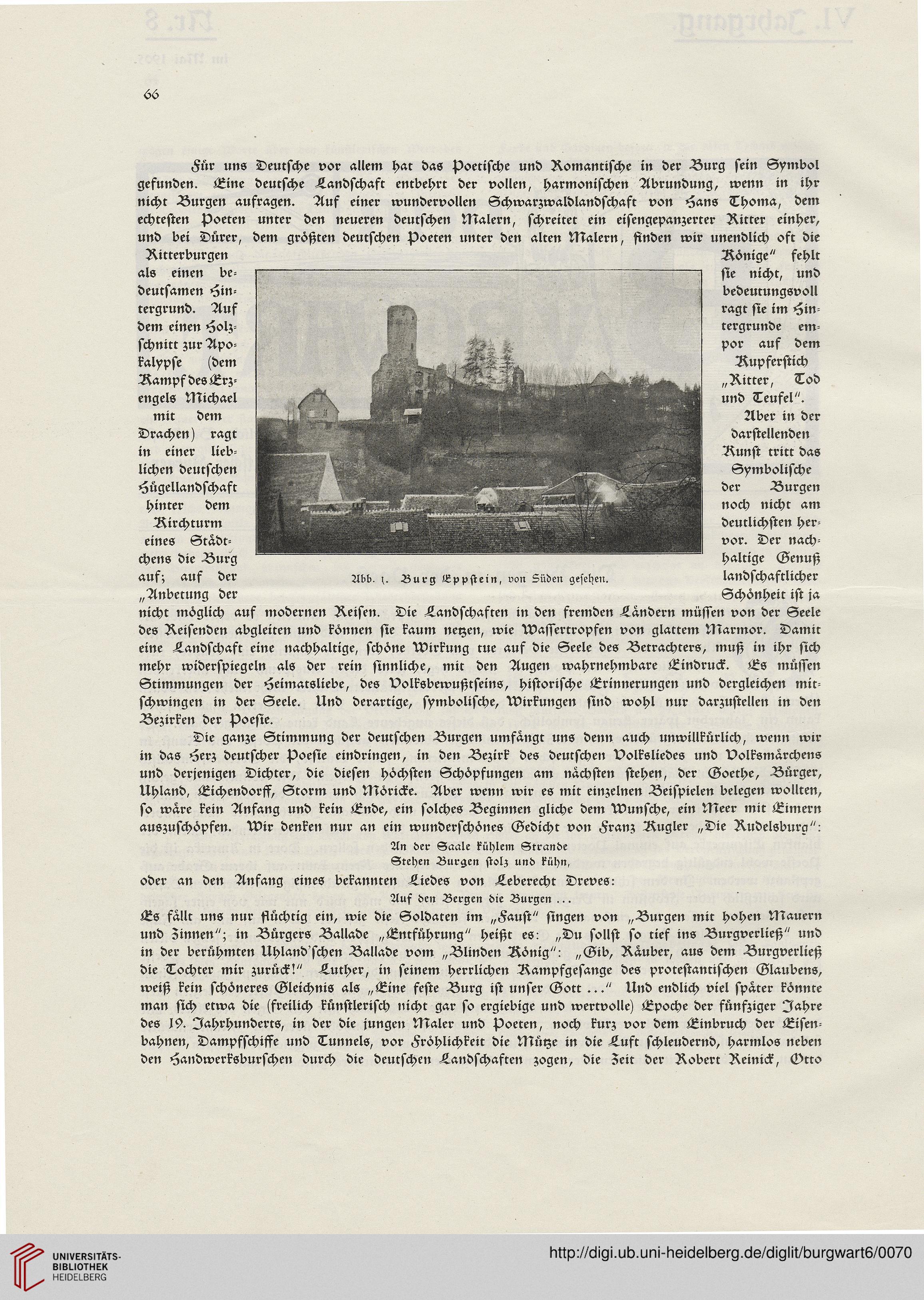

Abb. ;. BurgEppstein, von Süden gesehen.

gefunden. Eine deutsche Landschaft enrbehrr der vollen, harmonischen Abrundung, wenn in ihr

nicht Burgen aufragen. Auf einer wundervollen Schwarzwaldlandschafc von Hans Thoma, dem

echcesten poeten unrer den neueren deutschen Nralern, schreicet ein eisengepanzerrer Ricrer einher,

und bei Dürer, dem größten deurschen Poeren uncer den alten Malern, finden wir unendlich oft die

Rönige" fefilt

sie nicht, und

bedeucungsvoll

ragt sie iin Hin

tergrunde em-

por auf dem

Rupferslich

„Rirrer, Tod

! und Teufel".

2lber in der

darstcllenden

Runst critt das

Symbolische

der Burgen

noch nichc am

deurlichften her-

vor. Der nach-

haltige Genuß

landschafrlicher

Gchönheic ist ja

nicht möglich auf moderncn Reisen. Die -Landschafren in den fremden Eandern müssen von der Seele

des Reisenden abgleiren und können sie kaum nctzcn, wie Wasserrropfen von glarrem Niarmor. Damir

eine Landschafc eine nachhaltige, schöne Wirkung cue auf die Seele des Berrachters, muß in ihr sich

mel>r widerspiegeln als der rein sinnliche, mic den Augen wahrnebmbare Eindruck. Es müssen

Stimmungen der Heimacsliebe, des volksbewußtseins, historische Erinnerungen und dergleichen mic-

schwingen in der Geele. Nnd derartige, symbolische, Wirkungen sind wohl nur darzustellen in den

Bezirken der poesie.

Die ganze Stimmung der demschen Äurgcn umfangc uns denn auch unwillkürlich, wenn wir

in das Her; dcutscher poesie eindringen, in den Bezirk des deucschen volksliedcs und volksmarchens

und derjenigen Dichter, die diesen höchsten Gchöpfungen am nachsten ftehen, der Goerhe, Bürger,

Uhland, Eichendorff, Scorm und Möricke. Aber wenn wir es mir einzelnen Beispielen belegen wollren,

so ware kein Anfang und kein Ende, ein solches Beginnen gliche dem wunsche, ein Meer mir Eimern

auszuschöpfen. Wir denken nur an ein wunderschönes Gedicht von Franz Rugler „Die Rudelsburg":

An der Saale kühlem Strande

Stehcn Lurgen stol; und kühn,

oder an den Anfang eines bekannren Liedes von Leberechr Dreves:

Auf dcn Bergen dic Burgen ...

Es fallc uns nur flüchtig eitt, wie die Soldaten im „Laust" singen von „Burgen mit hohen kUauern

und Zinnen"; in Bürgers Ballade „Enrfüßrung" heißr es: „Du sollst so rief ins Burgverließ" und

in der bcrrchmten Uhland'schen Ballade vom „Blinden Rönig": „Gib, Rauber, aus dem Burgverließ

die Tochcer mir zurück!" Euther, in seinem ßerrlichcn Rampfgesange des protestanrischen Glaubens,

weiß kein schöneres Gleichnis als „ELne feste Burg ist unser Gott ..." Und endlich viel spater könnre

man sich etwa die (freilich künstlerisch nichr gar so ergiebige und wertvolle) Epoche der fünfziger Iaßre

des 19. Iahichundcrts, in der die jungen Malcr und poecen, noch kur; vor dem Einbruch der Eisen-

bahnen, Dampfschiffe und Tunnels, vor Lröhlichkeit die Uiütze in die Luft schleudernd, harmlos neben

den Handwerksburschen durch die deutschen Landschafcen zogen, die Zeit der Robert Reinick, Vcco

Rittcrburgen

als einen be-

deutsamen Hin-

rergrund. Auf

dem einen Hol;

schnirr zur Apo-

kalypse sdem

RampfdesErz-

engels U7ichael

mir dem

Drachen) ragr

in einer lieb-

lichen deucschen

Hügellandschafc

hincer dem

Rirchrurm

eines Gtadt-

chens die Burg

auf; auf der

„Anbecung der

Abb. ;. BurgEppstein, von Süden gesehen.