68

spezifisch deucscher Poefte cinzu-

kleideu, und wir können uns gar

wofil eine wundcrsaine deutsche

Poesie vorsteUen, die das werkel-

ragsdasein dcr Deutscben roman-

tisch, man inöchte sagen: inarchcn-

haft ;u vcrklaren wüßte. Das

deucsche Marchen und das deutsche

Dolkslied empfindec die Schniicde,

Baucrn, Schuster, Schneider und

Muller wahrlich nicht als un-

poccisch, und auf diescn Bahnen

könnce uns cine gan; neue,

heiinlich echte, deutsche Poesie

wcrden. Aber auch diese ino-

dcrne Dichcung „Hertha Xnland"

hac iin Hintergrunde die auf

ciner der Vorhöhen dcs Gebirges

gelegenc Ruine Harrenburg.

Die Äurgen sind für den deutschen Dichter inehr als ein poetischer Begriff. Sie sind für sic,

auch wenn sie in einer nüchternen, von der ritrerlichen, gebundencn Gchönheit des Miccelalters ver-

laffenen Epoche leben, etwas wie eine Wirklichkeit durch einen tiefen, rein gedanklichcn, synibolischen

susaininenhang. Denn der deutsche Bürger, anders wie der französische etwa, stellt sich nicht in eincn

grundsatzlichen Gegensatz zu den Rittern seincr Nation, und „bürgerlich" bedeutec für ihn keinen

kulcurellcn und Rassengegensatz zu „adlig". Das

deursche Bürgertum, in froininer, rreuer Gebun-

denheir, schiniegt sich lieber an seinen Adel an

und wohnc am sicherstcn und schönsten: wie eine

Schwalbe ihr Neft an den Torweg einer Burg

anklebt. Diese unverrückbare, schöne und edle

Richrung dcs deucschen Geistcs gibt den Burgcn

den tiefcn, symbolischen Gehalt.

Go kann inan die Burgen wahrlich an-

sehen als Gyinbole des eigentlichstcn, poerischen

Geistcs, und sie ragen hoch einpor über die nützlich

nüchterne Erwerbsgier unserer Epoche. Diese

Ideallosigkeic des Zeiraltcrs empfand auch der

amerikanische Prasidenc Rosevelt, der ja den

„Rauhcn Reitern" angehörte und dort ;u

der angeborenen vornehmheit seiner gewisser-

maßen edelmaniiischen ?ibslammung — als Goldac

ritterliche Begriffe vom Leben übernommen hat,

und er sprach mit kaum verhaltenem Zorn dem

volke ein langes Leben ab, das den Zweck des

Daseins in der Gewinnung großer vermögen

sehe und nichcs wissen wolle von dem Vorrang

soldatischer Eigenschafren und von Schwertcrklang

und Gefahren. Auf diese ausgepragt ritterliche

Welcanschauung ist auch gewiß des prasidenten

bewundernde Zuneigung ;u unserem Raiser

;urück;uführen, dem die »Zachwclc wohl den

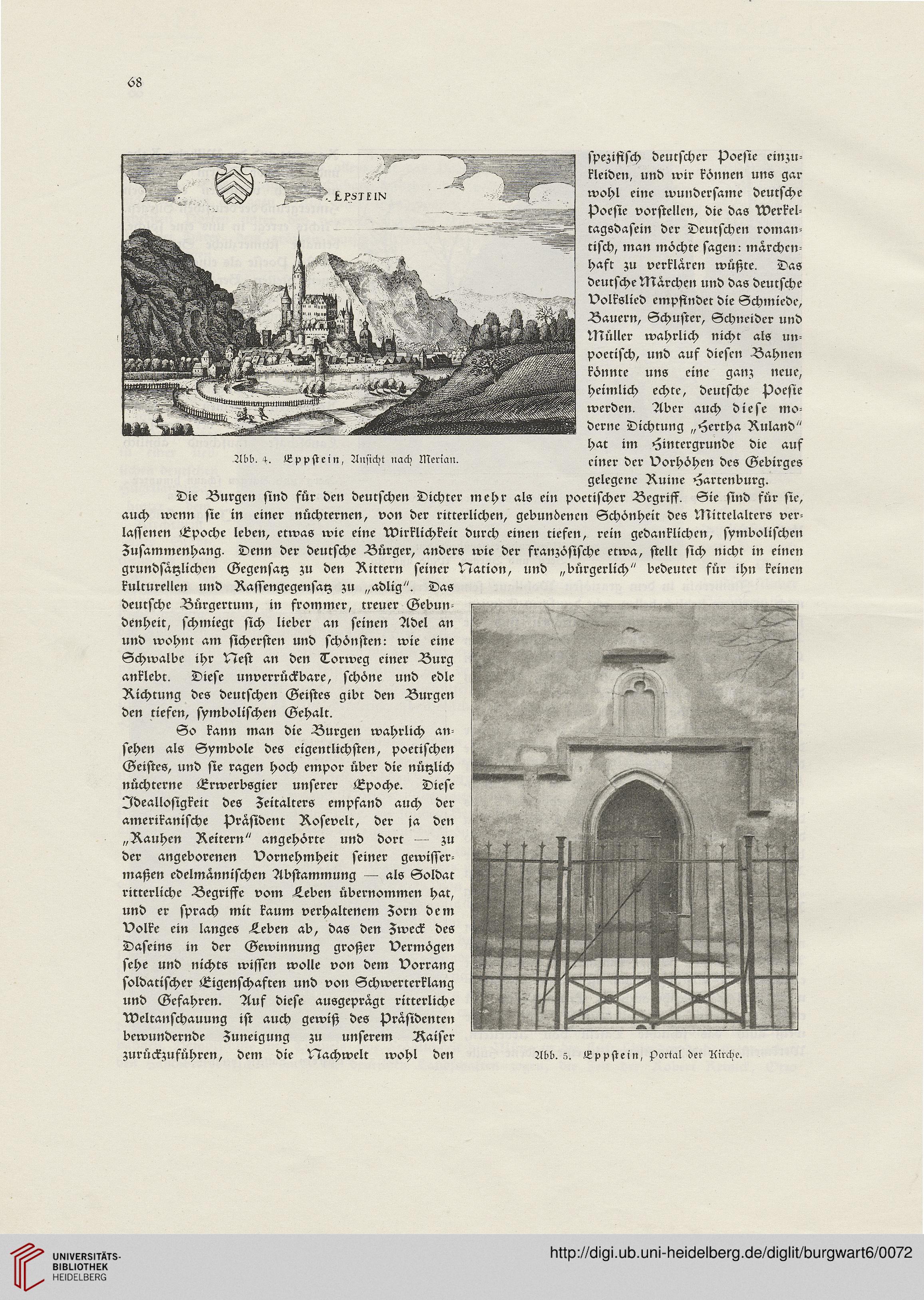

Abb. -i. Eppstein, Ansicht nach Nerian.

Abb. s. Eppstein, portal der Airche.

spezifisch deucscher Poefte cinzu-

kleideu, und wir können uns gar

wofil eine wundcrsaine deutsche

Poesie vorsteUen, die das werkel-

ragsdasein dcr Deutscben roman-

tisch, man inöchte sagen: inarchcn-

haft ;u vcrklaren wüßte. Das

deucsche Marchen und das deutsche

Dolkslied empfindec die Schniicde,

Baucrn, Schuster, Schneider und

Muller wahrlich nicht als un-

poccisch, und auf diescn Bahnen

könnce uns cine gan; neue,

heiinlich echte, deutsche Poesie

wcrden. Aber auch diese ino-

dcrne Dichcung „Hertha Xnland"

hac iin Hintergrunde die auf

ciner der Vorhöhen dcs Gebirges

gelegenc Ruine Harrenburg.

Die Äurgen sind für den deutschen Dichter inehr als ein poetischer Begriff. Sie sind für sic,

auch wenn sie in einer nüchternen, von der ritrerlichen, gebundencn Gchönheit des Miccelalters ver-

laffenen Epoche leben, etwas wie eine Wirklichkeit durch einen tiefen, rein gedanklichcn, synibolischen

susaininenhang. Denn der deutsche Bürger, anders wie der französische etwa, stellt sich nicht in eincn

grundsatzlichen Gegensatz zu den Rittern seincr Nation, und „bürgerlich" bedeutec für ihn keinen

kulcurellcn und Rassengegensatz zu „adlig". Das

deursche Bürgertum, in froininer, rreuer Gebun-

denheir, schiniegt sich lieber an seinen Adel an

und wohnc am sicherstcn und schönsten: wie eine

Schwalbe ihr Neft an den Torweg einer Burg

anklebt. Diese unverrückbare, schöne und edle

Richrung dcs deucschen Geistcs gibt den Burgcn

den tiefcn, symbolischen Gehalt.

Go kann inan die Burgen wahrlich an-

sehen als Gyinbole des eigentlichstcn, poerischen

Geistcs, und sie ragen hoch einpor über die nützlich

nüchterne Erwerbsgier unserer Epoche. Diese

Ideallosigkeic des Zeiraltcrs empfand auch der

amerikanische Prasidenc Rosevelt, der ja den

„Rauhcn Reitern" angehörte und dort ;u

der angeborenen vornehmheit seiner gewisser-

maßen edelmaniiischen ?ibslammung — als Goldac

ritterliche Begriffe vom Leben übernommen hat,

und er sprach mit kaum verhaltenem Zorn dem

volke ein langes Leben ab, das den Zweck des

Daseins in der Gewinnung großer vermögen

sehe und nichcs wissen wolle von dem Vorrang

soldatischer Eigenschafren und von Schwertcrklang

und Gefahren. Auf diese ausgepragt ritterliche

Welcanschauung ist auch gewiß des prasidenten

bewundernde Zuneigung ;u unserem Raiser

;urück;uführen, dem die »Zachwclc wohl den

Abb. -i. Eppstein, Ansicht nach Nerian.

Abb. s. Eppstein, portal der Airche.