54

KUNSTGESCHICHTLICHE EINLEITUNG

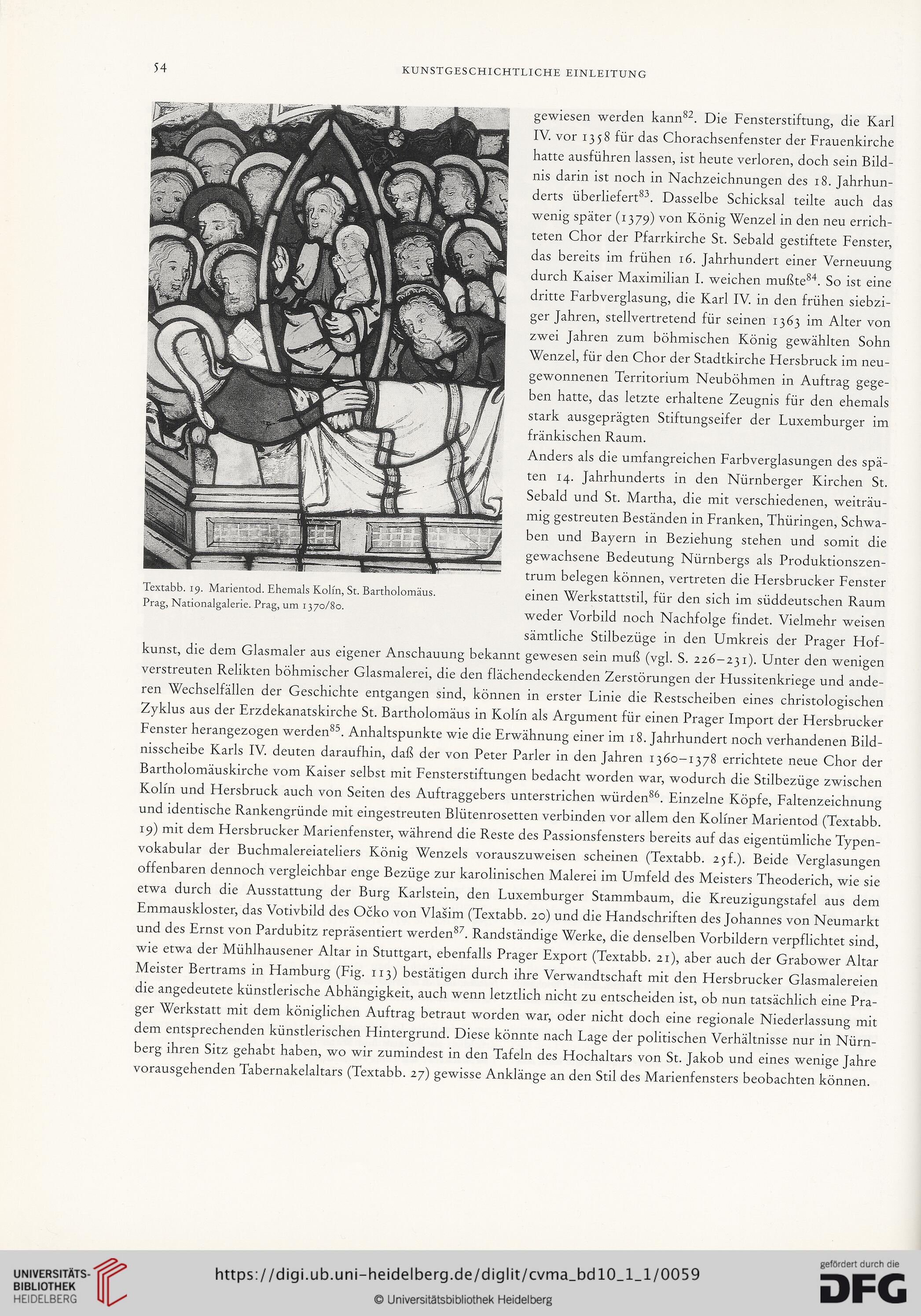

Textabb. 19. Marientod. Ehemals Kolm, St. Bartholomäus.

Prag, Nationalgalerie. Prag, um 1370/80.

gewiesen werden kann82. Die Fensterstiftung, die Karl

IV. vor 1358 für das Chorachsenfenster der Frauenkirche

hatte ausführen lassen, ist heute verloren, doch sein Bild-

nis darin ist noch in Nachzeichnungen des 18. Jahrhun-

derts überliefert83. Dasselbe Schicksal teilte auch das

wenig später (1379) von König Wenzel in den neu errich-

teten Chor der Pfarrkirche St. Sebald gestiftete Fenster,

das bereits im frühen 16. Jahrhundert einer Verneuung

durch Kaiser Maximilian I. weichen mußte84. So ist eine

dritte Farbverglasung, die Karl IV. in den frühen siebzi-

ger Jahren, stellvertretend für seinen 1363 im Alter von

zwei Jahren zum böhmischen König gewählten Sohn

Wenzel, für den Chor der Stadtkirche Hersbruck im neu-

gewonnenen Territorium Neuböhmen in Auftrag gege-

ben hatte, das letzte erhaltene Zeugnis für den ehemals

stark ausgeprägten Stiftungseifer der Luxemburger im

fränkischen Raum.

Anders als die umfangreichen Farbverglasungen des spä-

ten 14. Jahrhunderts in den Nürnberger Kirchen St.

Sebald und St. Martha, die mit verschiedenen, weiträu-

mig gestreuten Beständen in Franken, Thüringen, Schwa-

ben und Bayern in Beziehung stehen und somit die

gewachsene Bedeutung Nürnbergs als Produktionszen-

trum belegen können, vertreten die Hersbrucker Fenster

einen Werkstattstil, für den sich im süddeutschen Raum

weder Vorbild noch Nachfolge findet. Vielmehr weisen

sämtliche Stilbezüge in den Umkreis der Prager Hof-

kunst, die dem Glasmaler aus eigener Anschauung bekannt gewesen sein muß (vgl. S. 226-231). Unter den wenigen

verstreuten Relikten böhmischer Glasmalerei, die den flächendeckenden Zerstörungen der Hussitenkriege und ande-

ren Wechselfällen der Geschichte entgangen sind, können in erster Linie die Restscheiben eines christologischen

Zyklus aus der Erzdekanatskirche St. Bartholomäus in Kolm als Argument für einen Prager Import der Hersbrucker

Fenster herangezogen werden85. Anhaltspunkte wie die Erwähnung einer im 18. Jahrhundert noch verhandenen Bild-

nisscheibe Karls IV. deuten daraufhin, daß der von Peter Parier in den Jahren 1360-1378 errichtete neue Chor der

Bartholomäuskirche vom Kaiser selbst mit Fensterstiftungen bedacht worden war, wodurch die Stilbezüge zwischen

Kolm und Hersbruck auch von Seiten des Auftraggebers unterstrichen würden86. Einzelne Köpfe, Faltenzeichnung

und identische Rankengründe mit eingestreuten Blütenrosetten verbinden vor allem den Koliner Marientod (Textabb.

19) mit dem Hersbrucker Marienfenster, während die Reste des Passionsfensters bereits auf das eigentümliche Typen-

vokabular der Buchmalereiateliers König Wenzels vorauszuweisen scheinen (Textabb. 25E). Beide Verglasungen

offenbaren dennoch vergleichbar enge Bezüge zur karolinischen Malerei im Umfeld des Meisters Theoderich, wie sie

etwa durch die Ausstattung der Burg Karlstein, den Luxemburger Stammbaum, die Kreuzigungstafel aus dem

Emmauskloster, das Votivbild des Ocko von Vlasim (Textabb. 20) und die Handschriften des Johannes von Neumarkt

und des Ernst von Pardubitz repräsentiert werden87. Randständige Werke, die denselben Vorbildern verpflichtet sind,

wie etwa der Mühlhausener Altar in Stuttgart, ebenfalls Prager Export (Textabb. 21), aber auch der Grabower Altar

Meister Bertrams in Hamburg (Fig. 113) bestätigen durch ihre Verwandtschaft mit den Hersbrucker Glasmalereien

die angedeutete künstlerische Abhängigkeit, auch wenn letztlich nicht zu entscheiden ist, ob nun tatsächlich eine Pra-

ger Werkstatt mit dem königlichen Auftrag betraut worden war, oder nicht doch eine regionale Niederlassung mit

dem entsprechenden künstlerischen Hintergrund. Diese könnte nach Lage der politischen Verhältnisse nur in Nürn-

berg ihren Sitz gehabt haben, wo wir zumindest in den Tafeln des Hochaltars von St. Jakob und eines wenige Jahre

vorausgehenden Tabernakelaltars (Textabb. 27) gewisse Anklänge an den Stil des Marienfensters beobachten können.

KUNSTGESCHICHTLICHE EINLEITUNG

Textabb. 19. Marientod. Ehemals Kolm, St. Bartholomäus.

Prag, Nationalgalerie. Prag, um 1370/80.

gewiesen werden kann82. Die Fensterstiftung, die Karl

IV. vor 1358 für das Chorachsenfenster der Frauenkirche

hatte ausführen lassen, ist heute verloren, doch sein Bild-

nis darin ist noch in Nachzeichnungen des 18. Jahrhun-

derts überliefert83. Dasselbe Schicksal teilte auch das

wenig später (1379) von König Wenzel in den neu errich-

teten Chor der Pfarrkirche St. Sebald gestiftete Fenster,

das bereits im frühen 16. Jahrhundert einer Verneuung

durch Kaiser Maximilian I. weichen mußte84. So ist eine

dritte Farbverglasung, die Karl IV. in den frühen siebzi-

ger Jahren, stellvertretend für seinen 1363 im Alter von

zwei Jahren zum böhmischen König gewählten Sohn

Wenzel, für den Chor der Stadtkirche Hersbruck im neu-

gewonnenen Territorium Neuböhmen in Auftrag gege-

ben hatte, das letzte erhaltene Zeugnis für den ehemals

stark ausgeprägten Stiftungseifer der Luxemburger im

fränkischen Raum.

Anders als die umfangreichen Farbverglasungen des spä-

ten 14. Jahrhunderts in den Nürnberger Kirchen St.

Sebald und St. Martha, die mit verschiedenen, weiträu-

mig gestreuten Beständen in Franken, Thüringen, Schwa-

ben und Bayern in Beziehung stehen und somit die

gewachsene Bedeutung Nürnbergs als Produktionszen-

trum belegen können, vertreten die Hersbrucker Fenster

einen Werkstattstil, für den sich im süddeutschen Raum

weder Vorbild noch Nachfolge findet. Vielmehr weisen

sämtliche Stilbezüge in den Umkreis der Prager Hof-

kunst, die dem Glasmaler aus eigener Anschauung bekannt gewesen sein muß (vgl. S. 226-231). Unter den wenigen

verstreuten Relikten böhmischer Glasmalerei, die den flächendeckenden Zerstörungen der Hussitenkriege und ande-

ren Wechselfällen der Geschichte entgangen sind, können in erster Linie die Restscheiben eines christologischen

Zyklus aus der Erzdekanatskirche St. Bartholomäus in Kolm als Argument für einen Prager Import der Hersbrucker

Fenster herangezogen werden85. Anhaltspunkte wie die Erwähnung einer im 18. Jahrhundert noch verhandenen Bild-

nisscheibe Karls IV. deuten daraufhin, daß der von Peter Parier in den Jahren 1360-1378 errichtete neue Chor der

Bartholomäuskirche vom Kaiser selbst mit Fensterstiftungen bedacht worden war, wodurch die Stilbezüge zwischen

Kolm und Hersbruck auch von Seiten des Auftraggebers unterstrichen würden86. Einzelne Köpfe, Faltenzeichnung

und identische Rankengründe mit eingestreuten Blütenrosetten verbinden vor allem den Koliner Marientod (Textabb.

19) mit dem Hersbrucker Marienfenster, während die Reste des Passionsfensters bereits auf das eigentümliche Typen-

vokabular der Buchmalereiateliers König Wenzels vorauszuweisen scheinen (Textabb. 25E). Beide Verglasungen

offenbaren dennoch vergleichbar enge Bezüge zur karolinischen Malerei im Umfeld des Meisters Theoderich, wie sie

etwa durch die Ausstattung der Burg Karlstein, den Luxemburger Stammbaum, die Kreuzigungstafel aus dem

Emmauskloster, das Votivbild des Ocko von Vlasim (Textabb. 20) und die Handschriften des Johannes von Neumarkt

und des Ernst von Pardubitz repräsentiert werden87. Randständige Werke, die denselben Vorbildern verpflichtet sind,

wie etwa der Mühlhausener Altar in Stuttgart, ebenfalls Prager Export (Textabb. 21), aber auch der Grabower Altar

Meister Bertrams in Hamburg (Fig. 113) bestätigen durch ihre Verwandtschaft mit den Hersbrucker Glasmalereien

die angedeutete künstlerische Abhängigkeit, auch wenn letztlich nicht zu entscheiden ist, ob nun tatsächlich eine Pra-

ger Werkstatt mit dem königlichen Auftrag betraut worden war, oder nicht doch eine regionale Niederlassung mit

dem entsprechenden künstlerischen Hintergrund. Diese könnte nach Lage der politischen Verhältnisse nur in Nürn-

berg ihren Sitz gehabt haben, wo wir zumindest in den Tafeln des Hochaltars von St. Jakob und eines wenige Jahre

vorausgehenden Tabernakelaltars (Textabb. 27) gewisse Anklänge an den Stil des Marienfensters beobachten können.