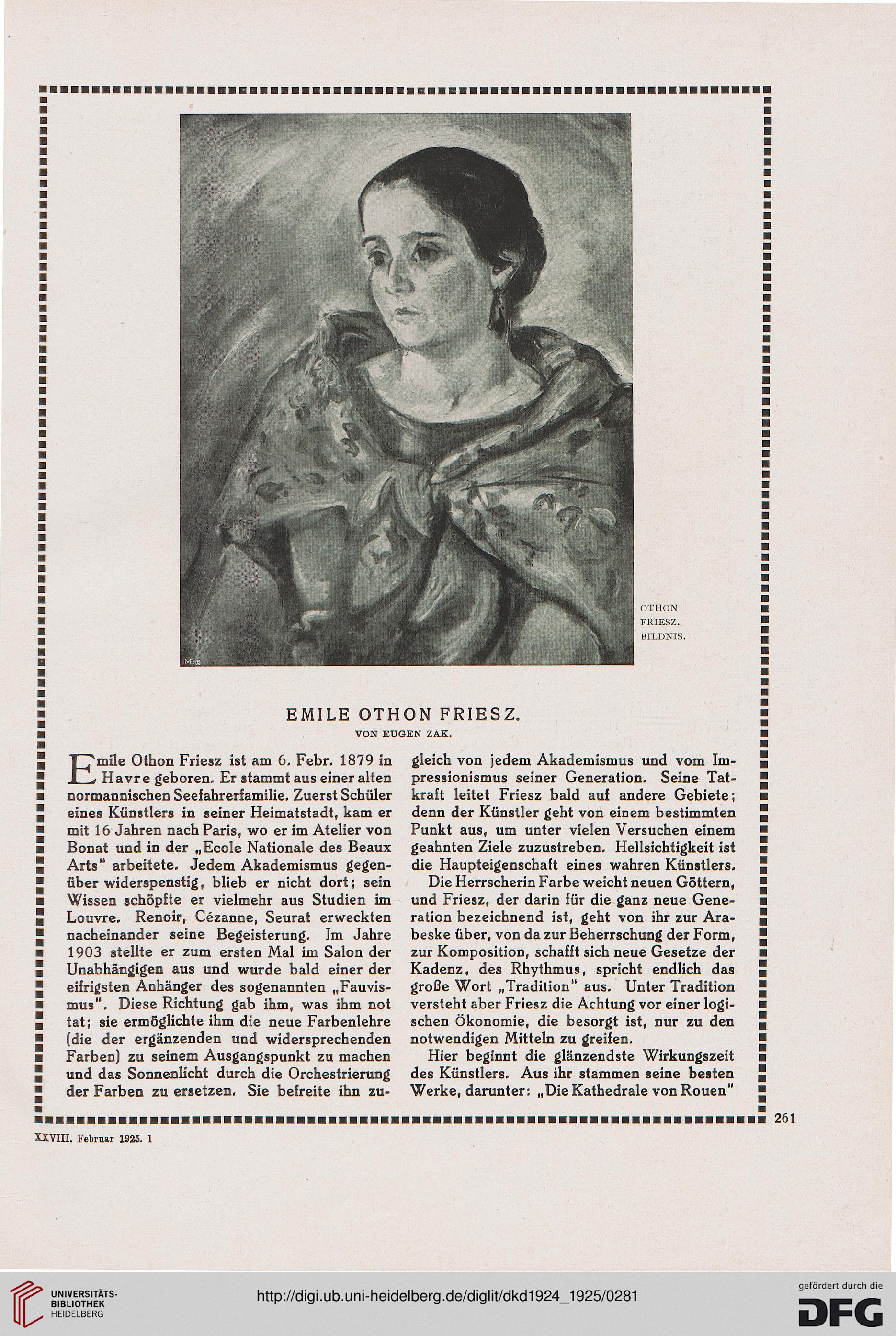

EMILE OTHON FRIESZ.

VON EUGEN ZAK.

Emile Othon Friesz ist am 6. Febr. 1879 in

Havr e geboren. Er stammt aus einer alten

normannischen Seefahrerfamilie. Zuerst Schüler

eines Künstlers in seiner Heimatstadt, kam er

mit 16 Jahren nach Paris, wo er im Atelier von

Bonat und in der „Ecole Nationale des Beaux

Arts" arbeitete. Jedem Akademismus gegen-

über widerspenstig, blieb er nicht dort; sein

Wissen schöpfte er vielmehr aus Studien im

Louvre. Renoir, Cezanne, Seurat erweckten

nacheinander seine Begeisterung. Im Jahre

1903 stellte er zum ersten Mal im Salon der

Unabhängigen aus und wurde bald einer der

eifrigsten Anhänger des sogenannten „Fauvis-

mus", Diese Richtung gab ihm, was ihm not

tat; sie ermöglichte ihm die neue Farbenlehre

(die der ergänzenden und widersprechenden

Farben) zu seinem Ausgangspunkt zu machen

und das Sonnenlicht durch die Orchestrierung

der Farben zu ersetzen. Sie befreite ihn zu-

gleich von jedem Akademismus und vom Im-

pressionismus seiner Generation. Seine Tat-

kraft leitet Friesz bald auf andere Gebiete;

denn der Künstler geht von einem bestimmten

Punkt aus, um unter vielen Versuchen einem

geahnten Ziele zuzustreben. Hellsichtigkeit ist

die Haupteigenschaft eines wahren Künstlers.

Die Herrscherin Farbe weicht neuen Göttern,

und Friesz, der darin für die ganz neue Gene-

ration bezeichnend ist, geht von ihr zur Ara-

beske über, von da zur Beherrschung der Form,

zur Komposition, schafft sich neue Gesetze der

Kadenz, des Rhythmus, spricht endlich das

große Wort „Tradition" aus. Unter Tradition

versteht aber Friesz die Achtung vor einer logi-

schen Ökonomie, die besorgt ist, nur zu den

notwendigen Mitteln zu greifen.

Hier beginnt die glänzendste Wirkungszeit

des Künstlers. Aus ihr stammen seine besten

Werke, darunter: „Die Kathedrale von Rouen"

XXVIII. Februar 1925. 1

VON EUGEN ZAK.

Emile Othon Friesz ist am 6. Febr. 1879 in

Havr e geboren. Er stammt aus einer alten

normannischen Seefahrerfamilie. Zuerst Schüler

eines Künstlers in seiner Heimatstadt, kam er

mit 16 Jahren nach Paris, wo er im Atelier von

Bonat und in der „Ecole Nationale des Beaux

Arts" arbeitete. Jedem Akademismus gegen-

über widerspenstig, blieb er nicht dort; sein

Wissen schöpfte er vielmehr aus Studien im

Louvre. Renoir, Cezanne, Seurat erweckten

nacheinander seine Begeisterung. Im Jahre

1903 stellte er zum ersten Mal im Salon der

Unabhängigen aus und wurde bald einer der

eifrigsten Anhänger des sogenannten „Fauvis-

mus", Diese Richtung gab ihm, was ihm not

tat; sie ermöglichte ihm die neue Farbenlehre

(die der ergänzenden und widersprechenden

Farben) zu seinem Ausgangspunkt zu machen

und das Sonnenlicht durch die Orchestrierung

der Farben zu ersetzen. Sie befreite ihn zu-

gleich von jedem Akademismus und vom Im-

pressionismus seiner Generation. Seine Tat-

kraft leitet Friesz bald auf andere Gebiete;

denn der Künstler geht von einem bestimmten

Punkt aus, um unter vielen Versuchen einem

geahnten Ziele zuzustreben. Hellsichtigkeit ist

die Haupteigenschaft eines wahren Künstlers.

Die Herrscherin Farbe weicht neuen Göttern,

und Friesz, der darin für die ganz neue Gene-

ration bezeichnend ist, geht von ihr zur Ara-

beske über, von da zur Beherrschung der Form,

zur Komposition, schafft sich neue Gesetze der

Kadenz, des Rhythmus, spricht endlich das

große Wort „Tradition" aus. Unter Tradition

versteht aber Friesz die Achtung vor einer logi-

schen Ökonomie, die besorgt ist, nur zu den

notwendigen Mitteln zu greifen.

Hier beginnt die glänzendste Wirkungszeit

des Künstlers. Aus ihr stammen seine besten

Werke, darunter: „Die Kathedrale von Rouen"

XXVIII. Februar 1925. 1