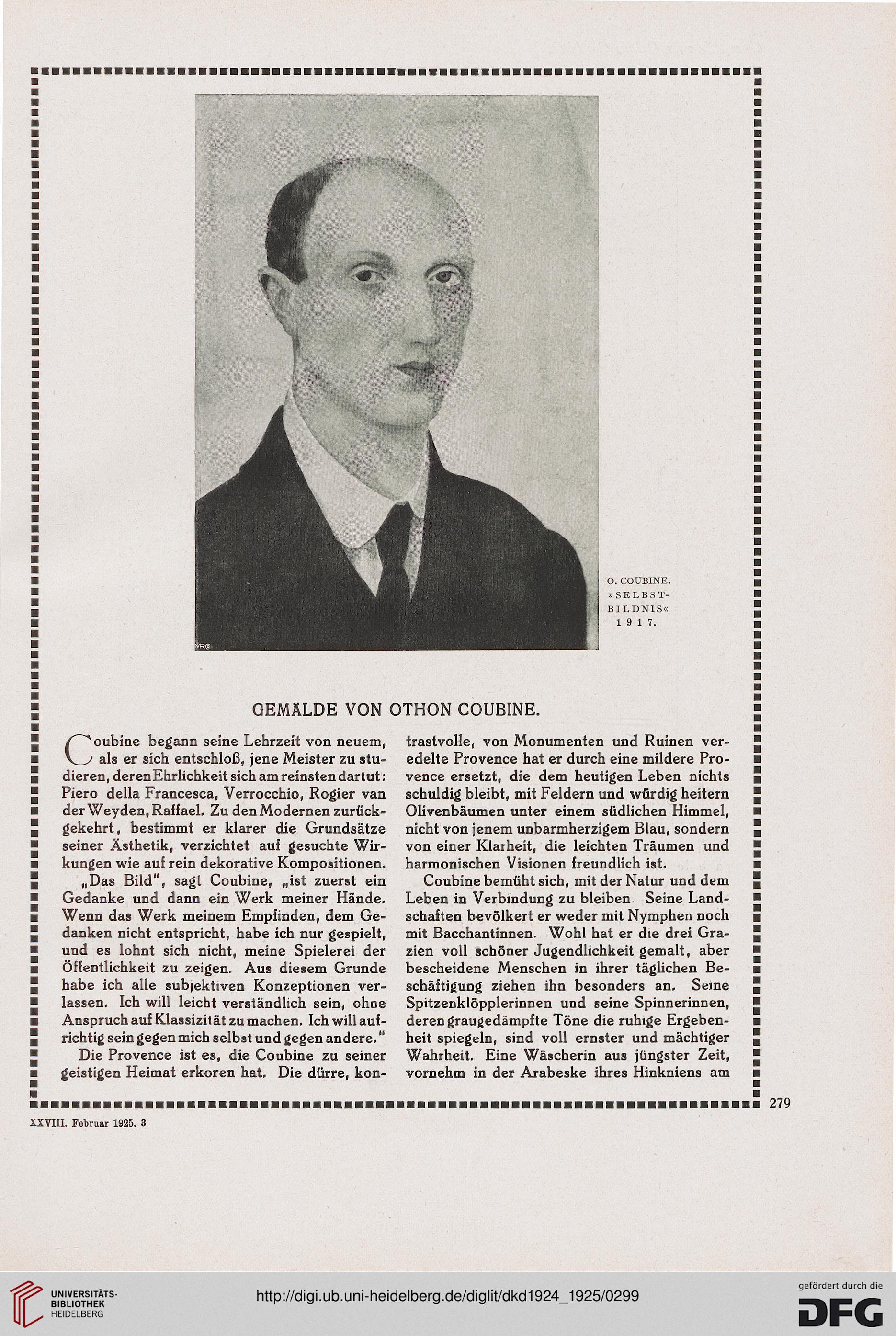

O. COUBINE.

»SELBST-

BILDNIS«

19 17.

GEMÄLDE VON OTHON COUBINE.

Coubine begann seine Lehrzeit von neuem,

als er sich entschloß, jene Meister zu stu-

dieren, deren Ehrlichkeit sich am reinsten dartut:

Piero della Francesca, Verrocchio, Rogier van

der Weyden, Raff ael. Zu den Modernen zurück-

gekehrt, bestimmt er klarer die Grundsätze

seiner Ästhetik, verzichtet auf gesuchte Wir-

kungen wie auf rein dekorative Kompositionen.

„Das Bild", sagt Coubine, „ist zuerst ein

Gedanke und dann ein Werk meiner Hände.

Wenn das Werk meinem Empfinden, dem Ge-

danken nicht entspricht, habe ich nur gespielt,

und es lohnt sich nicht, meine Spielerei der

Öffentlichkeit zu zeigen. Aus diesem Grunde

habe ich alle subjektiven Konzeptionen ver-

lassen. Ich will leicht verständlich sein, ohne

Anspruch auf Klassizität zu machen. Ich will auf-

richtig sein gegen mich selbst und gegen andere."

Die Provence ist es, die Coubine zu seiner

geistigen Heimat erkoren hat. Die dürre, kon-

trastvolle, von Monumenten und Ruinen ver-

edelte Provence hat er durch eine mildere Pro-

vence ersetzt, die dem heutigen Leben nichts

schuldig bleibt, mit Feldern und würdig heitern

Olivenbäumen unter einem südlichen Himmel,

nicht von jenem unbarmherzigem Blau, sondern

von einer Klarheit, die leichten Träumen und

harmonischen Visionen freundlich ist.

Coubine bemüht sich, mit der Natur und dem

Leben in Verbindung zu bleiben Seine Land-

schaften bevölkert er weder mit Nymphen noch

mit Bacchantinnen. Wohl hat er die drei Gra-

zien voll schöner Jugendlichkeit gemalt, aber

bescheidene Menschen in ihrer täglichen Be-

schäftigung ziehen ihn besonders an. Seine

Spitzenklöpplerinnen und seine Spinnerinnen,

deren graußedämpfte Töne die ruhige Ergeben-

heit spiegeln, sind voll ernster und mächtiger

Wahrheit. Eine Wäscherin aus jüngster Zeit,

vornehm in der Arabeske ihres Hinkniens am

XXVIII. Februar 1925. 3

»SELBST-

BILDNIS«

19 17.

GEMÄLDE VON OTHON COUBINE.

Coubine begann seine Lehrzeit von neuem,

als er sich entschloß, jene Meister zu stu-

dieren, deren Ehrlichkeit sich am reinsten dartut:

Piero della Francesca, Verrocchio, Rogier van

der Weyden, Raff ael. Zu den Modernen zurück-

gekehrt, bestimmt er klarer die Grundsätze

seiner Ästhetik, verzichtet auf gesuchte Wir-

kungen wie auf rein dekorative Kompositionen.

„Das Bild", sagt Coubine, „ist zuerst ein

Gedanke und dann ein Werk meiner Hände.

Wenn das Werk meinem Empfinden, dem Ge-

danken nicht entspricht, habe ich nur gespielt,

und es lohnt sich nicht, meine Spielerei der

Öffentlichkeit zu zeigen. Aus diesem Grunde

habe ich alle subjektiven Konzeptionen ver-

lassen. Ich will leicht verständlich sein, ohne

Anspruch auf Klassizität zu machen. Ich will auf-

richtig sein gegen mich selbst und gegen andere."

Die Provence ist es, die Coubine zu seiner

geistigen Heimat erkoren hat. Die dürre, kon-

trastvolle, von Monumenten und Ruinen ver-

edelte Provence hat er durch eine mildere Pro-

vence ersetzt, die dem heutigen Leben nichts

schuldig bleibt, mit Feldern und würdig heitern

Olivenbäumen unter einem südlichen Himmel,

nicht von jenem unbarmherzigem Blau, sondern

von einer Klarheit, die leichten Träumen und

harmonischen Visionen freundlich ist.

Coubine bemüht sich, mit der Natur und dem

Leben in Verbindung zu bleiben Seine Land-

schaften bevölkert er weder mit Nymphen noch

mit Bacchantinnen. Wohl hat er die drei Gra-

zien voll schöner Jugendlichkeit gemalt, aber

bescheidene Menschen in ihrer täglichen Be-

schäftigung ziehen ihn besonders an. Seine

Spitzenklöpplerinnen und seine Spinnerinnen,

deren graußedämpfte Töne die ruhige Ergeben-

heit spiegeln, sind voll ernster und mächtiger

Wahrheit. Eine Wäscherin aus jüngster Zeit,

vornehm in der Arabeske ihres Hinkniens am

XXVIII. Februar 1925. 3