Weltwertigkeit im Urteil.

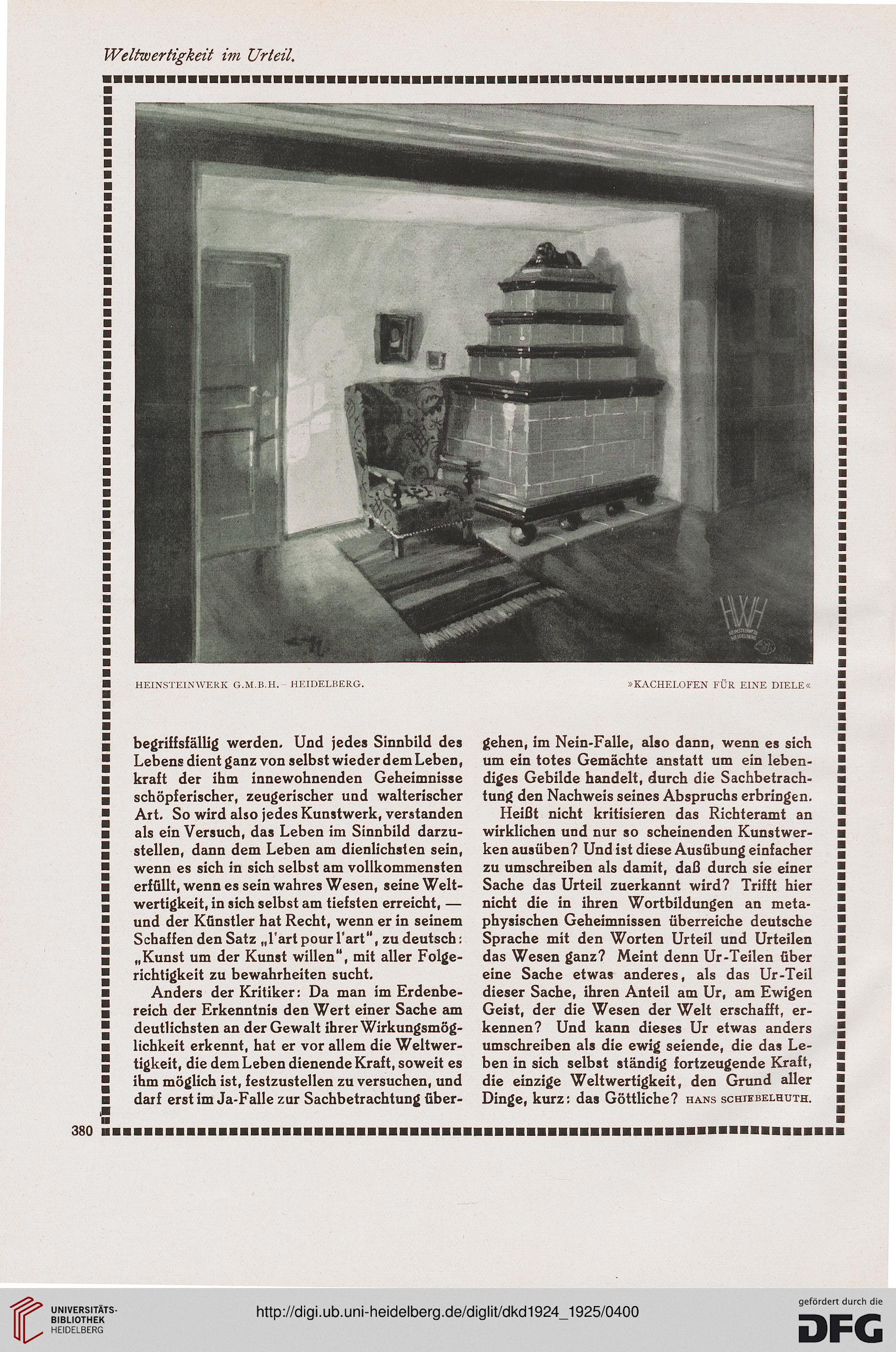

HEINSTEINWERK G.M.B.H. HEIDELBERG.

»KACHELOFEN FÜR EINE DIELE«

begriffsfällig werden. Und jedes Sinnbild des

Lebens dient ganz von selbst wieder dem Leben,

kraft der ihm innewohnenden Geheimnisse

schöpferischer, zeugerischer und walterischer

Art. So wird also jedes Kunstwerk, verstanden

als ein Versuch, das Leben im Sinnbild darzu-

stellen, dann dem Leben am dienlichsten sein,

wenn es sich in sich selbst am vollkommensten

erfüllt, wenn es sein wahres Wesen, seine Welt-

wertigkeit, in sich selbst am tiefsten erreicht, —

und der Künstler hat Recht, wenn er in seinem

Schaffen den Satz „1 art pour l'art", zu deutsch:

„Kunst um der Kunst willen", mit aller Folge-

richtigkeit zu bewahrheiten sucht.

Anders der Kritiker: Da man im Erdenbe-

reich der Erkenntnis den Wert einer Sache am

deutlichsten an der Gewalt ihrer Wirkungsmög-

lichkeit erkennt, hat er vor allem die Weltwer-

tigkeit, die dem Leben dienende Kraft, soweit es

ihm möglich ist, festzustellen zu versuchen, und

darf erst im Ja-Falle zur Sachbetrachtung über-

gehen, im Nein-Falle, also dann, wenn es sich

um ein totes Gemächte anstatt um ein leben-

diges Gebilde handelt, durch die Sachbetrach-

tung den Nachweis seines Abspruchs erbringen.

Heißt nicht kritisieren das Richteramt an

wirklichen und nur so scheinenden Kunstwer-

ken ausüben? Und ist diese Ausübung einfacher

zu umschreiben als damit, daß durch sie einer

Sache das Urteil zuerkannt wird? Trifft hier

nicht die in ihren Wortbildungen an meta-

physischen Geheimnissen überreiche deutsche

Sprache mit den Worten Urteil und Urteilen

das Wesen ganz? Meint denn Ur-Teilen über

eine Sache etwas anderes, als das Ur-Teil

dieser Sache, ihren Anteil am Ur, am Ewigen

Geist, der die Wesen der Welt erschafft, er-

kennen? Und kann dieses Ur etwas anders

umschreiben als die ewig seiende, die das Le-

ben in sich selbst ständig fortzeugende Kraft,

die einzige Weltwertigkeit, den Grund aller

Dinge, kurz: das Göttliche? hans schiebelhuth.

HEINSTEINWERK G.M.B.H. HEIDELBERG.

»KACHELOFEN FÜR EINE DIELE«

begriffsfällig werden. Und jedes Sinnbild des

Lebens dient ganz von selbst wieder dem Leben,

kraft der ihm innewohnenden Geheimnisse

schöpferischer, zeugerischer und walterischer

Art. So wird also jedes Kunstwerk, verstanden

als ein Versuch, das Leben im Sinnbild darzu-

stellen, dann dem Leben am dienlichsten sein,

wenn es sich in sich selbst am vollkommensten

erfüllt, wenn es sein wahres Wesen, seine Welt-

wertigkeit, in sich selbst am tiefsten erreicht, —

und der Künstler hat Recht, wenn er in seinem

Schaffen den Satz „1 art pour l'art", zu deutsch:

„Kunst um der Kunst willen", mit aller Folge-

richtigkeit zu bewahrheiten sucht.

Anders der Kritiker: Da man im Erdenbe-

reich der Erkenntnis den Wert einer Sache am

deutlichsten an der Gewalt ihrer Wirkungsmög-

lichkeit erkennt, hat er vor allem die Weltwer-

tigkeit, die dem Leben dienende Kraft, soweit es

ihm möglich ist, festzustellen zu versuchen, und

darf erst im Ja-Falle zur Sachbetrachtung über-

gehen, im Nein-Falle, also dann, wenn es sich

um ein totes Gemächte anstatt um ein leben-

diges Gebilde handelt, durch die Sachbetrach-

tung den Nachweis seines Abspruchs erbringen.

Heißt nicht kritisieren das Richteramt an

wirklichen und nur so scheinenden Kunstwer-

ken ausüben? Und ist diese Ausübung einfacher

zu umschreiben als damit, daß durch sie einer

Sache das Urteil zuerkannt wird? Trifft hier

nicht die in ihren Wortbildungen an meta-

physischen Geheimnissen überreiche deutsche

Sprache mit den Worten Urteil und Urteilen

das Wesen ganz? Meint denn Ur-Teilen über

eine Sache etwas anderes, als das Ur-Teil

dieser Sache, ihren Anteil am Ur, am Ewigen

Geist, der die Wesen der Welt erschafft, er-

kennen? Und kann dieses Ur etwas anders

umschreiben als die ewig seiende, die das Le-

ben in sich selbst ständig fortzeugende Kraft,

die einzige Weltwertigkeit, den Grund aller

Dinge, kurz: das Göttliche? hans schiebelhuth.