beliebter Ausflugs- und Urlaubsort, die Stadt-

rechte. Nach der Erschließung einer Jod-

Sole-Heilquelle 1968 begann der Aufbau von

Einrichtungen für einen Kurbadebetrieb und

mit der Gemeindereform wurde Bad Beven-

sen 1972 Mittelpunkt einer großen Samtge-

meinde.

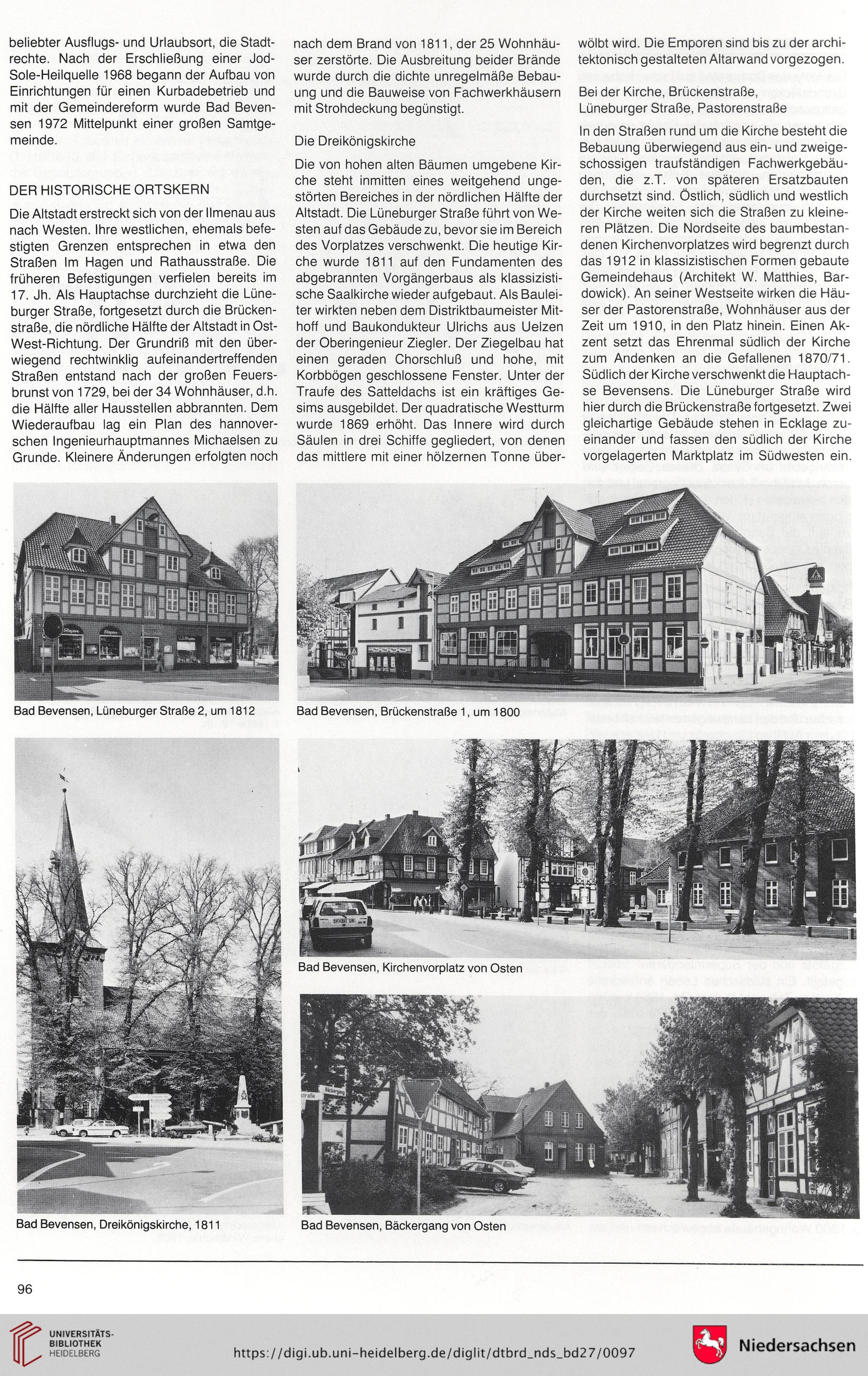

DER HISTORISCHE ORTSKERN

Die Altstadt erstreckt sich von der Ilmenau aus

nach Westen. Ihre westlichen, ehemals befe-

stigten Grenzen entsprechen in etwa den

Straßen Im Hagen und Rathausstraße. Die

früheren Befestigungen verfielen bereits im

17. Jh. Als Hauptachse durchzieht die Lüne-

burger Straße, fortgesetzt durch die Brücken-

straße, die nördliche Hälfte der Altstadt in Ost-

West-Richtung. Der Grundriß mit den über-

wiegend rechtwinklig aufeinandertreffenden

Straßen entstand nach der großen Feuers-

brunst von 1729, bei der 34 Wohnhäuser, d.h.

die Hälfte aller Hausstellen abbrannten. Dem

Wiederaufbau lag ein Plan des hannover-

schen Ingenieurhauptmannes Michaelsen zu

Grunde. Kleinere Änderungen erfolgten noch

nach dem Brand von 1811, der 25 Wohnhäu-

ser zerstörte. Die Ausbreitung beider Brände

wurde durch die dichte unregelmäße Bebau-

ung und die Bauweise von Fachwerkhäusern

mit Strohdeckung begünstigt.

Die Dreikönigskirche

Die von hohen alten Bäumen umgebene Kir-

che steht inmitten eines weitgehend unge-

störten Bereiches in der nördlichen Hälfte der

Altstadt. Die Lüneburger Straße führt von We-

sten auf das Gebäude zu, bevor sie im Bereich

des Vorplatzes verschwenkt. Die heutige Kir-

che wurde 1811 auf den Fundamenten des

abgebrannten Vorgängerbaus als klassizisti-

sche Saalkirche wieder aufgebaut. Als Baulei-

ter wirkten neben dem Distriktbaumeister Mit-

hoff und Baukondukteur Ulrichs aus Uelzen

der Oberingenieur Ziegler. Der Ziegelbau hat

einen geraden Chorschluß und hohe, mit

Korbbögen geschlossene Fenster. Unter der

Traufe des Satteldachs ist ein kräftiges Ge-

sims ausgebildet. Der quadratische Westturm

wurde 1869 erhöht. Das Innere wird durch

Säulen in drei Schiffe gegliedert, von denen

das mittlere mit einer hölzernen Tonne über-

wölbt wird. Die Emporen sind bis zu der archi-

tektonisch gestalteten Altarwand vorgezogen.

Bei der Kirche, BrücKenstraße,

Lüneburger Straße, Pastorenstraße

In den Straßen rund um die Kirche besteht die

Bebauung überwiegend aus ein- und zweige-

schossigen traufständigen Fachwerkgebäu-

den, die z.T. von späteren Ersatzbauten

durchsetzt sind. Östlich, südlich und westlich

der Kirche weiten sich die Straßen zu kleine-

ren Plätzen. Die Nordseite des baumbestan-

denen Kirchenvorplatzes wird begrenzt durch

das 1912 in klassizistischen Formen gebaute

Gemeindehaus (Architekt W. Matthies, Bar-

dowick). An seiner Westseite wirken die Häu-

ser der Pastorenstraße, Wohnhäuser aus der

Zeit um 1910, in den Platz hinein. Einen Ak-

zent setzt das Ehrenmal südlich der Kirche

zum Andenken an die Gefallenen 1870/71.

Südlich der Kirche verschwenkt die Hauptach-

se Bevensens. Die Lüneburger Straße wird

hier durch die Brückenstraße fortgesetzt. Zwei

gleichartige Gebäude stehen in Ecklage zu-

einander und fassen den südlich der Kirche

vorgelagerten Marktplatz im Südwesten ein.

Bad Bevensen, Lüneburger Straße 2, um 1812 Bad Bevensen, Brückenstraße 1, um 1800

Bad Bevensen, Dreikönigskirche, 1811 Bad Bevensen, Bäckergang von Osten

96

rechte. Nach der Erschließung einer Jod-

Sole-Heilquelle 1968 begann der Aufbau von

Einrichtungen für einen Kurbadebetrieb und

mit der Gemeindereform wurde Bad Beven-

sen 1972 Mittelpunkt einer großen Samtge-

meinde.

DER HISTORISCHE ORTSKERN

Die Altstadt erstreckt sich von der Ilmenau aus

nach Westen. Ihre westlichen, ehemals befe-

stigten Grenzen entsprechen in etwa den

Straßen Im Hagen und Rathausstraße. Die

früheren Befestigungen verfielen bereits im

17. Jh. Als Hauptachse durchzieht die Lüne-

burger Straße, fortgesetzt durch die Brücken-

straße, die nördliche Hälfte der Altstadt in Ost-

West-Richtung. Der Grundriß mit den über-

wiegend rechtwinklig aufeinandertreffenden

Straßen entstand nach der großen Feuers-

brunst von 1729, bei der 34 Wohnhäuser, d.h.

die Hälfte aller Hausstellen abbrannten. Dem

Wiederaufbau lag ein Plan des hannover-

schen Ingenieurhauptmannes Michaelsen zu

Grunde. Kleinere Änderungen erfolgten noch

nach dem Brand von 1811, der 25 Wohnhäu-

ser zerstörte. Die Ausbreitung beider Brände

wurde durch die dichte unregelmäße Bebau-

ung und die Bauweise von Fachwerkhäusern

mit Strohdeckung begünstigt.

Die Dreikönigskirche

Die von hohen alten Bäumen umgebene Kir-

che steht inmitten eines weitgehend unge-

störten Bereiches in der nördlichen Hälfte der

Altstadt. Die Lüneburger Straße führt von We-

sten auf das Gebäude zu, bevor sie im Bereich

des Vorplatzes verschwenkt. Die heutige Kir-

che wurde 1811 auf den Fundamenten des

abgebrannten Vorgängerbaus als klassizisti-

sche Saalkirche wieder aufgebaut. Als Baulei-

ter wirkten neben dem Distriktbaumeister Mit-

hoff und Baukondukteur Ulrichs aus Uelzen

der Oberingenieur Ziegler. Der Ziegelbau hat

einen geraden Chorschluß und hohe, mit

Korbbögen geschlossene Fenster. Unter der

Traufe des Satteldachs ist ein kräftiges Ge-

sims ausgebildet. Der quadratische Westturm

wurde 1869 erhöht. Das Innere wird durch

Säulen in drei Schiffe gegliedert, von denen

das mittlere mit einer hölzernen Tonne über-

wölbt wird. Die Emporen sind bis zu der archi-

tektonisch gestalteten Altarwand vorgezogen.

Bei der Kirche, BrücKenstraße,

Lüneburger Straße, Pastorenstraße

In den Straßen rund um die Kirche besteht die

Bebauung überwiegend aus ein- und zweige-

schossigen traufständigen Fachwerkgebäu-

den, die z.T. von späteren Ersatzbauten

durchsetzt sind. Östlich, südlich und westlich

der Kirche weiten sich die Straßen zu kleine-

ren Plätzen. Die Nordseite des baumbestan-

denen Kirchenvorplatzes wird begrenzt durch

das 1912 in klassizistischen Formen gebaute

Gemeindehaus (Architekt W. Matthies, Bar-

dowick). An seiner Westseite wirken die Häu-

ser der Pastorenstraße, Wohnhäuser aus der

Zeit um 1910, in den Platz hinein. Einen Ak-

zent setzt das Ehrenmal südlich der Kirche

zum Andenken an die Gefallenen 1870/71.

Südlich der Kirche verschwenkt die Hauptach-

se Bevensens. Die Lüneburger Straße wird

hier durch die Brückenstraße fortgesetzt. Zwei

gleichartige Gebäude stehen in Ecklage zu-

einander und fassen den südlich der Kirche

vorgelagerten Marktplatz im Südwesten ein.

Bad Bevensen, Lüneburger Straße 2, um 1812 Bad Bevensen, Brückenstraße 1, um 1800

Bad Bevensen, Dreikönigskirche, 1811 Bad Bevensen, Bäckergang von Osten

96