-a-4g> DÜSSELDORFER AUSSTELLUNG -CSs^-

aus Berlin, aus Dresden befohlen werden.

Freilich muss solche persönliche Ausstellungs-

leitung auch wieder mit allerlei Vertrauens-

männern arbeiten — und das ist ein schlimmes

Ding. Zuletzt geht es einem solchen indi-

viduellen Kunstregiment wie der absoluten

Monarchie: beide sind nur erträglich unter

der einen Voraussetzung, dass der Beste,

Gewaltigste und Gerechteste das Heft in

Händen hat. —

Da es nun einmal der Charakter dieser

Ausstellung ist, dass sie eine in sich fast

abgeschlossene Periode in der Entwicklung

unserer neueren Kunst illustrieren will, hat

es der gewissenhafte Chronist auch nicht

mehr nötig, die älteren längst bekannten,

längst gewürdigten, auch in dieser Zeitschrift

hinreichend gewürdigten Bilder aufs neue

aufzuzählen. Nur die Gruppen selbst brauchen

genannt, charakterisiert, das Neue, Hervor-

stechende herausgehoben, unterstrichen zu

werden. Auch bei den Grossen, die ihren

schon seit Jahrzehnten eingezäunten Acker

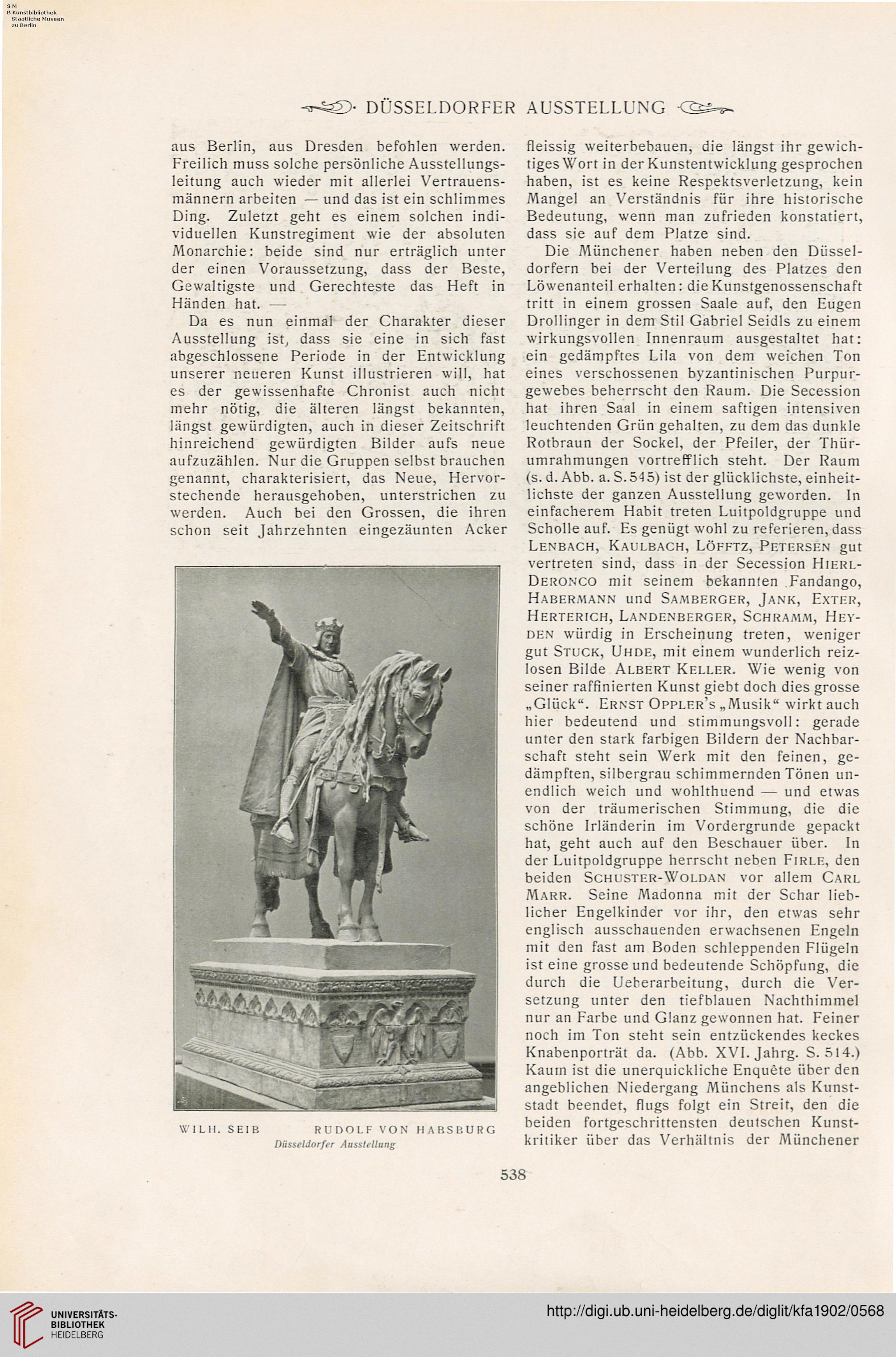

w ilh. seib rudolf von habsburg

Düsseldorfer Ausstellung

fleissig weiterbebauen, die längst ihr gewich-

tiges Wort in der Kunstentwicklung gesprochen

haben, ist es keine Respektsverletzung, kein

Mangel an Verständnis für ihre historische

Bedeutung, wenn man zufrieden konstatiert,

dass sie auf dem Platze sind.

Die Münchener haben neben den Düssel-

dorfern bei der Verteilung des Platzes den

Löwenanteil erhalten: die Kunstgenossenschaft

tritt in einem grossen Saale auf, den Eugen

Drollinger in dem Stil Gabriel Seidls zu einem

wirkungsvollen Innenraum ausgestaltet hat:

ein gedämpftes Lila von dem weichen Ton

eines verschossenen byzantinischen Purpur-

gewebes beherrscht den Raum. Die Secession

hat ihren Saal in einem saftigen intensiven

leuchtenden Grün gehalten, zu dem das dunkle

Rotbraun der Sockel, der Pfeiler, der Thür-

umrahmungen vortrefflich steht. Der Raum

(s.d. Abb. a.S.545) ist der glücklichste, einheit-

lichste der ganzen Ausstellung geworden. In

einfacherem Habit treten Luitpoldgruppe und

Scholle auf. Es genügt wohl zu referieren, dass

Lenbach, Kaulbach, Löfftz, Petersen gut

vertreten sind, dass in der Secession Hierl-

Deronco mit seinem bekannten Fandango,

Haber.mann und Samberger, Jank, Exter,

Herterich, Landenberger, Schramm, Hey-

den würdig in Erscheinung treten, weniger

gut Stuck, Uhde, mit einem wunderlich reiz-

losen Bilde Albert Keller. Wie wenig von

seiner raffinierten Kunst giebt doch dies grosse

„Glück". Ernst Oppler's „Musik" wirktauch

hier bedeutend und stimmungsvoll: gerade

unter den stark farbigen Bildern der Nachbar-

schaft steht sein Werk mit den feinen, ge-

dämpften, silbergrau schimmernden Tönen un-

endlich weich und wohlthuend — und etwas

von der träumerischen Stimmung, die die

schöne Irländerin im Vordergrunde gepackt

hat, geht auch auf den Beschauer über. In

der Luitpoldgruppe herrscht neben Firle, den

beiden Schuster-Woldan vor allem Carl

Marr. Seine Madonna mit der Schar lieb-

licher Engelkinder vor ihr, den etwas sehr

englisch ausschauenden erwachsenen Engeln

mit den fast am Boden schleppenden Flügeln

ist eine grosse und bedeutende Schöpfung, die

durch die Ueberarbeitung, durch die Ver-

setzung unter den tiefblauen Nachthimmel

nur an Farbe und Glanz gewonnen hat. Feiner

noch im Ton steht sein entzückendes keckes

Knabenporträt da. (Abb. XVI. Jahrg. S. 514.)

Kaum ist die unerquickliche Enquete über den

angeblichen Niedergang Münchens als Kunst-

stadt beendet, flugs folgt ein Streit, den die

beiden fortgeschrittensten deutschen Kunst-

kritiker über das Verhältnis der Münchener

538

aus Berlin, aus Dresden befohlen werden.

Freilich muss solche persönliche Ausstellungs-

leitung auch wieder mit allerlei Vertrauens-

männern arbeiten — und das ist ein schlimmes

Ding. Zuletzt geht es einem solchen indi-

viduellen Kunstregiment wie der absoluten

Monarchie: beide sind nur erträglich unter

der einen Voraussetzung, dass der Beste,

Gewaltigste und Gerechteste das Heft in

Händen hat. —

Da es nun einmal der Charakter dieser

Ausstellung ist, dass sie eine in sich fast

abgeschlossene Periode in der Entwicklung

unserer neueren Kunst illustrieren will, hat

es der gewissenhafte Chronist auch nicht

mehr nötig, die älteren längst bekannten,

längst gewürdigten, auch in dieser Zeitschrift

hinreichend gewürdigten Bilder aufs neue

aufzuzählen. Nur die Gruppen selbst brauchen

genannt, charakterisiert, das Neue, Hervor-

stechende herausgehoben, unterstrichen zu

werden. Auch bei den Grossen, die ihren

schon seit Jahrzehnten eingezäunten Acker

w ilh. seib rudolf von habsburg

Düsseldorfer Ausstellung

fleissig weiterbebauen, die längst ihr gewich-

tiges Wort in der Kunstentwicklung gesprochen

haben, ist es keine Respektsverletzung, kein

Mangel an Verständnis für ihre historische

Bedeutung, wenn man zufrieden konstatiert,

dass sie auf dem Platze sind.

Die Münchener haben neben den Düssel-

dorfern bei der Verteilung des Platzes den

Löwenanteil erhalten: die Kunstgenossenschaft

tritt in einem grossen Saale auf, den Eugen

Drollinger in dem Stil Gabriel Seidls zu einem

wirkungsvollen Innenraum ausgestaltet hat:

ein gedämpftes Lila von dem weichen Ton

eines verschossenen byzantinischen Purpur-

gewebes beherrscht den Raum. Die Secession

hat ihren Saal in einem saftigen intensiven

leuchtenden Grün gehalten, zu dem das dunkle

Rotbraun der Sockel, der Pfeiler, der Thür-

umrahmungen vortrefflich steht. Der Raum

(s.d. Abb. a.S.545) ist der glücklichste, einheit-

lichste der ganzen Ausstellung geworden. In

einfacherem Habit treten Luitpoldgruppe und

Scholle auf. Es genügt wohl zu referieren, dass

Lenbach, Kaulbach, Löfftz, Petersen gut

vertreten sind, dass in der Secession Hierl-

Deronco mit seinem bekannten Fandango,

Haber.mann und Samberger, Jank, Exter,

Herterich, Landenberger, Schramm, Hey-

den würdig in Erscheinung treten, weniger

gut Stuck, Uhde, mit einem wunderlich reiz-

losen Bilde Albert Keller. Wie wenig von

seiner raffinierten Kunst giebt doch dies grosse

„Glück". Ernst Oppler's „Musik" wirktauch

hier bedeutend und stimmungsvoll: gerade

unter den stark farbigen Bildern der Nachbar-

schaft steht sein Werk mit den feinen, ge-

dämpften, silbergrau schimmernden Tönen un-

endlich weich und wohlthuend — und etwas

von der träumerischen Stimmung, die die

schöne Irländerin im Vordergrunde gepackt

hat, geht auch auf den Beschauer über. In

der Luitpoldgruppe herrscht neben Firle, den

beiden Schuster-Woldan vor allem Carl

Marr. Seine Madonna mit der Schar lieb-

licher Engelkinder vor ihr, den etwas sehr

englisch ausschauenden erwachsenen Engeln

mit den fast am Boden schleppenden Flügeln

ist eine grosse und bedeutende Schöpfung, die

durch die Ueberarbeitung, durch die Ver-

setzung unter den tiefblauen Nachthimmel

nur an Farbe und Glanz gewonnen hat. Feiner

noch im Ton steht sein entzückendes keckes

Knabenporträt da. (Abb. XVI. Jahrg. S. 514.)

Kaum ist die unerquickliche Enquete über den

angeblichen Niedergang Münchens als Kunst-

stadt beendet, flugs folgt ein Streit, den die

beiden fortgeschrittensten deutschen Kunst-

kritiker über das Verhältnis der Münchener

538