daß zum Beispiel im Sommer

1883 bei Leyrer sonn« und

werktags durchgearbeitet wurde,

man fing um 4 Uhr früh an und

verließ zwischen 10 und 11 Uhr

abends die Werkstatt. Solche

unermüdliche Betriebsamkeit,

die von früh bis spät nur die

Arbeit kennt, ist dem jungen

Meister, der nun mit 191/s Jah-

ren ein eigenes Unternehmen

gründete, zeitlebens zu eigen

geblieben. Er hatte auch wei-

terhin, nachdem er durch sein

Können längst bekannt und

gesucht geworden war, alle

Hände voll zu tun, um mit

seinen acht Gehilfen den Auf-

trägen gerecht zu werden. Als

aber mit dem Tode König Lud-

wigs II. ein plötzlicher Still-

stand eintrat, zog er kurz ent-

schlössen die Konsequenzen

aus der veränderten Lage und

schloß nach drei Jahren seine

Werkstatt wieder.

Nach einer vorübergehen^

den Tätigkeit bei Riedinger in

Augsburg sehen wir Mayr-

hofer nun 12 Jahre lang bei

Wollen weberwirken Von hier

aus nimmt seine bald vorbilde

liehe Beherrschung der Silber-

schmiedetechnik ihren Ausgang

und damit auch seine schöpfe^

rische Entwidmung zur Mei-

sterschaft im Schlagen des Sil-

bergefäßes. Das lag sicher auch

seinemGestaltungsdrang näher

als die wohl handwerklich bemerkenswerten und müh-

samen, aber doch künstlerisch nicht immer befriedigen^

den Arbeiten der Königszeit. Sicher ist aber der Qber-

gang von den ornamental und technisch kompliziertesten

Schöpfungen zu den klaren und scheinbar einfachsten

Formen gerade für deren organische Durchbildung

ebenso von grundlegendem Einfluß geblieben, wie die

restlose Vollendung des technischen Könnens, die er

aus der früheren Tätigkeit mitgebracht hatte. Diese

gibt doch erst die rechte Freiheit des Gestaltens und

setzt zugleich die unbewußten Grenzen, wo schwan-

kender Geschmadi oder gar aus der Theorie gezüchtete

silberner Gefäße von freiester

Form ist eine Kunst, die heute

nicht viele beherrschen, und

auch in damaliger Zeit war, ob-

wohl gerade dieWollenweber^

Werkstätte über tüchtige Kräfte

verfügte, die Silberschmiede^

und Treibtechnik nicht auf der

Höhe. Vor allem gebrach es

den alten Arbeitern an geläu-

tertem Formensinn und die

ganze Arbeitsweise war noch

zu sehr im Herkömmlichen be-

fangen. Hier fand Mayrhofer

ein dankbares Betätigungsfeld,

und er war längst die Seele der

Werkstatt, als ihm diese in

eigene Rechnung überlassen

wurde. Es entstanden aber

auch in dieser Zeit noch be-

deutsame Arbeiten älterer Art

aus seiner Hand. Mit am be-

kanntesten sind die NachbiU

düngen des Jamnitzer = Auf-

satzes für die Stadt Nürnberg

und der Mariensäule, als Ge-

schenk des Prinzregenten an

Papst Leo XIII.

Selbständig wurde Mayr-

hofer wieder 1903 und wid-

mete sich nun in der eigenen

Werkstätte überwiegend der

Silberschmiedearbeit. Eine sei-

ner ersten Arbeiten waren

kirchliche Geräte für das Mau-

soleum des Grafen Andrassy,

Verstandeskräfte versagen müssen. Das Aufziehen

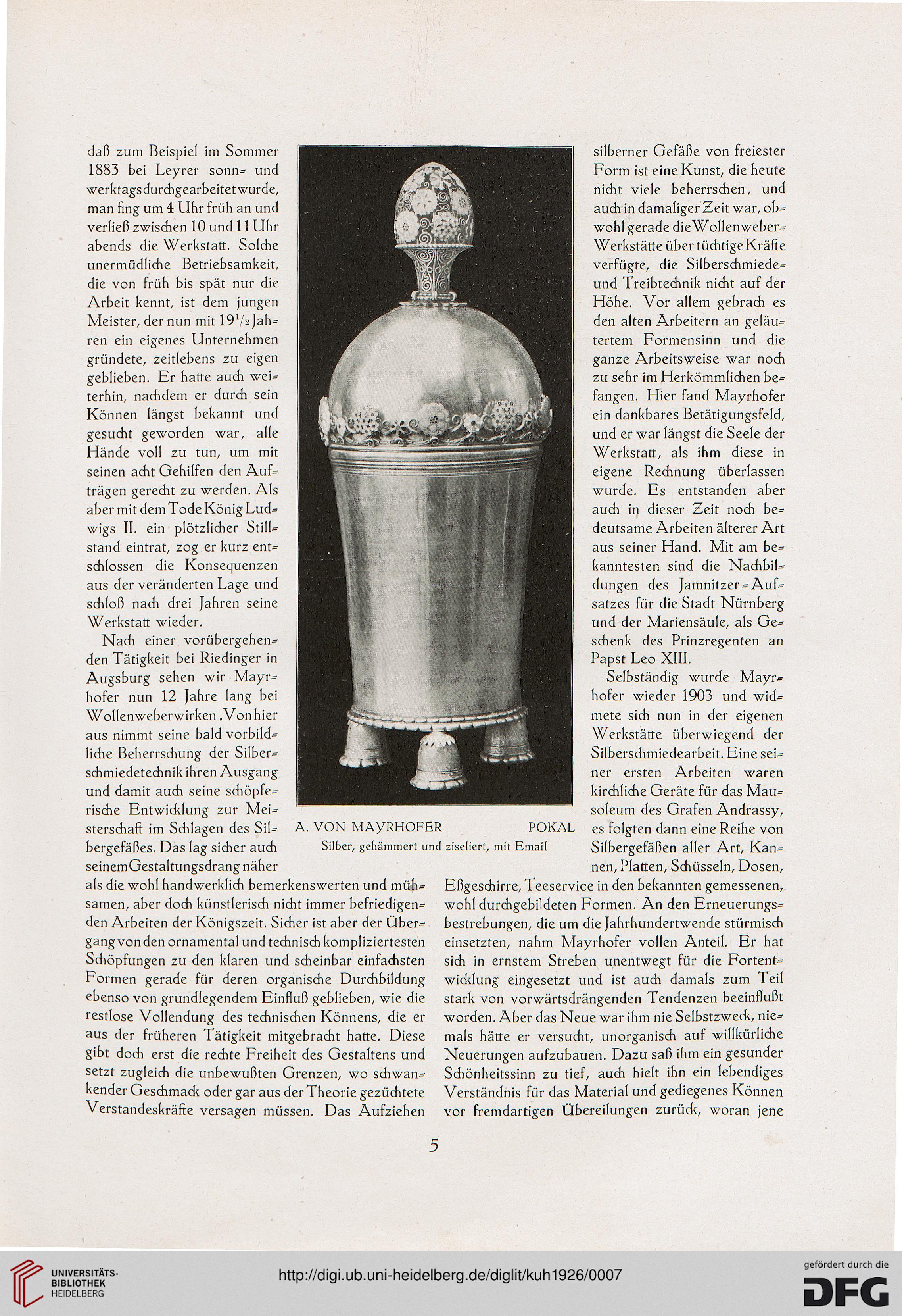

A. VON MAYRHOFER POKAL es folgten dann eine Reihe von

Silber, gehämmert und ziseliert, mit Email Silbergefäßen aller Art, Kan-

nen, Platten, Schüsseln, Dosen,

Eßgeschirre, Teeservice in den bekannten gemessenen,

wohl durchgebildeten Formen. An den Erneuerungs-

bestrebungen, die um die Jahrhundertwende stürmisch

einsetzten, nahm Mayrhofer vollen Anteil. Er hat

sich in ernstem Streben unentwegt für die Fortent*

wicklung eingesetzt und ist auch damals zum Teil

stark von vorwärtsdrängenden Tendenzen beeinflußt

worden. Aber das Neue war ihm nie Selbstzweck, nie-

mals hätte er versucht, unorganisch auf willkürliche

Neuerungen aufzubauen. Dazu saß ihm ein gesunder

Schönheitssinn zu tief, auch hielt ihn ein lebendiges

Verständnis für das Material und gediegenes Können

vor fremdartigen Übereilungen zurüd<, woran jene

5

1883 bei Leyrer sonn« und

werktags durchgearbeitet wurde,

man fing um 4 Uhr früh an und

verließ zwischen 10 und 11 Uhr

abends die Werkstatt. Solche

unermüdliche Betriebsamkeit,

die von früh bis spät nur die

Arbeit kennt, ist dem jungen

Meister, der nun mit 191/s Jah-

ren ein eigenes Unternehmen

gründete, zeitlebens zu eigen

geblieben. Er hatte auch wei-

terhin, nachdem er durch sein

Können längst bekannt und

gesucht geworden war, alle

Hände voll zu tun, um mit

seinen acht Gehilfen den Auf-

trägen gerecht zu werden. Als

aber mit dem Tode König Lud-

wigs II. ein plötzlicher Still-

stand eintrat, zog er kurz ent-

schlössen die Konsequenzen

aus der veränderten Lage und

schloß nach drei Jahren seine

Werkstatt wieder.

Nach einer vorübergehen^

den Tätigkeit bei Riedinger in

Augsburg sehen wir Mayr-

hofer nun 12 Jahre lang bei

Wollen weberwirken Von hier

aus nimmt seine bald vorbilde

liehe Beherrschung der Silber-

schmiedetechnik ihren Ausgang

und damit auch seine schöpfe^

rische Entwidmung zur Mei-

sterschaft im Schlagen des Sil-

bergefäßes. Das lag sicher auch

seinemGestaltungsdrang näher

als die wohl handwerklich bemerkenswerten und müh-

samen, aber doch künstlerisch nicht immer befriedigen^

den Arbeiten der Königszeit. Sicher ist aber der Qber-

gang von den ornamental und technisch kompliziertesten

Schöpfungen zu den klaren und scheinbar einfachsten

Formen gerade für deren organische Durchbildung

ebenso von grundlegendem Einfluß geblieben, wie die

restlose Vollendung des technischen Könnens, die er

aus der früheren Tätigkeit mitgebracht hatte. Diese

gibt doch erst die rechte Freiheit des Gestaltens und

setzt zugleich die unbewußten Grenzen, wo schwan-

kender Geschmadi oder gar aus der Theorie gezüchtete

silberner Gefäße von freiester

Form ist eine Kunst, die heute

nicht viele beherrschen, und

auch in damaliger Zeit war, ob-

wohl gerade dieWollenweber^

Werkstätte über tüchtige Kräfte

verfügte, die Silberschmiede^

und Treibtechnik nicht auf der

Höhe. Vor allem gebrach es

den alten Arbeitern an geläu-

tertem Formensinn und die

ganze Arbeitsweise war noch

zu sehr im Herkömmlichen be-

fangen. Hier fand Mayrhofer

ein dankbares Betätigungsfeld,

und er war längst die Seele der

Werkstatt, als ihm diese in

eigene Rechnung überlassen

wurde. Es entstanden aber

auch in dieser Zeit noch be-

deutsame Arbeiten älterer Art

aus seiner Hand. Mit am be-

kanntesten sind die NachbiU

düngen des Jamnitzer = Auf-

satzes für die Stadt Nürnberg

und der Mariensäule, als Ge-

schenk des Prinzregenten an

Papst Leo XIII.

Selbständig wurde Mayr-

hofer wieder 1903 und wid-

mete sich nun in der eigenen

Werkstätte überwiegend der

Silberschmiedearbeit. Eine sei-

ner ersten Arbeiten waren

kirchliche Geräte für das Mau-

soleum des Grafen Andrassy,

Verstandeskräfte versagen müssen. Das Aufziehen

A. VON MAYRHOFER POKAL es folgten dann eine Reihe von

Silber, gehämmert und ziseliert, mit Email Silbergefäßen aller Art, Kan-

nen, Platten, Schüsseln, Dosen,

Eßgeschirre, Teeservice in den bekannten gemessenen,

wohl durchgebildeten Formen. An den Erneuerungs-

bestrebungen, die um die Jahrhundertwende stürmisch

einsetzten, nahm Mayrhofer vollen Anteil. Er hat

sich in ernstem Streben unentwegt für die Fortent*

wicklung eingesetzt und ist auch damals zum Teil

stark von vorwärtsdrängenden Tendenzen beeinflußt

worden. Aber das Neue war ihm nie Selbstzweck, nie-

mals hätte er versucht, unorganisch auf willkürliche

Neuerungen aufzubauen. Dazu saß ihm ein gesunder

Schönheitssinn zu tief, auch hielt ihn ein lebendiges

Verständnis für das Material und gediegenes Können

vor fremdartigen Übereilungen zurüd<, woran jene

5