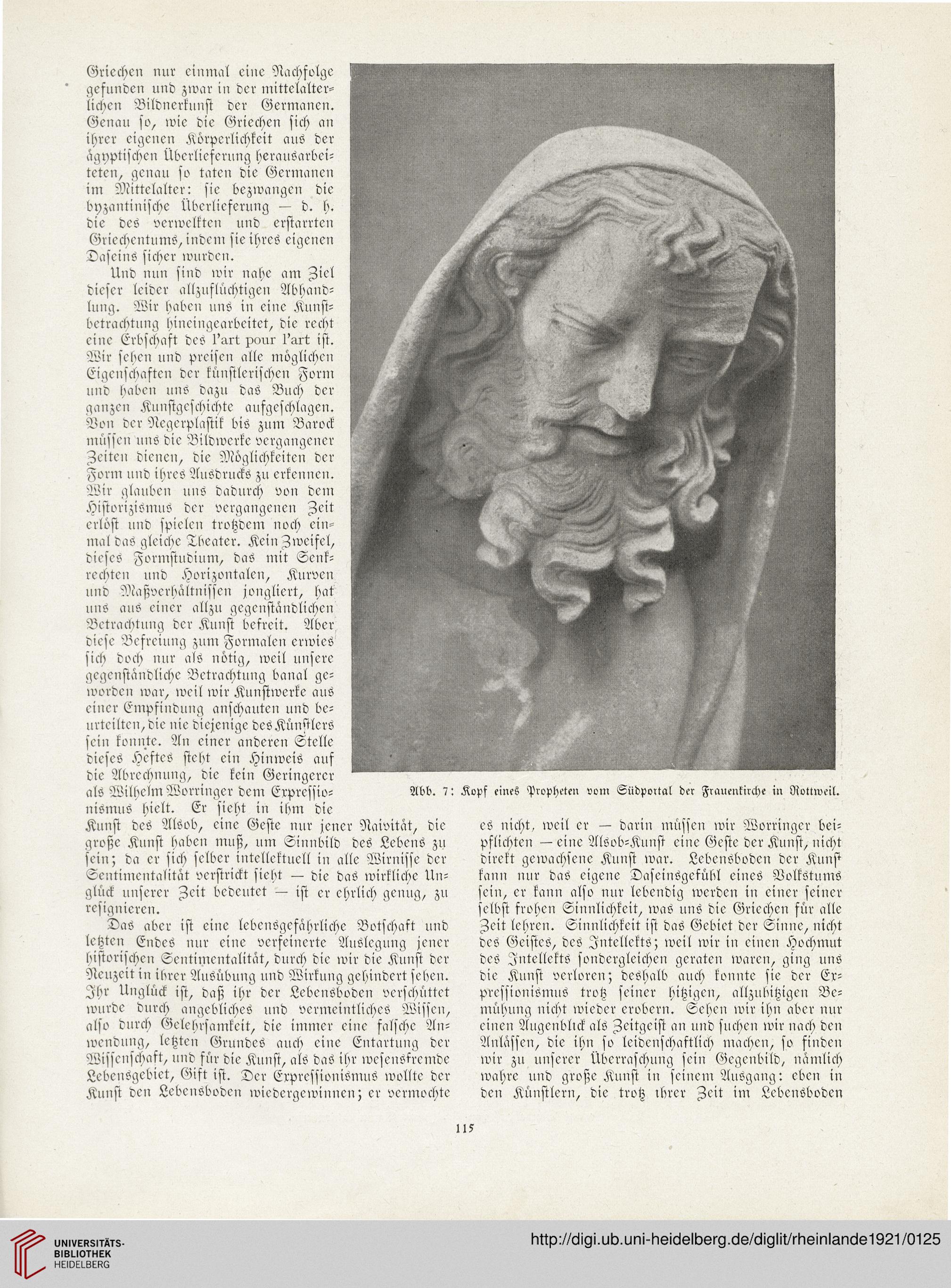

Abb. 7: Kopf eines Propheten vom Südportal der Frauenkirche in Rottweil.

Griechen nur einmal eine Nachfolge

gefunden und zwar in der mittelalter-

lichen Bildnerkunst der Germanen.

Genau so, wie die Griechen sich an

ihrer eigenen Körperlichkeit aus der

ägyptischen Überlieferung herausarbei-

teten, genau so taten die Germanen

im Mittelalter: sie bezwangen die

byzantinische Überlieferung — d. h.

die des verwelkten und erstarrten

Griechentums, indem sie ihres eigenen

Daseins sicher wurden.

Und nun sind wir nahe am Ziel

dieser leider allzuflüchtigen Abhand¬

lung. Wir haben uns in eine Kunst-

betrachtung hineingearbeitet, die recht

eine Erbschaft des l'urt xour l'mt ist.

Wir sehen und preisen alle möglichen

Eigenschaften der künstlerischen Form

und haben uns dazu das Buch der

ganzen Kunstgeschichte aufgeschlagen.

Von der Negerplastik bis zum Barock

müssen uns die Bildwerke vergangener

Zeiten dienen, die Möglichkeiten der

Form und ihres Ausdrucks zu erkennen.

Wir glauben uns dadurch von dem

Historizismus der vergangenen Zeit

erlöst und spielen trotzdem noch ein-

mal das gleiche Theater. Kein Zweifel,

dieses Formstudium, das mit Senk-

rechten und Horizontalen, Kurven

und Maßvcrhältnisfcn jongliert, hat

uns aus einer allzu gegenständlichen

Betrachtung der Kunst befreit. Abep

diese Befreiung zum Formalen erwies'

sich doch nur als nötig, weil unsere

gegenständliche Betrachtung banal ge-

worden war, weil wir Kunstwerke aus

einer Empfindung anschauten und be-

urteilten, die nie diejenige des Künstlers

sein konnte. An einer anderen Stelle

dieses Heftes steht ein Hinweis auf

die Abrechnung, die kein Geringerer

als Wilhelm Worringer dem Expressio-

nismus hielt. Er sieht in ihm die

Kunst des Alsob, eine Geste nur jener Naivität, die

große Kunst haben muß, um Sinnbild des Lebens zu

sein; da er sich selber intellektuell in alle Wirnisse der

Sentimentalität verstrickt sieht — die das wirkliche Un-

glück unserer Zeit bedeutet — ist er ehrlich genug, zu

resignieren.

Das aber ist eine lebensgefährliche Botschaft und

letzten Endes nur eine verfeinerte Auslegung jener

historischen Sentimentalität, durch die wir die Kunst der

Neuzeit in ihrer Ausübung und Wirkung gehindert sehen.

Ihr Unglück ist, daß ihr der Lebensboden verschüttet

wurde durch angebliches und vermeintliches Wissen,

also durch Gelehrsamkeit, die immer eine falsche An-

wendung, letzten Grundes auch eine Entartung der

Wissenschaft, und für die Kunst, als das ihr wesensfremde

Lebensgebiet, Gift ist. Der Expressionismus wollte der

Kunst den Lebensboden wiedergewinnen; er vermochte

es nicht, weil er — darin müssen wir Worringer bei-

pflichten — eine Alsob-Kunst eine Geste der Kunst, nicht

direkt gewachsene Kunst war. Lebcnsboden der Kunst

kann nur das eigene Daseinsgesühl eines Volkstums

sein, er kann also nur lebendig werden in einer seiner

selbst frohen Sinnlichkeit, was uns die Griechen für alle

Zeit lehren. Sinnlichkeit ist das Gebiet der Sinne, nicht

des Geistes, des Intellekts; weil wir in einen Hochmut

des Intellekts sondergleichen geraten waren, ging uns

die Kunst verloren; deshalb auch konnte sie der Ex-

pressionismus trotz seiner hitzigen, allzuhitzigen Be-

mühung nicht wieder erobern. Sehen wir ihn aber nur

einen Augenblick als Zeitgeist an und suchen wir nach den

Anlässen, die ihn so leidenschaftlich machen, so finden

wir zu unserer Überraschung sein Gegenbild, nämlich

wahre und große Kunst in seinem Ausgang: eben in

den Künstlern, die trotz ihrer Zeit in: Lebcnsboden

Griechen nur einmal eine Nachfolge

gefunden und zwar in der mittelalter-

lichen Bildnerkunst der Germanen.

Genau so, wie die Griechen sich an

ihrer eigenen Körperlichkeit aus der

ägyptischen Überlieferung herausarbei-

teten, genau so taten die Germanen

im Mittelalter: sie bezwangen die

byzantinische Überlieferung — d. h.

die des verwelkten und erstarrten

Griechentums, indem sie ihres eigenen

Daseins sicher wurden.

Und nun sind wir nahe am Ziel

dieser leider allzuflüchtigen Abhand¬

lung. Wir haben uns in eine Kunst-

betrachtung hineingearbeitet, die recht

eine Erbschaft des l'urt xour l'mt ist.

Wir sehen und preisen alle möglichen

Eigenschaften der künstlerischen Form

und haben uns dazu das Buch der

ganzen Kunstgeschichte aufgeschlagen.

Von der Negerplastik bis zum Barock

müssen uns die Bildwerke vergangener

Zeiten dienen, die Möglichkeiten der

Form und ihres Ausdrucks zu erkennen.

Wir glauben uns dadurch von dem

Historizismus der vergangenen Zeit

erlöst und spielen trotzdem noch ein-

mal das gleiche Theater. Kein Zweifel,

dieses Formstudium, das mit Senk-

rechten und Horizontalen, Kurven

und Maßvcrhältnisfcn jongliert, hat

uns aus einer allzu gegenständlichen

Betrachtung der Kunst befreit. Abep

diese Befreiung zum Formalen erwies'

sich doch nur als nötig, weil unsere

gegenständliche Betrachtung banal ge-

worden war, weil wir Kunstwerke aus

einer Empfindung anschauten und be-

urteilten, die nie diejenige des Künstlers

sein konnte. An einer anderen Stelle

dieses Heftes steht ein Hinweis auf

die Abrechnung, die kein Geringerer

als Wilhelm Worringer dem Expressio-

nismus hielt. Er sieht in ihm die

Kunst des Alsob, eine Geste nur jener Naivität, die

große Kunst haben muß, um Sinnbild des Lebens zu

sein; da er sich selber intellektuell in alle Wirnisse der

Sentimentalität verstrickt sieht — die das wirkliche Un-

glück unserer Zeit bedeutet — ist er ehrlich genug, zu

resignieren.

Das aber ist eine lebensgefährliche Botschaft und

letzten Endes nur eine verfeinerte Auslegung jener

historischen Sentimentalität, durch die wir die Kunst der

Neuzeit in ihrer Ausübung und Wirkung gehindert sehen.

Ihr Unglück ist, daß ihr der Lebensboden verschüttet

wurde durch angebliches und vermeintliches Wissen,

also durch Gelehrsamkeit, die immer eine falsche An-

wendung, letzten Grundes auch eine Entartung der

Wissenschaft, und für die Kunst, als das ihr wesensfremde

Lebensgebiet, Gift ist. Der Expressionismus wollte der

Kunst den Lebensboden wiedergewinnen; er vermochte

es nicht, weil er — darin müssen wir Worringer bei-

pflichten — eine Alsob-Kunst eine Geste der Kunst, nicht

direkt gewachsene Kunst war. Lebcnsboden der Kunst

kann nur das eigene Daseinsgesühl eines Volkstums

sein, er kann also nur lebendig werden in einer seiner

selbst frohen Sinnlichkeit, was uns die Griechen für alle

Zeit lehren. Sinnlichkeit ist das Gebiet der Sinne, nicht

des Geistes, des Intellekts; weil wir in einen Hochmut

des Intellekts sondergleichen geraten waren, ging uns

die Kunst verloren; deshalb auch konnte sie der Ex-

pressionismus trotz seiner hitzigen, allzuhitzigen Be-

mühung nicht wieder erobern. Sehen wir ihn aber nur

einen Augenblick als Zeitgeist an und suchen wir nach den

Anlässen, die ihn so leidenschaftlich machen, so finden

wir zu unserer Überraschung sein Gegenbild, nämlich

wahre und große Kunst in seinem Ausgang: eben in

den Künstlern, die trotz ihrer Zeit in: Lebcnsboden