BACCIO PONTELLI A ROMA

109

Nell’edilizia romana viceversa il tipo diventa comune e lo ritroviamo quasi in continuità

negli edifici del tempo, se non che, già in embrione, la finestra a crociera, dalle lastre sottili

e leggiere, piccola di dimensioni, ci si manifesta tagliata nel gran muro che porta l’entrata

al Foro di Nerva, dalla parte prospiciente la piazza del Grillo. Ed è forse l’esempio più

antico che si riscontra a Roma, dal momento che, fin dagli ultimi anni del Trecento, sap-

piamo che si aprirono case in quell’antica località. Ora a Roma appare per la prima volta

l’esempio di finestre costruite in tal guisa, esempio tratto

dall’architettura francese e penetrato qui forse col ritorno

della sede papale da Avignone. Modelli simili si trovano

frequentemente in Francia, fin dal secolo xm e rimangono

caratteristici, se pur s’ingentiliscono man mano con scana-

lature ed ornati delicati, fin verso l’era moderna.1

Accettiamo con lo Zippel che l’edificio di Paolo II

abbia strette analogie con il castello di Sorgue, ma ci limi-

tiamo in questo studio a fare osservare come gl’ influssi di

questo genere architettonico, chiamiamolo francese, si ma-

nifestassero solamente subito a Roma, come anzi divenis-

sero tradizionalmente locali, mantenuti anche nel primitivo

disegno, da architetti toscani venuti a Roma, che già erano

stati educati alle forme gentili della loro grande arte. Onde

possiamo spiegarci con più facilità, senza pretendere di

ascrivere il palazzo di Venezia ad un artefice romano, come

nell’edilizia locale subentrassero elementi stranieri, che, fon-

dendosi ai tradizionali, produssero forme nuove, senza ri-

scontri.

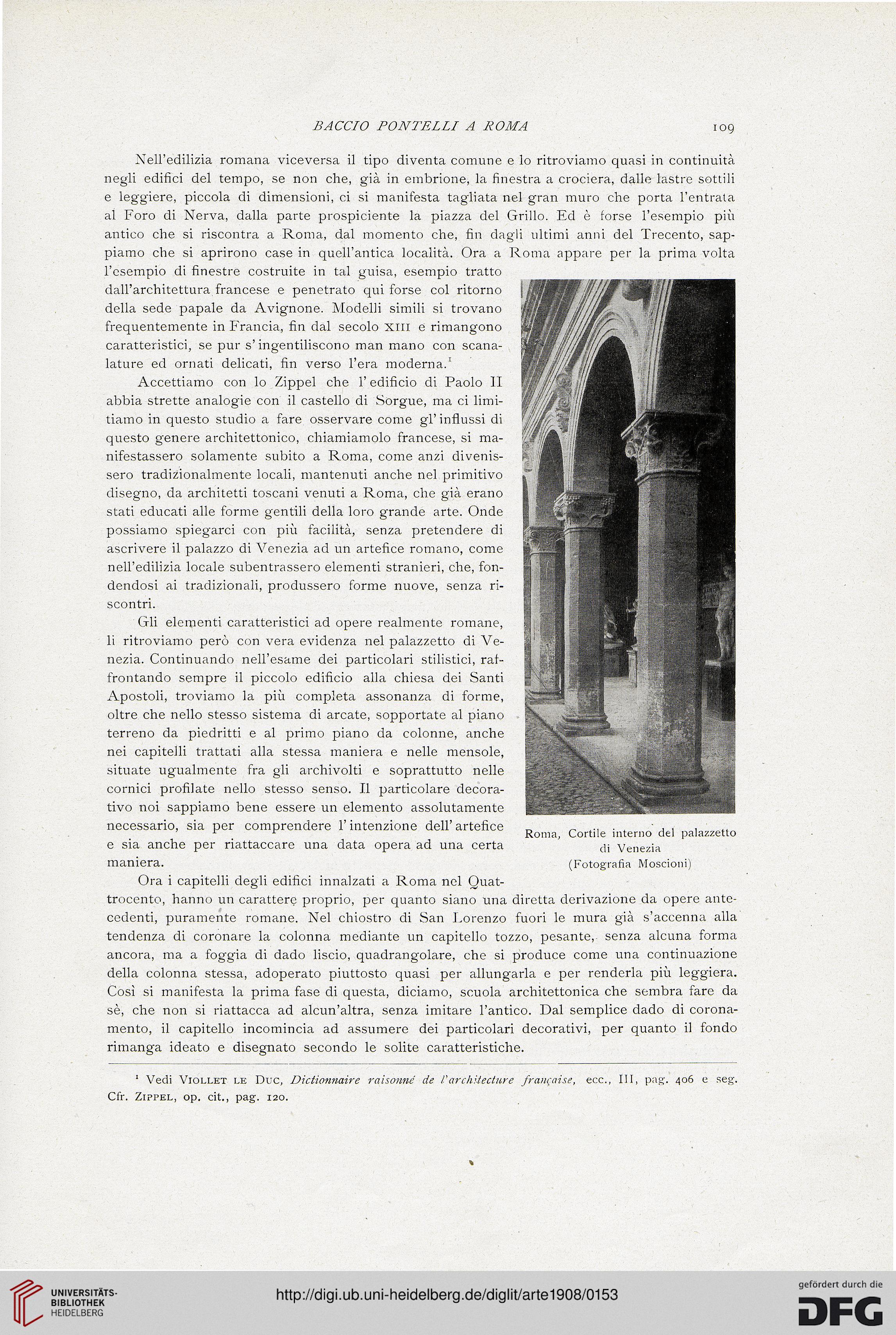

Gli elementi caratteristici ad opere realmente romane,

li ritroviamo però con vera evidenza nel palazzetto di Ve-

nezia. Continuando nell’esame dei particolari stilistici, raf-

frontando sempre il piccolo edificio alla chiesa dei Santi

Apostoli, troviamo la più completa assonanza di forme,

oltre che nello stesso sistema di arcate, sopportate al piano

terreno da piedritti e al primo piano da colonne, anche

nei capitelli trattati alla stessa maniera e nelle mensole,

situate ugualmente fra gli archivolti e soprattutto nelle

cornici profilate nello stesso senso. Il particolare decora-

tivo noi sappiamo bene essere un elemento assolutamente

necessario, sia per comprendere l’intenzione dell’ artefice

e sia anche per riattaccare una data opera ad una certa

maniera.

Ora i capitelli degli edifici innalzati a Roma nel Quat-

trocento, hanno un carattere proprio, per quanto siano una diretta derivazione da opere ante-

cedenti, puramente romane. Nel chiostro di San Lorenzo fuori le mura già s’accenna alla

tendenza di coronare la colonna mediante un capitello tozzo, pesante, senza alcuna forma

ancora, ma a foggia di dado liscio, quadrangolare, che si produce come una continuazione

della colonna stessa, adoperato piuttosto quasi per allungarla e per renderla più leggiera.

Così si manifesta la prima fase di questa, diciamo, scuola architettonica che sembra fare da

sè, che non si riattacca ad alcun’altra, senza imitare l’antico. Dal semplice dado di corona-

mento, il capitello incomincia ad assumere dei particolari decorativi, per quanto il fondo

rimanga ideato e disegnato secondo le solite caratteristiche.

Roma, Cortile interno del palazzetto

di Venezia

(Fotografia Moscioni)

1 Vedi Viollet le Due, Dictionnaire raìsonné de Varchitecture franfaise, ecc., Ili, pag. 406 e seg.

Cfr. Zippel, op. cit., pag. 120.

109

Nell’edilizia romana viceversa il tipo diventa comune e lo ritroviamo quasi in continuità

negli edifici del tempo, se non che, già in embrione, la finestra a crociera, dalle lastre sottili

e leggiere, piccola di dimensioni, ci si manifesta tagliata nel gran muro che porta l’entrata

al Foro di Nerva, dalla parte prospiciente la piazza del Grillo. Ed è forse l’esempio più

antico che si riscontra a Roma, dal momento che, fin dagli ultimi anni del Trecento, sap-

piamo che si aprirono case in quell’antica località. Ora a Roma appare per la prima volta

l’esempio di finestre costruite in tal guisa, esempio tratto

dall’architettura francese e penetrato qui forse col ritorno

della sede papale da Avignone. Modelli simili si trovano

frequentemente in Francia, fin dal secolo xm e rimangono

caratteristici, se pur s’ingentiliscono man mano con scana-

lature ed ornati delicati, fin verso l’era moderna.1

Accettiamo con lo Zippel che l’edificio di Paolo II

abbia strette analogie con il castello di Sorgue, ma ci limi-

tiamo in questo studio a fare osservare come gl’ influssi di

questo genere architettonico, chiamiamolo francese, si ma-

nifestassero solamente subito a Roma, come anzi divenis-

sero tradizionalmente locali, mantenuti anche nel primitivo

disegno, da architetti toscani venuti a Roma, che già erano

stati educati alle forme gentili della loro grande arte. Onde

possiamo spiegarci con più facilità, senza pretendere di

ascrivere il palazzo di Venezia ad un artefice romano, come

nell’edilizia locale subentrassero elementi stranieri, che, fon-

dendosi ai tradizionali, produssero forme nuove, senza ri-

scontri.

Gli elementi caratteristici ad opere realmente romane,

li ritroviamo però con vera evidenza nel palazzetto di Ve-

nezia. Continuando nell’esame dei particolari stilistici, raf-

frontando sempre il piccolo edificio alla chiesa dei Santi

Apostoli, troviamo la più completa assonanza di forme,

oltre che nello stesso sistema di arcate, sopportate al piano

terreno da piedritti e al primo piano da colonne, anche

nei capitelli trattati alla stessa maniera e nelle mensole,

situate ugualmente fra gli archivolti e soprattutto nelle

cornici profilate nello stesso senso. Il particolare decora-

tivo noi sappiamo bene essere un elemento assolutamente

necessario, sia per comprendere l’intenzione dell’ artefice

e sia anche per riattaccare una data opera ad una certa

maniera.

Ora i capitelli degli edifici innalzati a Roma nel Quat-

trocento, hanno un carattere proprio, per quanto siano una diretta derivazione da opere ante-

cedenti, puramente romane. Nel chiostro di San Lorenzo fuori le mura già s’accenna alla

tendenza di coronare la colonna mediante un capitello tozzo, pesante, senza alcuna forma

ancora, ma a foggia di dado liscio, quadrangolare, che si produce come una continuazione

della colonna stessa, adoperato piuttosto quasi per allungarla e per renderla più leggiera.

Così si manifesta la prima fase di questa, diciamo, scuola architettonica che sembra fare da

sè, che non si riattacca ad alcun’altra, senza imitare l’antico. Dal semplice dado di corona-

mento, il capitello incomincia ad assumere dei particolari decorativi, per quanto il fondo

rimanga ideato e disegnato secondo le solite caratteristiche.

Roma, Cortile interno del palazzetto

di Venezia

(Fotografia Moscioni)

1 Vedi Viollet le Due, Dictionnaire raìsonné de Varchitecture franfaise, ecc., Ili, pag. 406 e seg.

Cfr. Zippel, op. cit., pag. 120.