MISCELLANEA

232

che questi monumenti, di secondaria importanza, a

Roma sono stati poco o nulla .studiati.

La maniera decorativa e le figure dell’Evangelista.e

rii San Giacomo, sono di una mano tutta lombarda,

lombardesco é il motivo rii tirar le pieghe, alla foggia

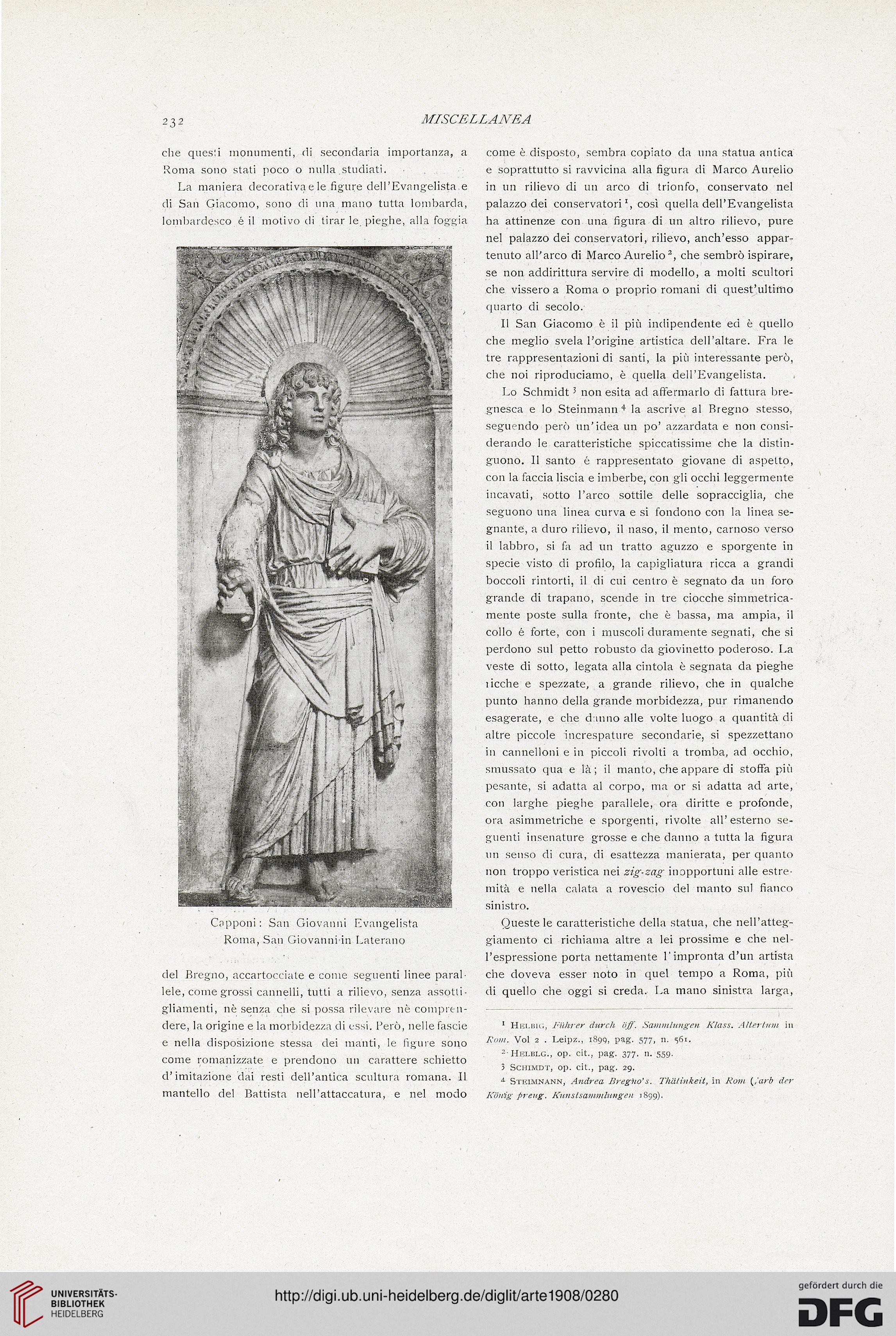

Capponi: San Giovanni Evangelista

Roma, San Giovanniin Laterano

del Bregno, accartocciate e come seguenti linee parai

lele, come grossi cannelli, tutti a rilievo, senza assotti-

gliamenti, nè senza che si possa rilevare nè compren-

dere, la origine e la morbidezza di essi. Però, nelle fascie

e nella disposizione stessa dei manti, le figure sono

come romanizzate e prendono un carattere schietto

d’imitazione dai resti dell’antica scultura romana. Il

mantello del Battista nell’attaccatura, e nel modo

come è disposto, sembra copiato da una statua antica

e soprattutto si ravvicina alla figura di Marco Aurelio

in un rilievo di un arco di trionfo, conservato nel

palazzo dei conservatori1, così quella dell’Evangelista

ha attinenze con una figura di un altro rilievo, pure

nel palazzo dei conservatori, rilievo, anch’esso appar-

tenuto all'arco di Marco Aurelio 2, che sembrò ispirare,

se non addirittura servire di modello, a molti scultori

che vissero a Roma o proprio romani di quest’ultimo

quarto di secolo.

Il San Giacomo è il più indipendente ed è quello

che meglio svela l’origine artistica dell’altare. Fra le

tre rappresentazioni di santi, la più interessante però,

che noi riproduciamo, è quella dell’Evangelista.

Lo Schmidt 3 non esita ad affermarlo di fattura bre-

gnesca e lo Steinmann 4 la ascrive al Bregno stesso,

seguendo però un’idea un po’ azzardata e non consi-

derando le caratteristiche spiccatissime che la distin-

guono. Il santo é rappresentato giovane di aspetto,

con la faccia liscia e imberbe, con gli occhi leggermente

incavati, sotto l’arco sottile delle sopracciglia, che

seguono una linea curva e si fondono con la linea se-

gnante, a duro rilievo, il naso, il mento, carnoso verso

il labbro, si fa ad un tratto aguzzo e sporgente in

specie visto di profilo, la capigliatura ricca a grandi

boccoli rintorti, il di cui centro è segnato da un foro

grande di trapano, scende in tre ciocche simmetrica-

mente poste sulla fronte, che è bassa, ma ampia, il

collo é forte, con i muscoli duramente segnati, che si

perdono sul petto robusto da giovinetto poderoso. La

veste di sotto, legata alla cintola è segnata da pieghe

ricche e spezzate, a grande rilievo, che in qualche

punto hanno della grande morbidezza, pur rimanendo

esagerate, e che d anno alle volte luogo a quantità di

altre piccole increspature secondarie, si spezzettano

in cannelloni e in piccoli rivolti a tromba, ad occhio,

smussato qua e là ; il manto, che appare di stoffa più

pesante, si adatta al corpo, ma or si adatta ad arte,

con larghe pieghe parallele, ora diritte e profonde,

ora asimmetriche e sporgenti, rivolte all’esterno se-

guenti insenature grosse e che danno a tutta la figura

un senso di cura, di esattezza manierata, per quanto

non troppo veristica nei zig-zag inopportuni alle estre-

mità e nella calata a rovescio del manto sul fianco

sinistro.

Queste le caratteristiche della statua, che nell’atteg-

giamento ci richiama altre a lei prossime e che nel-

l’espressione porta nettamente l’impronta d’un artista

che doveva esser noto in quel tempo a Roma, più

di quello che oggi si creda. La mano sinistra larga,

1 Helbig, Fuhrer durch off. Sammlungen Klass. Allertimi in

Rovi. Voi 2 . Leipz., 1899, pag. 577, n. 561.

2 Helblg., op. cit., pag. 377. n. 559.

3 Schimdt, op. cit., pag. 29.

A Steimnann, Andrea Bregho’s. Thatinkeit, in Rovi (/arb der

Kdnig preug. Kunstsammlungen 1899).

232

che questi monumenti, di secondaria importanza, a

Roma sono stati poco o nulla .studiati.

La maniera decorativa e le figure dell’Evangelista.e

rii San Giacomo, sono di una mano tutta lombarda,

lombardesco é il motivo rii tirar le pieghe, alla foggia

Capponi: San Giovanni Evangelista

Roma, San Giovanniin Laterano

del Bregno, accartocciate e come seguenti linee parai

lele, come grossi cannelli, tutti a rilievo, senza assotti-

gliamenti, nè senza che si possa rilevare nè compren-

dere, la origine e la morbidezza di essi. Però, nelle fascie

e nella disposizione stessa dei manti, le figure sono

come romanizzate e prendono un carattere schietto

d’imitazione dai resti dell’antica scultura romana. Il

mantello del Battista nell’attaccatura, e nel modo

come è disposto, sembra copiato da una statua antica

e soprattutto si ravvicina alla figura di Marco Aurelio

in un rilievo di un arco di trionfo, conservato nel

palazzo dei conservatori1, così quella dell’Evangelista

ha attinenze con una figura di un altro rilievo, pure

nel palazzo dei conservatori, rilievo, anch’esso appar-

tenuto all'arco di Marco Aurelio 2, che sembrò ispirare,

se non addirittura servire di modello, a molti scultori

che vissero a Roma o proprio romani di quest’ultimo

quarto di secolo.

Il San Giacomo è il più indipendente ed è quello

che meglio svela l’origine artistica dell’altare. Fra le

tre rappresentazioni di santi, la più interessante però,

che noi riproduciamo, è quella dell’Evangelista.

Lo Schmidt 3 non esita ad affermarlo di fattura bre-

gnesca e lo Steinmann 4 la ascrive al Bregno stesso,

seguendo però un’idea un po’ azzardata e non consi-

derando le caratteristiche spiccatissime che la distin-

guono. Il santo é rappresentato giovane di aspetto,

con la faccia liscia e imberbe, con gli occhi leggermente

incavati, sotto l’arco sottile delle sopracciglia, che

seguono una linea curva e si fondono con la linea se-

gnante, a duro rilievo, il naso, il mento, carnoso verso

il labbro, si fa ad un tratto aguzzo e sporgente in

specie visto di profilo, la capigliatura ricca a grandi

boccoli rintorti, il di cui centro è segnato da un foro

grande di trapano, scende in tre ciocche simmetrica-

mente poste sulla fronte, che è bassa, ma ampia, il

collo é forte, con i muscoli duramente segnati, che si

perdono sul petto robusto da giovinetto poderoso. La

veste di sotto, legata alla cintola è segnata da pieghe

ricche e spezzate, a grande rilievo, che in qualche

punto hanno della grande morbidezza, pur rimanendo

esagerate, e che d anno alle volte luogo a quantità di

altre piccole increspature secondarie, si spezzettano

in cannelloni e in piccoli rivolti a tromba, ad occhio,

smussato qua e là ; il manto, che appare di stoffa più

pesante, si adatta al corpo, ma or si adatta ad arte,

con larghe pieghe parallele, ora diritte e profonde,

ora asimmetriche e sporgenti, rivolte all’esterno se-

guenti insenature grosse e che danno a tutta la figura

un senso di cura, di esattezza manierata, per quanto

non troppo veristica nei zig-zag inopportuni alle estre-

mità e nella calata a rovescio del manto sul fianco

sinistro.

Queste le caratteristiche della statua, che nell’atteg-

giamento ci richiama altre a lei prossime e che nel-

l’espressione porta nettamente l’impronta d’un artista

che doveva esser noto in quel tempo a Roma, più

di quello che oggi si creda. La mano sinistra larga,

1 Helbig, Fuhrer durch off. Sammlungen Klass. Allertimi in

Rovi. Voi 2 . Leipz., 1899, pag. 577, n. 561.

2 Helblg., op. cit., pag. 377. n. 559.

3 Schimdt, op. cit., pag. 29.

A Steimnann, Andrea Bregho’s. Thatinkeit, in Rovi (/arb der

Kdnig preug. Kunstsammlungen 1899).