59

auf dem Westeride dessewen rund 1 km langen Felskammes. Gie bildet durch Graben und Wall von

der Hohkönigsburg, dem Bergabhang und in sich völlig selbstandig abgeschlossene Bauwerke. V7ur ein

Haupttheil steht soweit aufrecht, daß man ohne Grabungen u. s. w. seine Bauformen erkennen kann,

ein Pallas, ziemlich in der Mitte der westlichen Baugruppe gelegen, der noch drei Außenwande in

leidlicher Erhaltung zeigt. Ihm ist gegen den Güdabhang des Berges ein Wall vorgelagert, der ganz

aus dem massiven Lelsen gehauen erscheint. Der s)allas selbst, ohne Rücksicht auf Gelandegestaltung

auf den etwa 6—8 m hoch glatt aufsteigenden Gandsteingrat gestellt, zeigt eine regelmaßig rechteckige

Grundrißform. Das Mauerwerk ist dasselbe wie bei dem Hauptbau der Hohkönigsburg, die Vauformen

verrathen jedoch durch

grundsatzliche Anwen-

dung des Spitzbogens,

durch glatte Profili-

rung u. s. w. eine

spatere Bauzeit als ich

oben für die Mauern

der Hauptburg ange-

nommen habe. Merk

würdig erscheint dem-

gegenüber, daß schon

1417 der Vlame Geden

burg in einem Lehens-

brief auftaucht; wenn

inan nicht annehmen

will, daß dieser ^ame

bald der einen, bald

der anderen Burg an-

gehört haben kann, so

muß man glauben, daß

dieser im besten Ginne

monumenrale Burg-

bau seit seiner Errich-

tung Lm Wesentlichen

unverandert blieb und

nicht langer als etwa

zwei Iahrhunderte be-

wohnt gewesen ist.

Dafür könnce

allerdings auch die Er-

haltung der noch auf-

rechtenBautheile offen-

bar Ln ursprünglicher

erster Ausführung

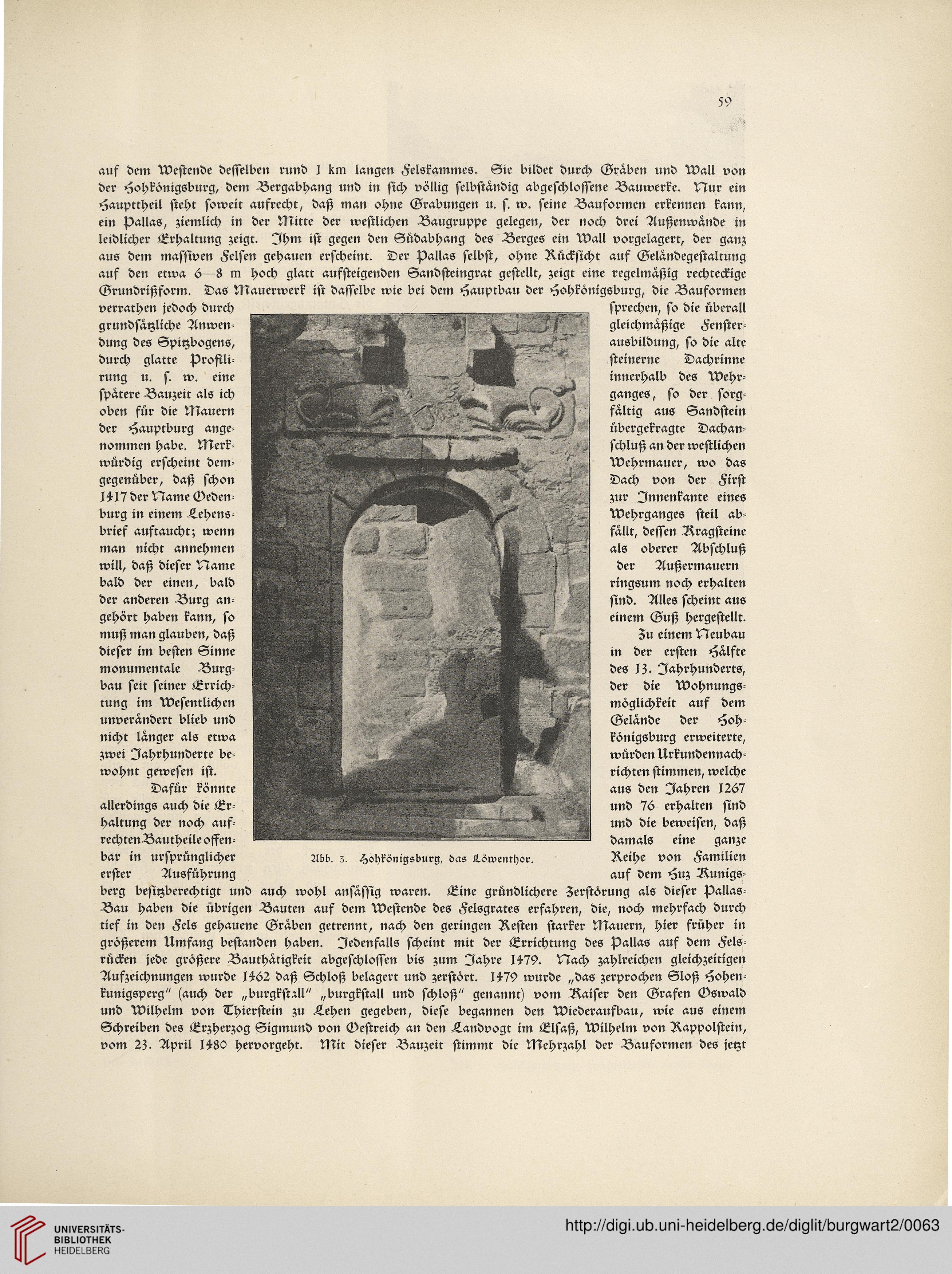

Abb. z. Hohkönigsburg, das Löwenthor.

sprechen, so die überall

gleichmaßige Fenster-

ausbildung, so die alte

steinerne Dachrinne

Lnnerhalb des Wehr-

ganges, so der sorg-

faltig aus Sandstein

übergekragte Dachan-

schluß an der westlichen

wehrmauer, wo das

Dach von der First

zur Innenkante eines

Wehrganges steil ab-

fällt, dessen Rragsteine

als oberer Abschluß

der Außermauern

ringsum noch erhalten

sind. Alles scheint aus

einem Guß hergestellt.

Zu einem ^eubau

in der ersten Halfte

des 1Z. Iahrhunderts,

der die Wohnungs-

möglichkeit auf dem

Gelande der Hoh-

königsburg erweiterte,

würden Urkundennach-

richten stimmen, welche

aus den Iahren 1267

und 76 erhalten sind

und die beweisen, daß

damals eine ganze

Reihe von Familien

auf dem Huz Runigs-

berg besitzberechtigt und auch wohl ansassig waren. Eine gründlichere Zerstörung als dieser s)allas-

Bau haben die übrigen Bauten auf dem Westende des Felsgrates erfahren, die, noch mehrfach durch

tief in den Fels gehauene Graben getrennt, nach den geri»tgen Resten starker Mauern, hier früher Ln

größerem Umfang bestanden haben. Iedenfalls scheint mit der Errichtung des Pallas auf dem ^els

rücken jede größere Bauthatigkeit abgeschlossen bis zum Iahre 1479. )^ach zahlreichen gleichzeitigen

Aufzeichnungen wurde 1462 daß Schloß belagert und zerstört. 1479 wurde „das zerprochen Sloß Hohen-

kunigsperg" (auch der „burgkstall" „burgkstall und schloß" genannt) vom Raiser den Grafen Gswald

und Wilhelm von Thierstein zu Lehen gegeben, diese begannen den Wiederaufbau, wie aus einem

Gchreiben des Erzherzog Sigmund von Gestreich an den Landvogt im Elsaß, Wilhelm von Rappolstein,

vom 2Z. April 1489 hervorgeht. Mit dieser Bauzeit stimmt die Mehrzahl der Bauformen des jetzt

auf dem Westeride dessewen rund 1 km langen Felskammes. Gie bildet durch Graben und Wall von

der Hohkönigsburg, dem Bergabhang und in sich völlig selbstandig abgeschlossene Bauwerke. V7ur ein

Haupttheil steht soweit aufrecht, daß man ohne Grabungen u. s. w. seine Bauformen erkennen kann,

ein Pallas, ziemlich in der Mitte der westlichen Baugruppe gelegen, der noch drei Außenwande in

leidlicher Erhaltung zeigt. Ihm ist gegen den Güdabhang des Berges ein Wall vorgelagert, der ganz

aus dem massiven Lelsen gehauen erscheint. Der s)allas selbst, ohne Rücksicht auf Gelandegestaltung

auf den etwa 6—8 m hoch glatt aufsteigenden Gandsteingrat gestellt, zeigt eine regelmaßig rechteckige

Grundrißform. Das Mauerwerk ist dasselbe wie bei dem Hauptbau der Hohkönigsburg, die Vauformen

verrathen jedoch durch

grundsatzliche Anwen-

dung des Spitzbogens,

durch glatte Profili-

rung u. s. w. eine

spatere Bauzeit als ich

oben für die Mauern

der Hauptburg ange-

nommen habe. Merk

würdig erscheint dem-

gegenüber, daß schon

1417 der Vlame Geden

burg in einem Lehens-

brief auftaucht; wenn

inan nicht annehmen

will, daß dieser ^ame

bald der einen, bald

der anderen Burg an-

gehört haben kann, so

muß man glauben, daß

dieser im besten Ginne

monumenrale Burg-

bau seit seiner Errich-

tung Lm Wesentlichen

unverandert blieb und

nicht langer als etwa

zwei Iahrhunderte be-

wohnt gewesen ist.

Dafür könnce

allerdings auch die Er-

haltung der noch auf-

rechtenBautheile offen-

bar Ln ursprünglicher

erster Ausführung

Abb. z. Hohkönigsburg, das Löwenthor.

sprechen, so die überall

gleichmaßige Fenster-

ausbildung, so die alte

steinerne Dachrinne

Lnnerhalb des Wehr-

ganges, so der sorg-

faltig aus Sandstein

übergekragte Dachan-

schluß an der westlichen

wehrmauer, wo das

Dach von der First

zur Innenkante eines

Wehrganges steil ab-

fällt, dessen Rragsteine

als oberer Abschluß

der Außermauern

ringsum noch erhalten

sind. Alles scheint aus

einem Guß hergestellt.

Zu einem ^eubau

in der ersten Halfte

des 1Z. Iahrhunderts,

der die Wohnungs-

möglichkeit auf dem

Gelande der Hoh-

königsburg erweiterte,

würden Urkundennach-

richten stimmen, welche

aus den Iahren 1267

und 76 erhalten sind

und die beweisen, daß

damals eine ganze

Reihe von Familien

auf dem Huz Runigs-

berg besitzberechtigt und auch wohl ansassig waren. Eine gründlichere Zerstörung als dieser s)allas-

Bau haben die übrigen Bauten auf dem Westende des Felsgrates erfahren, die, noch mehrfach durch

tief in den Fels gehauene Graben getrennt, nach den geri»tgen Resten starker Mauern, hier früher Ln

größerem Umfang bestanden haben. Iedenfalls scheint mit der Errichtung des Pallas auf dem ^els

rücken jede größere Bauthatigkeit abgeschlossen bis zum Iahre 1479. )^ach zahlreichen gleichzeitigen

Aufzeichnungen wurde 1462 daß Schloß belagert und zerstört. 1479 wurde „das zerprochen Sloß Hohen-

kunigsperg" (auch der „burgkstall" „burgkstall und schloß" genannt) vom Raiser den Grafen Gswald

und Wilhelm von Thierstein zu Lehen gegeben, diese begannen den Wiederaufbau, wie aus einem

Gchreiben des Erzherzog Sigmund von Gestreich an den Landvogt im Elsaß, Wilhelm von Rappolstein,

vom 2Z. April 1489 hervorgeht. Mit dieser Bauzeit stimmt die Mehrzahl der Bauformen des jetzt