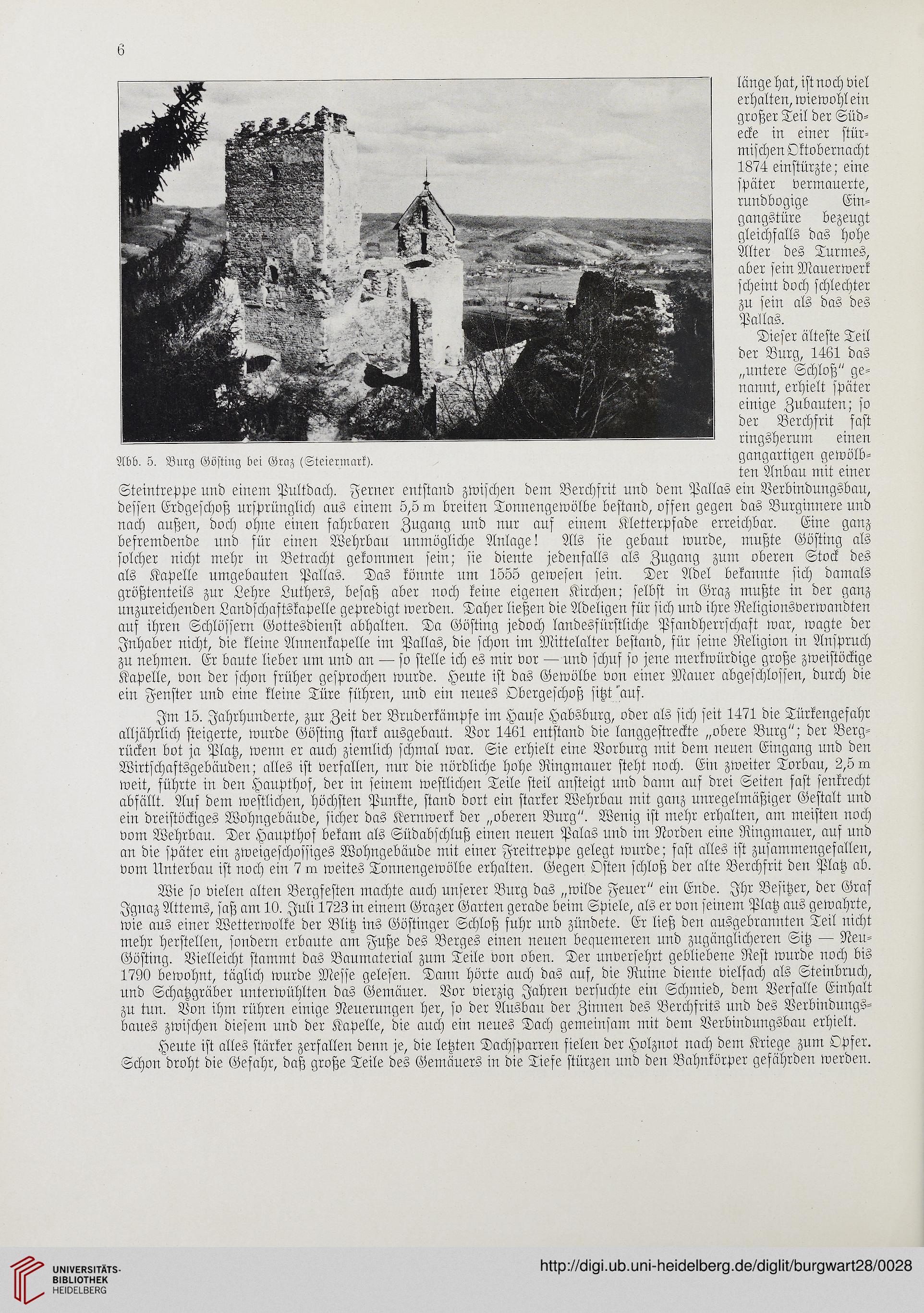

länge hat, ist noch viel

erhalten, wiewohl ein

großer Teil der Süd-

ecke in einer stür-

mischen Sktobernacht

1874 einstürzte; eine

später vermauerte,

rnndbogige Ein-

gangstüre bezeugt

gleichfalls das hohe

Alter des Turmes,

aber sein Mauerwerk

scheint doch schlechter

zu sein als das des

Pallas.

Dieser älteste Teil

der Burg, 1461 das

„untere Schloß" ge-

nannt, erhielt später

einige Zubauten; so

der Berchfrit fast

ringsherum einen

gangartigen gewölb-

ten Anbau mit einer

Steintreppe und einem Pultdach. Ferner entstand zwischen dem Berchfrit und dem Pallas ein Verbindungsbau,

dessen Erdgeschoß ursprünglich aus einem 5,5 in breiten Tonnengewölbe bestand, offen gegen das Burginnere und

nach außen, doch ohne einen fahrbaren Zugang und nur aus einem Kletterpfade erreichbar. Eine ganz

befremdende und für einen Wehrbau unmögliche Anlage! Als sie gebaut wurde, mußte Gösting als

solcher nicht mehr in Betracht gekommen sein; sie diente jedenfalls als Zugang zum oberen Stock des

als Kapelle umgebauten Pallas. Das könnte um 1555 gewesen sein. Der Adel bekannte sich damals

größtenteils zur Lehre Luthers, besaß aber noch keine eigenen Kirchen; selbst in Graz mußte in der ganz

unzureichenden Landschaftskapelle gepredigt werden. Daher ließen die Adeligen für sich und ihre Religionsverwandten

auf ihren Schlössern Gottesdienst abhalten. Da Gösting jedoch landesfürstliche Pfandherrschaft war, wagte der

Inhaber nicht, die kleine Annenkapelle im Pallas, die schon im Mittelalter bestand, für seine Religion in Anspruch

zu nehmen. Er baute lieber um und an — so stelle ich es mir vor — und schuf so jene merkwürdige große zweistöckige

Kapelle, von der schon früher gesprochen wurde. Heute ist das Gewölbe von einer Mauer abgeschlossen, durch die

ein Fenster und eine kleine Türe führen, und ein neues Obergeschoß sitzt Ruf.

Im 15. Jahrhunderte, zur Zeit der Bruderkämpfe im Hause Habsburg, oder als sich seit 1471 die Türkengefahr

alljährlich steigerte, wurde Gösting stark ausgebaut. Bor 1461 entstand die langgestreckte „obere Burg"; der Berg-

rücken bot ja Platz, wenn er auch ziemlich schmal war. Sie erhielt eine Vorburg mit dem neuen Eingang und den

Wirtschaftsgebäuden; alles ist verfallen, nur die nördliche hohe Ringmauer steht noch. Ein zweiter Torban, 2,5 m

weit, führte in den Haupthof, der in seinem westlichen Teile steil ansteigt und dann auf drei Seiten fast senkrecht

abfällt. Auf dem westlichen, höchsten Punkte, stand dort ein starker Wehrbau mit ganz unregelmäßiger Gestalt und

ein dreistöckiges Wohngebäude, sicher das Kernwerk der „oberen Burg". Wenig ist mehr erhalten, am meisten noch

vom Wehrbau. Der Haupthof bekam als Südabschluß einen neuen Palas und im Norden eine Ringmauer, auf und

an die später ein zweigeschossiges Wohngebäude mit einer Freitreppe gelegt wurde; fast alles ist zusammengefallen,

von: Unterbau ist noch ein 7 m weites Tonnengewölbe erhalten. Gegen Osten schloß der alte Berchfrit den Platz ab.

Wie so vielen alten Bergfesten machte auch unserer Burg das „wilde Feuer" ein Ende. Ihr Besitzer, der Graf

Ignaz Attems, saß am 10. Juli 1723 in einein Grazer Garten gerade beim Spiele, als er von seinem Platz aus gewahrte,

wie aus einer Wetterwolke der Blitz ins Göstinger Schloß fuhr und zündete. Er ließ den ausgebrannten Teil nicht

mehr Herstellen, sondern erbaute am Fuße des Berges einen neuen bequemeren und zugänglicheren Sitz — Neu-

Gösting. Vielleicht stammt das Baumaterial zum Teile von oben. Der unversehrt gebliebene Rest wurde noch bis

1790 bewohnt, täglich wurde Messe gelesen. Dann hörte auch das auf, die Ruine diente vielfach als Steinbruch,

und Schatzgräber unterwühlten das Gemäuer. Vor vierzig Jahren versuchte ein Schmied, dem Verfalle Einhalt

zu tun. Von ihm rühren einige Neuerungen her, so der Ausbau der Zinnen des Berchfrits und des Verbindungs-

baues zwischen diesem und der Kapelle, die auch ein neues Dach gemeinsam mit dem Verbindungsbau erhielt.

Heute ist alles stärker zerfallen denn je, die letzten Dachsparren fielen der Holznot nach dem Kriege zum Opfer.

Schon droht die Gefahr, daß große Teile des Gemäuers in die Tiefe stürzen und den Bahnkörper gefährden werden.

erhalten, wiewohl ein

großer Teil der Süd-

ecke in einer stür-

mischen Sktobernacht

1874 einstürzte; eine

später vermauerte,

rnndbogige Ein-

gangstüre bezeugt

gleichfalls das hohe

Alter des Turmes,

aber sein Mauerwerk

scheint doch schlechter

zu sein als das des

Pallas.

Dieser älteste Teil

der Burg, 1461 das

„untere Schloß" ge-

nannt, erhielt später

einige Zubauten; so

der Berchfrit fast

ringsherum einen

gangartigen gewölb-

ten Anbau mit einer

Steintreppe und einem Pultdach. Ferner entstand zwischen dem Berchfrit und dem Pallas ein Verbindungsbau,

dessen Erdgeschoß ursprünglich aus einem 5,5 in breiten Tonnengewölbe bestand, offen gegen das Burginnere und

nach außen, doch ohne einen fahrbaren Zugang und nur aus einem Kletterpfade erreichbar. Eine ganz

befremdende und für einen Wehrbau unmögliche Anlage! Als sie gebaut wurde, mußte Gösting als

solcher nicht mehr in Betracht gekommen sein; sie diente jedenfalls als Zugang zum oberen Stock des

als Kapelle umgebauten Pallas. Das könnte um 1555 gewesen sein. Der Adel bekannte sich damals

größtenteils zur Lehre Luthers, besaß aber noch keine eigenen Kirchen; selbst in Graz mußte in der ganz

unzureichenden Landschaftskapelle gepredigt werden. Daher ließen die Adeligen für sich und ihre Religionsverwandten

auf ihren Schlössern Gottesdienst abhalten. Da Gösting jedoch landesfürstliche Pfandherrschaft war, wagte der

Inhaber nicht, die kleine Annenkapelle im Pallas, die schon im Mittelalter bestand, für seine Religion in Anspruch

zu nehmen. Er baute lieber um und an — so stelle ich es mir vor — und schuf so jene merkwürdige große zweistöckige

Kapelle, von der schon früher gesprochen wurde. Heute ist das Gewölbe von einer Mauer abgeschlossen, durch die

ein Fenster und eine kleine Türe führen, und ein neues Obergeschoß sitzt Ruf.

Im 15. Jahrhunderte, zur Zeit der Bruderkämpfe im Hause Habsburg, oder als sich seit 1471 die Türkengefahr

alljährlich steigerte, wurde Gösting stark ausgebaut. Bor 1461 entstand die langgestreckte „obere Burg"; der Berg-

rücken bot ja Platz, wenn er auch ziemlich schmal war. Sie erhielt eine Vorburg mit dem neuen Eingang und den

Wirtschaftsgebäuden; alles ist verfallen, nur die nördliche hohe Ringmauer steht noch. Ein zweiter Torban, 2,5 m

weit, führte in den Haupthof, der in seinem westlichen Teile steil ansteigt und dann auf drei Seiten fast senkrecht

abfällt. Auf dem westlichen, höchsten Punkte, stand dort ein starker Wehrbau mit ganz unregelmäßiger Gestalt und

ein dreistöckiges Wohngebäude, sicher das Kernwerk der „oberen Burg". Wenig ist mehr erhalten, am meisten noch

vom Wehrbau. Der Haupthof bekam als Südabschluß einen neuen Palas und im Norden eine Ringmauer, auf und

an die später ein zweigeschossiges Wohngebäude mit einer Freitreppe gelegt wurde; fast alles ist zusammengefallen,

von: Unterbau ist noch ein 7 m weites Tonnengewölbe erhalten. Gegen Osten schloß der alte Berchfrit den Platz ab.

Wie so vielen alten Bergfesten machte auch unserer Burg das „wilde Feuer" ein Ende. Ihr Besitzer, der Graf

Ignaz Attems, saß am 10. Juli 1723 in einein Grazer Garten gerade beim Spiele, als er von seinem Platz aus gewahrte,

wie aus einer Wetterwolke der Blitz ins Göstinger Schloß fuhr und zündete. Er ließ den ausgebrannten Teil nicht

mehr Herstellen, sondern erbaute am Fuße des Berges einen neuen bequemeren und zugänglicheren Sitz — Neu-

Gösting. Vielleicht stammt das Baumaterial zum Teile von oben. Der unversehrt gebliebene Rest wurde noch bis

1790 bewohnt, täglich wurde Messe gelesen. Dann hörte auch das auf, die Ruine diente vielfach als Steinbruch,

und Schatzgräber unterwühlten das Gemäuer. Vor vierzig Jahren versuchte ein Schmied, dem Verfalle Einhalt

zu tun. Von ihm rühren einige Neuerungen her, so der Ausbau der Zinnen des Berchfrits und des Verbindungs-

baues zwischen diesem und der Kapelle, die auch ein neues Dach gemeinsam mit dem Verbindungsbau erhielt.

Heute ist alles stärker zerfallen denn je, die letzten Dachsparren fielen der Holznot nach dem Kriege zum Opfer.

Schon droht die Gefahr, daß große Teile des Gemäuers in die Tiefe stürzen und den Bahnkörper gefährden werden.