30

sind die Burgenbesitzer, als

Hauptgruppe, dann einige

Städte von geringer Macht

und endlich wenige Prä-

laten, wenige geistliche

Würdenträger. Meine Auf-

gabe innerhalb der kurzen

Zeit, die noch verfügbar ist,

soll sein, Ihnen darznstellen

zum ersten die Stätte des

Wirkens dieser Landstände,

das Landhaus, und daran

schließend die Stätte der

Waffenrüstung, die von

diesen Ständen für die

Wehrkraft des Landes be-

reitgestellt wurde, das

Landeszeughaus.

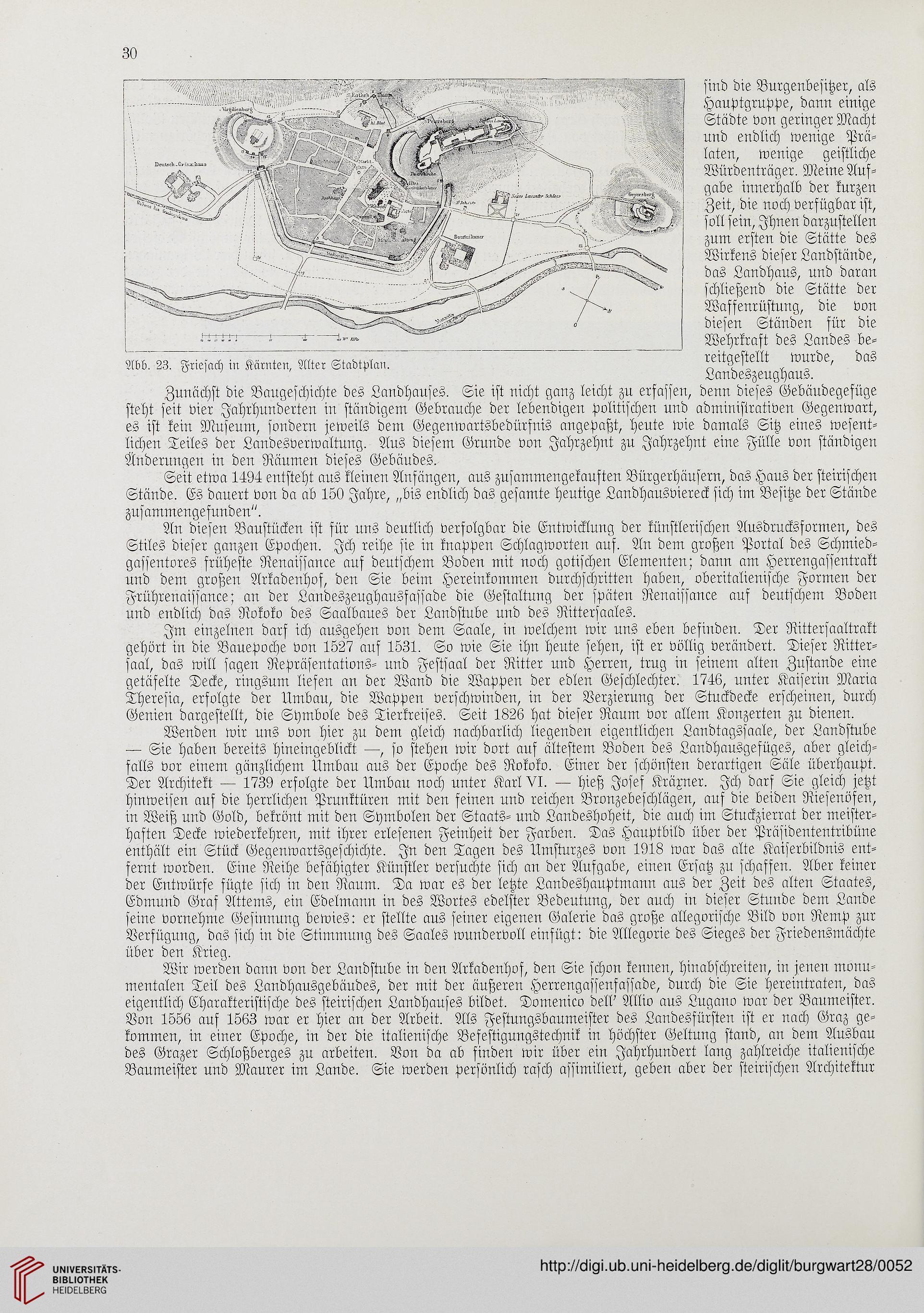

Zunächst die Baugeschichte des Landhauses. Sie ist nicht ganz leicht zu erfassen, denn dieses Gebäudegefüge

steht seit vier Jahrhunderten in ständigem Gebrauche der lebendigen politischen und administrativen Gegenwart,

es ist kein Museum, sondern jeweils dem Gegenwartsbedürfnis angepaßt, heute wie damals Sitz eines wesent-

lichen Teiles der Landesverwaltung. Aus diesem Grunde von Jahrzehnt zu Jahrzehnt eine Fülle von ständigen

Änderungen in den Räumen dieses Gebäudes.

Seit etwa 1494 entsteht aus kleinen Anfängen, aus zusammengekauften Bürgerhäusern, das Hans der steirischen

Stände. Es dauert von da ab 150 Jahre, „bis endlich das gesamte heutige Landhausviereck sich im Besitze der Stände

zusammengefunden".

An diesen Baustücken ist für uns deutlich verfolgbar die Entwicklung der künstlerischen Ausdrucksformen, des

Stiles dieser ganzen Epochen. Ich reihe sie in knappen Schlagworten ans. An dem großen Portal des Schmied-

gassentores früheste Renaissance auf deutschem Boden mit noch gotischen Elementen; dann am Herrengassentrakt

und dem großen Arkadenhof, den Sie beim Hereinkommen durchschritten haben, oberitalienische Formen der

Frührenaissance; an der Landeszeughansfassade die Gestaltung der späten Renaissance auf deutschem Boden

und endlich das Rokoko des Saalbanes der Landstube und des Rittersaales.

Im einzelnen darf ich ausgehen von dem Saale, in welchem wir uns eben befinden. Der Rittersaaltrakt

gehört in die Bauepoche von 1527 auf 1531. So wie Sie ihn heute sehen, ist er völlig verändert. Dieser Ritter-

saal, das will sagen Repräsentations- und Festsaal der Ritter und Herren, trug in seinem alten Zustande eine

getäfelte Decke, ringsum liefen an der Wand die Wappen der edlen Geschlechter. 1746, unter Kaiserin Maria

Theresia, erfolgte der Umbau, die Wappen verschwinden, in der Verzierung der Stuckdecke erscheinen, durch

Genien dargestellt, die Symbole des Tierkreises. Seit 1826 hat dieser Raum vor allem Konzerten zu dienen.

Wenden wir uns von hier zu dem gleich nachbarlich liegenden eigentlichen Landtagssaale, der Landstube

— Sie haben bereits hineingeblickt —, so stehen wir dort auf ältestem Boden des Landhausgesüges, aber gleich-

falls vor einem gänzlichem Umbau aus der Epoche des Rokoko. Einer der schönsten derartigen Säle überhaupt.

Der Architekt — 1739 erfolgte der Umbau noch unter Karl VI. — hieß Josef Kräxner. Ich darf Sie gleich jetzt

Hinweisen auf die herrlichen Prunktüren mit den feinen und reichen Bronzebeschlägen, auf die beiden Riesenöfen,

in Weiß und Gold, bekrönt mit den Symbolen der Staats- und Landeshoheit, die auch im Stuckzierrat der meister-

haften Decke wiederkehren, mit ihrer erlesenen Feinheit der Farben. Das Hauptbild über der Präsidententribüne

enthält ein Stück Gegenwartsgeschichte. In den Tagen des Umsturzes von 1918 war das alte Kaiserbildnis ent-

fernt worden. Eine Reihe befähigter Künstler versuchte sich an der Aufgabe, einen Ersatz zu schaffen. Aber keiner

der Entwürfe fügte sich in den Raum. Da war es der letzte Landeshauptmann aus der Zeit des alten Staates,

Edmund Graf Attems, ein Edelmann in des Wortes edelster Bedeutung, der auch in dieser Stunde dem Lande

seine vornehme Gesinnung bewies: er stellte aus seiner eigenen Galerie das große allegorische Bild von Remp Zur

Verfügung, das sich in die Stimmung des Saales wundervoll einfügt: die Allegorie des Sieges der Friedensmächte

über den Krieg.

Wir werden dann von der Landstube in den Arkadenhof, den Sie schon kennen, hinabschreiten, in jenen monu-

mentalen Teil des Landhnusgebäudes, der mit der äußeren Herrengassensassade, durch die Sie hereintraten, das

eigentlich Charakteristische des steirischen Landhauses bildet. Domenico delÜ Allio aus Lugano war der Baumeister.

Von 1556 auf 1563 war er hier an der Arbeit. Als Festungsbaumeister des Landesfürsten ist er nach Graz ge-

kommen, in einer Epoche, in der die italienische Befestigungstechnik in höchster Geltung stand, an dem Ausbau

des Grazer Schloßberges zu arbeiten. Von da ab finden wir über ein Jahrhundert lang zahlreiche italienische

Baumeister und Maurer im Lande. Sie werden persönlich rasch assimiliert, geben aber der steirischen Architektur

sind die Burgenbesitzer, als

Hauptgruppe, dann einige

Städte von geringer Macht

und endlich wenige Prä-

laten, wenige geistliche

Würdenträger. Meine Auf-

gabe innerhalb der kurzen

Zeit, die noch verfügbar ist,

soll sein, Ihnen darznstellen

zum ersten die Stätte des

Wirkens dieser Landstände,

das Landhaus, und daran

schließend die Stätte der

Waffenrüstung, die von

diesen Ständen für die

Wehrkraft des Landes be-

reitgestellt wurde, das

Landeszeughaus.

Zunächst die Baugeschichte des Landhauses. Sie ist nicht ganz leicht zu erfassen, denn dieses Gebäudegefüge

steht seit vier Jahrhunderten in ständigem Gebrauche der lebendigen politischen und administrativen Gegenwart,

es ist kein Museum, sondern jeweils dem Gegenwartsbedürfnis angepaßt, heute wie damals Sitz eines wesent-

lichen Teiles der Landesverwaltung. Aus diesem Grunde von Jahrzehnt zu Jahrzehnt eine Fülle von ständigen

Änderungen in den Räumen dieses Gebäudes.

Seit etwa 1494 entsteht aus kleinen Anfängen, aus zusammengekauften Bürgerhäusern, das Hans der steirischen

Stände. Es dauert von da ab 150 Jahre, „bis endlich das gesamte heutige Landhausviereck sich im Besitze der Stände

zusammengefunden".

An diesen Baustücken ist für uns deutlich verfolgbar die Entwicklung der künstlerischen Ausdrucksformen, des

Stiles dieser ganzen Epochen. Ich reihe sie in knappen Schlagworten ans. An dem großen Portal des Schmied-

gassentores früheste Renaissance auf deutschem Boden mit noch gotischen Elementen; dann am Herrengassentrakt

und dem großen Arkadenhof, den Sie beim Hereinkommen durchschritten haben, oberitalienische Formen der

Frührenaissance; an der Landeszeughansfassade die Gestaltung der späten Renaissance auf deutschem Boden

und endlich das Rokoko des Saalbanes der Landstube und des Rittersaales.

Im einzelnen darf ich ausgehen von dem Saale, in welchem wir uns eben befinden. Der Rittersaaltrakt

gehört in die Bauepoche von 1527 auf 1531. So wie Sie ihn heute sehen, ist er völlig verändert. Dieser Ritter-

saal, das will sagen Repräsentations- und Festsaal der Ritter und Herren, trug in seinem alten Zustande eine

getäfelte Decke, ringsum liefen an der Wand die Wappen der edlen Geschlechter. 1746, unter Kaiserin Maria

Theresia, erfolgte der Umbau, die Wappen verschwinden, in der Verzierung der Stuckdecke erscheinen, durch

Genien dargestellt, die Symbole des Tierkreises. Seit 1826 hat dieser Raum vor allem Konzerten zu dienen.

Wenden wir uns von hier zu dem gleich nachbarlich liegenden eigentlichen Landtagssaale, der Landstube

— Sie haben bereits hineingeblickt —, so stehen wir dort auf ältestem Boden des Landhausgesüges, aber gleich-

falls vor einem gänzlichem Umbau aus der Epoche des Rokoko. Einer der schönsten derartigen Säle überhaupt.

Der Architekt — 1739 erfolgte der Umbau noch unter Karl VI. — hieß Josef Kräxner. Ich darf Sie gleich jetzt

Hinweisen auf die herrlichen Prunktüren mit den feinen und reichen Bronzebeschlägen, auf die beiden Riesenöfen,

in Weiß und Gold, bekrönt mit den Symbolen der Staats- und Landeshoheit, die auch im Stuckzierrat der meister-

haften Decke wiederkehren, mit ihrer erlesenen Feinheit der Farben. Das Hauptbild über der Präsidententribüne

enthält ein Stück Gegenwartsgeschichte. In den Tagen des Umsturzes von 1918 war das alte Kaiserbildnis ent-

fernt worden. Eine Reihe befähigter Künstler versuchte sich an der Aufgabe, einen Ersatz zu schaffen. Aber keiner

der Entwürfe fügte sich in den Raum. Da war es der letzte Landeshauptmann aus der Zeit des alten Staates,

Edmund Graf Attems, ein Edelmann in des Wortes edelster Bedeutung, der auch in dieser Stunde dem Lande

seine vornehme Gesinnung bewies: er stellte aus seiner eigenen Galerie das große allegorische Bild von Remp Zur

Verfügung, das sich in die Stimmung des Saales wundervoll einfügt: die Allegorie des Sieges der Friedensmächte

über den Krieg.

Wir werden dann von der Landstube in den Arkadenhof, den Sie schon kennen, hinabschreiten, in jenen monu-

mentalen Teil des Landhnusgebäudes, der mit der äußeren Herrengassensassade, durch die Sie hereintraten, das

eigentlich Charakteristische des steirischen Landhauses bildet. Domenico delÜ Allio aus Lugano war der Baumeister.

Von 1556 auf 1563 war er hier an der Arbeit. Als Festungsbaumeister des Landesfürsten ist er nach Graz ge-

kommen, in einer Epoche, in der die italienische Befestigungstechnik in höchster Geltung stand, an dem Ausbau

des Grazer Schloßberges zu arbeiten. Von da ab finden wir über ein Jahrhundert lang zahlreiche italienische

Baumeister und Maurer im Lande. Sie werden persönlich rasch assimiliert, geben aber der steirischen Architektur