50

Abwehrgeschützen führt seit dem

fünften Jahrzehnt des 16. Jahr-

hunderts zur Anlage der niederen,

weit vorspringenden Bastionen

(Basteien), von denen aus eine flach

bestreichende, wesentlich vorteil-

haftere Schußwirkung der Geschütze

möglich war. Das großartige Hoch-

osterwitz bietet ein vorzügliches Bei-

spiel einer solchen Festung nach

dem modernen Bastionärsystem.

Wir finden Übergänge hierzu und

zugleich Ausgestaltungen im Sinne

der stärkeren Betonung des Schloß-

charakters (mit Hervorkehrung des

verfeinerten Wohnzweckes gegen-

über dem Verteidigungszweck) in

Rosenbichl, Wimitzstein, Drasen-

dorf, in einem Trakte des Kloster-

schlosses St. Georgen a. L., in

Pfannhof, Hohenstein, Hunger-

brunn, Neu-Liemberg, Weyer und

Dornhof. Das 16. Jahrhundert ist

eine klassische Zeit des Kärntner

Burgen- und Schlösserbaues.

Im 17. und 18. Jahrhundert schrumpft der wehrhafte Charakter immer mehr zusammen, die Stattlichkeit

und wohnliche Bequemlichkeit der Gebäude gibt den Ausschlag. Zumeist entstehen jetzt Neubauten nicht mehr am

flachen Lande — schon im 16. Jahrhundert war man von den Bergen in das Tal heruntergestiegen —, sondern man

errichtet Paläste in der Hauptstadt (Klagenfurt). So sind für das 17. Jahrhundert aus der Umgebung St. Veits nur

mehr zu nennen die Schlösser St. Georgen a. L., Niederosterwitz, Neu-Karlsberg und Stadlhof (Kernbau); im 18. Jahr-

hundert erhalten letzteres und Kölnhof die heutige vornehm-einfache Ausgestaltung.

Wir geben im folgenden die Burgen und Schlösser in alphabetischer Reihenfolge. Für den Besuch bilden sich

folgende Gruppen: 1. Freiberg, Frauenstein, Kreiger Schlösser, Nußberg, Schaumboden, Dornhof. 8. Rosenbichl,

Hohenstein, Liebenfels, Gradenegg, Liemberg. 3. Karlsberg, Tanzenberg, Hardegg, Glanegg. 4. Hochosterwitz,

Niederosterwitz, Stadlhof. 5. Weyer, Taggenbrunn, St. Georgen a. L., Drasendorf, Mannsberg. 6. Hungerbrunn,

Wimitzstein, Pfannhof.

A. v. Jaksch und M. Wutte, Erläuterungen zum Histor. Atlas der öst. Alpenländer I, 4, 1914 (grundlegend); I. W. Frhr. v. Val-

vasor, Nopo^rapdin ^rcdiclneatnZ Lariolbias, 1688 (Text selten, Bilder zumeist nicht im einzelnen verläßlich); Sartori, Die Burgvesten

und Ritterschlösser der österr. Monarchie, 8 Teile, 1819s.; H. Hermann, Text zu Jos. Wagners Ansichten aus Kärnten, 1844; M. R. v. Moro,

Kärntens Burgen, Carinthia 1858, 101, 105, 110; — Über den Bau der Kärntner Burgen, Carinthia 1864, 3; — Burgen usw., Die Osterr.-

ungar. Mon. in Wort und Bild, Kärnten, 1891, 157; A. Weiß, Kärntens Adel, 1869; Kunsttopographie des Herzogtums Kärnten, 1889;

O. Piper, Ost. Burgen, 7 Teile, 1901s.

Dornhof. Einfaches Landschloß des 16. Jahrhunderts mit zwei flankierenden rechteckigen Türmen an der

Südostseite. Im Südturm gotisierende Kapelle von 1859 mit schönem, großen Holzkruzifix um 1700.

Valvasor, a. a. O., 30; Kunsttopographie, 24.

Drasendorf. Bäuerliches Schloß. Am östlich gelegenen turmartigen Teil gotisch profilierte steinerne Tür-

und Fensterstöcke, 15. Jahrhundert. Am stattlicheren Westteil hübsche, gut erhaltene Sgraffitomalereien um Portal

und Fenster, Ende des 16. Jahrhunderts.

Valvasor, a. a. O., 32.

Frauenstein. In Waldeinsamkeit gelegene, stattliche, wohl erhaltene (ehemalige) Wasserburg voll 1519 bis

1521 (Bauherr Christoph Welzer), eine der schönsten und künstlerisch beachtenswertesten Burgen dieser Zeit im deut-

schen Kulturgebiet. Die Frauensteiner, seit 1195 urkundlich erwähnt, Hausen hier bis 1378. Es folgen: 1378—1504

Berber, 1504—1586 Welzer, 1587—1636 Trautmannsdorf, 1636—1800 Gablkoven, 1806—1863 Schwerenfeld und

Ertl, 1863—1910 Abensperg-Traun, ab 1910 Ing. Otto Wirth (vorbildliche Pflege des Baues). Voll der romani-

schen Burg ist der starkwandige runde Berchfrit mit in die Mauerdicke eingebauter Treppe erhalten, jetzt in der Mitte

der Südfront, die den Ost- und Westteil verbindet. Der runde Kapellenturm gegenüber am Nordflügel des doppel-

geschossigen, trapezförmigeil Arkadenhofes und drei gleiche an den Ecken der Anlage (nur an der südöstlichen Ecke ein

quadratischer Erker) stammen von 1519—1521. Im Keller- und Erdgeschoß alle Räume tonnen- und kreuzgewölbt,

im Hauptgeschoß Flachdecken, darunter ein reizvoll getäfeltes Zirbenkabinett (16. Jahrhundert), in der Kapelle Stern-

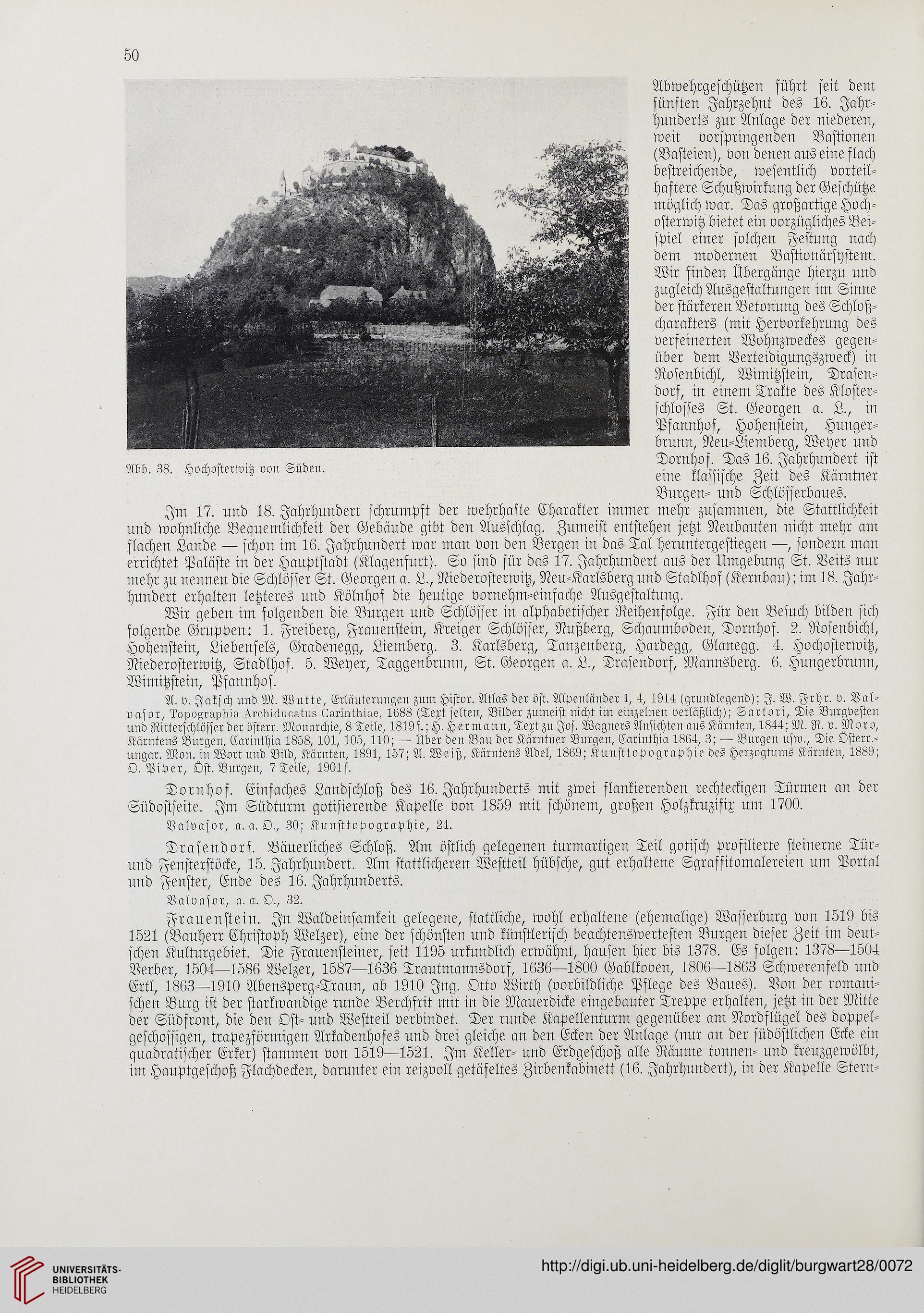

Abb. 38. Hochosterwitz von Süden.

Abwehrgeschützen führt seit dem

fünften Jahrzehnt des 16. Jahr-

hunderts zur Anlage der niederen,

weit vorspringenden Bastionen

(Basteien), von denen aus eine flach

bestreichende, wesentlich vorteil-

haftere Schußwirkung der Geschütze

möglich war. Das großartige Hoch-

osterwitz bietet ein vorzügliches Bei-

spiel einer solchen Festung nach

dem modernen Bastionärsystem.

Wir finden Übergänge hierzu und

zugleich Ausgestaltungen im Sinne

der stärkeren Betonung des Schloß-

charakters (mit Hervorkehrung des

verfeinerten Wohnzweckes gegen-

über dem Verteidigungszweck) in

Rosenbichl, Wimitzstein, Drasen-

dorf, in einem Trakte des Kloster-

schlosses St. Georgen a. L., in

Pfannhof, Hohenstein, Hunger-

brunn, Neu-Liemberg, Weyer und

Dornhof. Das 16. Jahrhundert ist

eine klassische Zeit des Kärntner

Burgen- und Schlösserbaues.

Im 17. und 18. Jahrhundert schrumpft der wehrhafte Charakter immer mehr zusammen, die Stattlichkeit

und wohnliche Bequemlichkeit der Gebäude gibt den Ausschlag. Zumeist entstehen jetzt Neubauten nicht mehr am

flachen Lande — schon im 16. Jahrhundert war man von den Bergen in das Tal heruntergestiegen —, sondern man

errichtet Paläste in der Hauptstadt (Klagenfurt). So sind für das 17. Jahrhundert aus der Umgebung St. Veits nur

mehr zu nennen die Schlösser St. Georgen a. L., Niederosterwitz, Neu-Karlsberg und Stadlhof (Kernbau); im 18. Jahr-

hundert erhalten letzteres und Kölnhof die heutige vornehm-einfache Ausgestaltung.

Wir geben im folgenden die Burgen und Schlösser in alphabetischer Reihenfolge. Für den Besuch bilden sich

folgende Gruppen: 1. Freiberg, Frauenstein, Kreiger Schlösser, Nußberg, Schaumboden, Dornhof. 8. Rosenbichl,

Hohenstein, Liebenfels, Gradenegg, Liemberg. 3. Karlsberg, Tanzenberg, Hardegg, Glanegg. 4. Hochosterwitz,

Niederosterwitz, Stadlhof. 5. Weyer, Taggenbrunn, St. Georgen a. L., Drasendorf, Mannsberg. 6. Hungerbrunn,

Wimitzstein, Pfannhof.

A. v. Jaksch und M. Wutte, Erläuterungen zum Histor. Atlas der öst. Alpenländer I, 4, 1914 (grundlegend); I. W. Frhr. v. Val-

vasor, Nopo^rapdin ^rcdiclneatnZ Lariolbias, 1688 (Text selten, Bilder zumeist nicht im einzelnen verläßlich); Sartori, Die Burgvesten

und Ritterschlösser der österr. Monarchie, 8 Teile, 1819s.; H. Hermann, Text zu Jos. Wagners Ansichten aus Kärnten, 1844; M. R. v. Moro,

Kärntens Burgen, Carinthia 1858, 101, 105, 110; — Über den Bau der Kärntner Burgen, Carinthia 1864, 3; — Burgen usw., Die Osterr.-

ungar. Mon. in Wort und Bild, Kärnten, 1891, 157; A. Weiß, Kärntens Adel, 1869; Kunsttopographie des Herzogtums Kärnten, 1889;

O. Piper, Ost. Burgen, 7 Teile, 1901s.

Dornhof. Einfaches Landschloß des 16. Jahrhunderts mit zwei flankierenden rechteckigen Türmen an der

Südostseite. Im Südturm gotisierende Kapelle von 1859 mit schönem, großen Holzkruzifix um 1700.

Valvasor, a. a. O., 30; Kunsttopographie, 24.

Drasendorf. Bäuerliches Schloß. Am östlich gelegenen turmartigen Teil gotisch profilierte steinerne Tür-

und Fensterstöcke, 15. Jahrhundert. Am stattlicheren Westteil hübsche, gut erhaltene Sgraffitomalereien um Portal

und Fenster, Ende des 16. Jahrhunderts.

Valvasor, a. a. O., 32.

Frauenstein. In Waldeinsamkeit gelegene, stattliche, wohl erhaltene (ehemalige) Wasserburg voll 1519 bis

1521 (Bauherr Christoph Welzer), eine der schönsten und künstlerisch beachtenswertesten Burgen dieser Zeit im deut-

schen Kulturgebiet. Die Frauensteiner, seit 1195 urkundlich erwähnt, Hausen hier bis 1378. Es folgen: 1378—1504

Berber, 1504—1586 Welzer, 1587—1636 Trautmannsdorf, 1636—1800 Gablkoven, 1806—1863 Schwerenfeld und

Ertl, 1863—1910 Abensperg-Traun, ab 1910 Ing. Otto Wirth (vorbildliche Pflege des Baues). Voll der romani-

schen Burg ist der starkwandige runde Berchfrit mit in die Mauerdicke eingebauter Treppe erhalten, jetzt in der Mitte

der Südfront, die den Ost- und Westteil verbindet. Der runde Kapellenturm gegenüber am Nordflügel des doppel-

geschossigen, trapezförmigeil Arkadenhofes und drei gleiche an den Ecken der Anlage (nur an der südöstlichen Ecke ein

quadratischer Erker) stammen von 1519—1521. Im Keller- und Erdgeschoß alle Räume tonnen- und kreuzgewölbt,

im Hauptgeschoß Flachdecken, darunter ein reizvoll getäfeltes Zirbenkabinett (16. Jahrhundert), in der Kapelle Stern-

Abb. 38. Hochosterwitz von Süden.