51

gewölbe. Bauabschluß 1554. Zwei figürliche Römersteine.

Hübsche Wappensteine von 1519, 1520, 1554; am reizvoll

profilierten Kapellenportal Jahrzahl 1521. Die hohen

vorkragenden Steinplattendächer ans altem, sehr inter-

essanten Dachstnhl sind am Fuße als Wehrgang ausgebildet.

Deckenstuckaturen in der Kapelle und Altar mit hübschem

Akanthuswerk vom Anfang des 18. Jahrhunderts.

Valvasor, a. a. O., 48; O. Piper, a. a. O., VII, 1909, 48;

I. Frhr. v. Kulmer, Schloß Fr. bei St. Veit i. K., 1911; P. Gru-

ö b er, Die Burg Fr. bei St. Veit i. K., Ost. Wochenschr. f. d. öff. Bau-

dienst, XXI, 1915, 321; Sartori, a. a. O., VII, 76; H. Hermann,

a. a. O., 40; Kunsttopographie, 42.

Freiberg. Seit Ende des 12. Jahrhunderts ist

Freiberg herzogliche Hauptburg. Ausgedehntes herzog-

lichesLandgericht. 1464 war die Burg bereits Ruine. Von

den beiden quadratischen romanischen Berchfriten auf

steilem Felsenkegel sind Reste erhalten, besonders vom süd-

westlichen. Südlich davon gut erhaltene Ruine einer-

romanischen Doppelkapelle mit zwei Halbkreisapsiden

übereinander, in der unteren Besucherinschriften ab 1580.

O. Piper, a. a. O., VII, 1909, 57; Jaksch-Wutte, a. a. O.,72.

St. Georgen a. L. Als Benediktinerinnenkloster

zwischen 1002—1018 gegründet, 1783 aufgehoben. Aus-

gedehnte Klosteranlage. Zweigeschossiger Nordflügel mit

Arkadengang aus 1546, die übrigen dreigeschossigen Ar-

kadenflügel um annähernd quadratischen Hof aus denr

17. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert verändert. Römische

Brunnenschale, drei figürliche Römersteine. Gotische Kirche

des 14. Jahrhunderts, um 1720 barockisiert. Spätroma-

nisches Stufenportal des 13. Jahrhunderts. Zahlreiche

Grabsteine von Äbtissinnen, beachtenswert jener der Afra

van Staudach mit Bildnisrelief um 1580. Prächtige spätbarocke Einrichtung um 1720, gute Bilder. An der

kleinen, stark erneuerten Jakobskirche am Friedhof schöner Römerstein (Weinranken). Hauptaltar um 1680, zwei

Seitenaltäre Mitte des 18. Jahrhunderts.

Valvasor, a. a. O., 60; F. Pichler, Zur Geschichte von St. Georgen a. L., Carinthia 1885, 65, 81; 1886, 153; H. Hermann,

a. a. O., 301; Kunsttopographie, 64.

Gl an egg. Ausgedehnte, stattliche Ruine, zum Teil im 19. Jahrhundert noch bewohnt. Ursprünglich Eppen-

steinerburg, als solche noch 1121 erwähnt. 1122 geht die Burg an die steirischen Markgrafen über und wird zu Lehen

vergeben. Seit Ende des 13. Jahrhunderts nennt sich das Geschlecht nach der Burg. Seit 1385 österreichisch, seit

1424 von landesfürstlichen Pflegern verwaltet. Verpfändungen 1518 und 1534 an die Ernau, 1542 an Bernhard

Khevenhüller, 1562 und 1574 wieder an die Ernau, die 1588 Glanegg ins Eigentum erwerben. Nachher viele ver-

schiedene Besitzer. Aus romanischer Zeit der mächtige, rechteckige Berchfrit in Bruchsteinmauerwerk erhalten. An

der Südseite seltsame Dreifenstergruppe (Signalzwecke?) wie in Liebenfels, Mannsberg, Kreig, daneben Fenster

mit Marmorsäulchen des 12. Jahrhunderts. Gotische Baudetails (Maßwerkfenster, Vorhangbogentor). Barocke

Kapelle, 17. bis 18. Jahrhundert, Ruine.

Valvasor, a. a. O., 60; O. Piper, a. a. O., VI, 1908, 46; Jaksch-Wutte, a. a. O., 87; Kunsttopographie, 69.

Gradenegg. Urkundliche Erwähnung der in Kärnten und Kram begüterten Herren von Gradenegg seit 1192,

im 16. Jahrhundert Freiherren. Das Gericht 1425 zuerst erwähnt. Sage vom Erbmähderamt (Recht, solange der

Herzog auf dem Fürstenstnhl thront, alles Gras im Lande für sich Zu mähen). Um den mächtigen, quadratischen

Berchfrit eine Gruppe jüngerer Anbauten des 16. Jahrhunderts. Die stark verfallene Anlage von Mauer mit zwei

kleinen Ecktürmen im Osten umschlossen.

Valvasor, a. a. O., 64.

Hardegg. 1124 und 1142 freier Mann Meingot, bis 1170 sein Sohn Gotebold Besitzer von Hardegg. 1176

bis 1196 Hartwich, 1256 Gisla von Mahrenberg, 1264 ihr Sohn Sifrid, der die Burg dem Bischof Berthold von Bam-

berg schenkt. Dann Besitz der Greifenfelser, 1307 gibt Herzog Otto Hardegg dem Albert und Niklas von Freiberg,

1346 verleiht Herzog Albrecht die Burg den Auffensteinern. Seit 1368 häufiger Besitzwechsel. Die Burg besteht aus

zwei turmartigen Anlagen um kleinen trapezförmigen Hof. Der nördliche romanische Teil ist in sehr gediegener

Technik und bedeutender Mauerstärke errichtet. Es stehen noch drei Geschosse, im Hauptgeschoß großer Saal (die Tonne

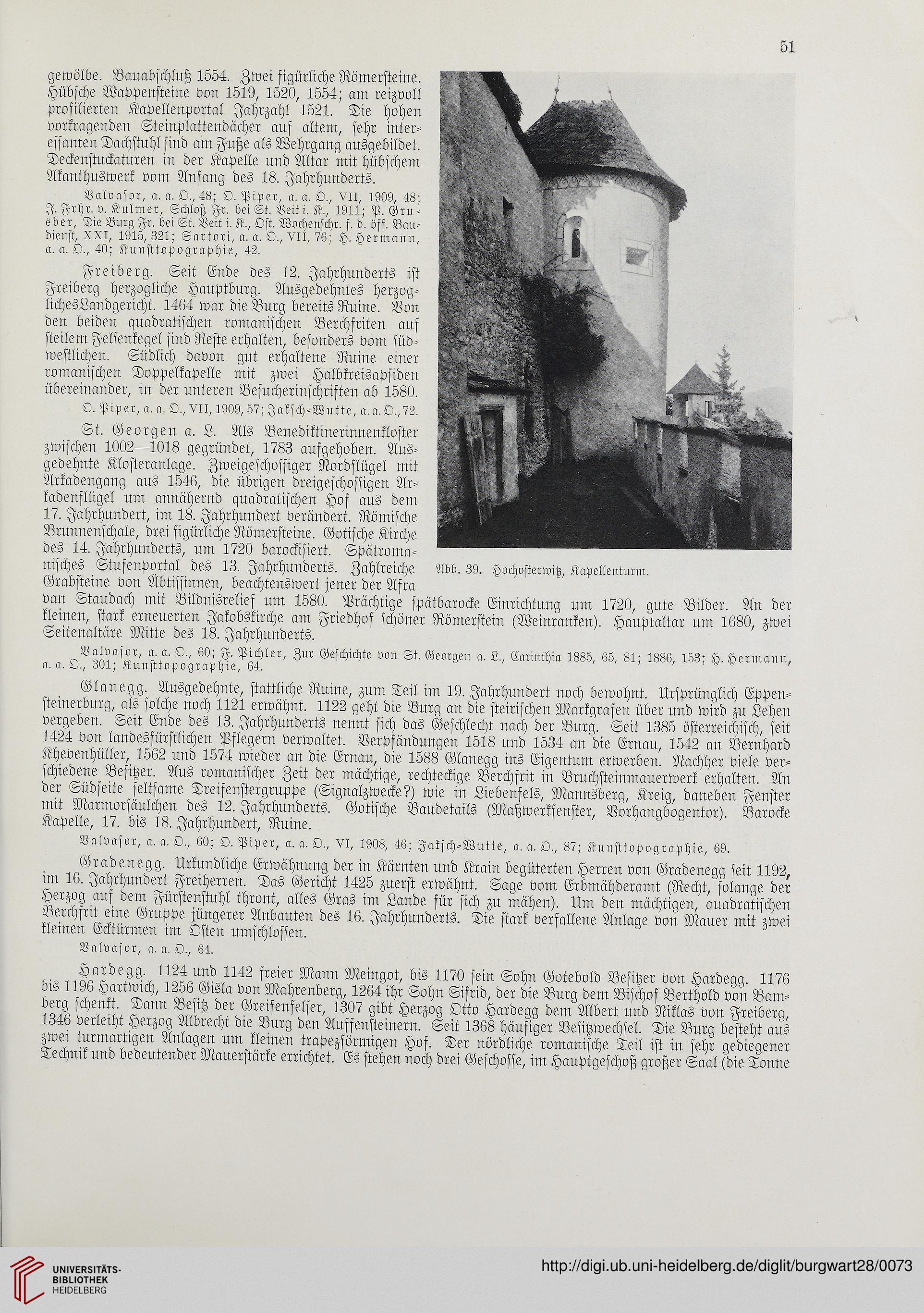

Abb. 39. Hochosterwitz, Kapellenturm.

gewölbe. Bauabschluß 1554. Zwei figürliche Römersteine.

Hübsche Wappensteine von 1519, 1520, 1554; am reizvoll

profilierten Kapellenportal Jahrzahl 1521. Die hohen

vorkragenden Steinplattendächer ans altem, sehr inter-

essanten Dachstnhl sind am Fuße als Wehrgang ausgebildet.

Deckenstuckaturen in der Kapelle und Altar mit hübschem

Akanthuswerk vom Anfang des 18. Jahrhunderts.

Valvasor, a. a. O., 48; O. Piper, a. a. O., VII, 1909, 48;

I. Frhr. v. Kulmer, Schloß Fr. bei St. Veit i. K., 1911; P. Gru-

ö b er, Die Burg Fr. bei St. Veit i. K., Ost. Wochenschr. f. d. öff. Bau-

dienst, XXI, 1915, 321; Sartori, a. a. O., VII, 76; H. Hermann,

a. a. O., 40; Kunsttopographie, 42.

Freiberg. Seit Ende des 12. Jahrhunderts ist

Freiberg herzogliche Hauptburg. Ausgedehntes herzog-

lichesLandgericht. 1464 war die Burg bereits Ruine. Von

den beiden quadratischen romanischen Berchfriten auf

steilem Felsenkegel sind Reste erhalten, besonders vom süd-

westlichen. Südlich davon gut erhaltene Ruine einer-

romanischen Doppelkapelle mit zwei Halbkreisapsiden

übereinander, in der unteren Besucherinschriften ab 1580.

O. Piper, a. a. O., VII, 1909, 57; Jaksch-Wutte, a. a. O.,72.

St. Georgen a. L. Als Benediktinerinnenkloster

zwischen 1002—1018 gegründet, 1783 aufgehoben. Aus-

gedehnte Klosteranlage. Zweigeschossiger Nordflügel mit

Arkadengang aus 1546, die übrigen dreigeschossigen Ar-

kadenflügel um annähernd quadratischen Hof aus denr

17. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert verändert. Römische

Brunnenschale, drei figürliche Römersteine. Gotische Kirche

des 14. Jahrhunderts, um 1720 barockisiert. Spätroma-

nisches Stufenportal des 13. Jahrhunderts. Zahlreiche

Grabsteine von Äbtissinnen, beachtenswert jener der Afra

van Staudach mit Bildnisrelief um 1580. Prächtige spätbarocke Einrichtung um 1720, gute Bilder. An der

kleinen, stark erneuerten Jakobskirche am Friedhof schöner Römerstein (Weinranken). Hauptaltar um 1680, zwei

Seitenaltäre Mitte des 18. Jahrhunderts.

Valvasor, a. a. O., 60; F. Pichler, Zur Geschichte von St. Georgen a. L., Carinthia 1885, 65, 81; 1886, 153; H. Hermann,

a. a. O., 301; Kunsttopographie, 64.

Gl an egg. Ausgedehnte, stattliche Ruine, zum Teil im 19. Jahrhundert noch bewohnt. Ursprünglich Eppen-

steinerburg, als solche noch 1121 erwähnt. 1122 geht die Burg an die steirischen Markgrafen über und wird zu Lehen

vergeben. Seit Ende des 13. Jahrhunderts nennt sich das Geschlecht nach der Burg. Seit 1385 österreichisch, seit

1424 von landesfürstlichen Pflegern verwaltet. Verpfändungen 1518 und 1534 an die Ernau, 1542 an Bernhard

Khevenhüller, 1562 und 1574 wieder an die Ernau, die 1588 Glanegg ins Eigentum erwerben. Nachher viele ver-

schiedene Besitzer. Aus romanischer Zeit der mächtige, rechteckige Berchfrit in Bruchsteinmauerwerk erhalten. An

der Südseite seltsame Dreifenstergruppe (Signalzwecke?) wie in Liebenfels, Mannsberg, Kreig, daneben Fenster

mit Marmorsäulchen des 12. Jahrhunderts. Gotische Baudetails (Maßwerkfenster, Vorhangbogentor). Barocke

Kapelle, 17. bis 18. Jahrhundert, Ruine.

Valvasor, a. a. O., 60; O. Piper, a. a. O., VI, 1908, 46; Jaksch-Wutte, a. a. O., 87; Kunsttopographie, 69.

Gradenegg. Urkundliche Erwähnung der in Kärnten und Kram begüterten Herren von Gradenegg seit 1192,

im 16. Jahrhundert Freiherren. Das Gericht 1425 zuerst erwähnt. Sage vom Erbmähderamt (Recht, solange der

Herzog auf dem Fürstenstnhl thront, alles Gras im Lande für sich Zu mähen). Um den mächtigen, quadratischen

Berchfrit eine Gruppe jüngerer Anbauten des 16. Jahrhunderts. Die stark verfallene Anlage von Mauer mit zwei

kleinen Ecktürmen im Osten umschlossen.

Valvasor, a. a. O., 64.

Hardegg. 1124 und 1142 freier Mann Meingot, bis 1170 sein Sohn Gotebold Besitzer von Hardegg. 1176

bis 1196 Hartwich, 1256 Gisla von Mahrenberg, 1264 ihr Sohn Sifrid, der die Burg dem Bischof Berthold von Bam-

berg schenkt. Dann Besitz der Greifenfelser, 1307 gibt Herzog Otto Hardegg dem Albert und Niklas von Freiberg,

1346 verleiht Herzog Albrecht die Burg den Auffensteinern. Seit 1368 häufiger Besitzwechsel. Die Burg besteht aus

zwei turmartigen Anlagen um kleinen trapezförmigen Hof. Der nördliche romanische Teil ist in sehr gediegener

Technik und bedeutender Mauerstärke errichtet. Es stehen noch drei Geschosse, im Hauptgeschoß großer Saal (die Tonne

Abb. 39. Hochosterwitz, Kapellenturm.