53

altar mit gutem Bilde des heil. Karl Borromäus,

Ende des 17. Jahrhunderts. Hübsches Oratorium

um 1730.

Valvasor, a. a. O., 19; Sartori, a. a. O., VI, 103;

H. Hermann, a. a. O., 331; Kunsttopographie, 135;

Jaksch-Wutte, a. a. O., 80.

Kreig er Schlösser. Romantisch in einsamem

Waldtale gelegene Ruinengruppe, bestehend aus dem

ans steilem Felsenabhang hochgelagerten Altkreig

und demieferen Neukreig. Hochkreig seit Ende des

11. Jahrhunderts Sitz der Herren von Kreig, die

seit 1236 herzogliche Truchsesse waren und 1564 in

Kärnten aussterben. Dann verschiedene Besitzer, seit

1822 die Grasen von Goeß. Hochkreig besteht nur

aus dem quadratischen romanischen Berchfrit in vor-

züglicher Manertechnik, kleinem Zwinger und etwas

tiefer gelagerter gotischer Kapelle, alles stark zerstört.

Nördlich ein starker Vorwerkturm. Niederkreig ist

erst seit Ausgang des 14. Jahrhunderts nachweisbar,

doch ist auch hier der mächtige quadratische Berchfrit

noch romanisch (11. bis 13. Jahrhundert). Ausge-

dehnte gotische Anbauten, großer Zwinger/stattliche

Hochburg mit marmornen Fensterkreuzen, 16. Jahr-

hundert. Der südliche Rundturm seit barocker Zeit

als Kapelle eingerichtet mit hübschem Altar vom

Anfänge des 17. Jahrhunderts (bereichert um 1730),

außen zwei figürliche Römersteine. Im Engpaß

zwischen beiden Burgen große, gemauerte Bogen-

reihe, wohl Wasserleitung.

Valvasor, a. a. O., 107; O. Piper, a. a. O., VI, 1906,

86; Sartori, a. a. O., III, 7; H. Hermann, a. a. O., 338;

Kunsttopographie, 146; Jaksch-Wutte, a. a. O., 74.

Liebenfels. Zwei quadratische romanische

Berchfrite von hervorragend guter Mauertechnik,

vier- und sechsgeschossig, verbunden durch gotische

Zinnenmanern mit Tor und kleinem Eckturm. Um

den höher stehenden östlichen Wehrturm ausgedehnte

Wohnznbauten des 15. und 16. Jahrhunderts und

gotische Doppelkapelle, alles in Ruinen. Auffallend ist, daß Liebenfels erst seit Beginn des 15. Jahhunderts

genannt wird. 1484—1490 sitzen die Ungarn unter Haugwitz hier, Siegmund Schwuski baut zwei neue Bollwerke

und richtet den Zwinger her. Spätere Besitzer: Löhner von Liebenfels (bis 1570), Attems, Seenus, Goeß. Unter-

halb der Burg hübscher Meierhof um 1500.

Valvasor, a. a. O., 117; O. Piper, a. a. O., II, 1903, 125; Sartori, a. a. O., IV, 123; H. Hermann, a. a. O., 177.

Liemberg. Die beiden romanischen Wehrtürme von Alt-Liemberg am Steilhange des Göseberges bezeichnen

den Platz der alten Burg, die vor Mitte des 12. Jahrhunderts an den Markgrafen von Steiermark kommt. Im ^.Jahr-

hundert erhalten sie die Grafen von Ortenburg zum Lehen, dann die Grafen von Cilli, 1456 kommt die Burg an

den Landesfürsten zurück. Hierauf verschiedene Besitzer. Beide Türme sind Ruinen, der runde hat eine Mauerstärke

von N/z m, der quadratische von IL/z im An die Ringmauer ein Bauernhaus angebant. Sehr originelle kleine Höfe

am Fußsteig längs des Hanges hinunter nach Schloß Liemberg, das ein stattlicher Renaissancebau mit Erkertürmen

ans der Zeit um 1574 ist. Gotische Kirche des 15. Jahrhunderts mit Spitzhelmturm. Römerstein; zwei Glasgemälde

und Bischofsstatue um 1500, Wappengrabstein 1670, Knorpelwerkaltar 1685, dahinter gotisches Fresko vom Anfang

des 15. Jahrhunderts; ein zweiter Hauptaltar und Kanzel Ende des 17. Jahrhunderts.

Valvasor, a. a. O., 119; Jaksch-Wutte, a. a. O., 77.

Mannsberg. Zwischen 1065—1075 schenkte der Edle Adalbero Mannsberg dem Bischof von Brixen, 1301

schenkt Konrad von Schrankbaum die obere Burg den Kärntner Herzogen. Die Schrankbaumer erhalten das Schloß

als Lehen wieder zurück, es kommt an die Pfannberger, 1373 an die Grafen Montfort-Bregenz, 1515 an die Mont-

fort-Peggau. 1591 kauft Bartlmä Khevenhüller die Burg, 1627 erwirbt sie das Domkapitel Gurk. Ab 1874 Stein-

häubl, vr. Spitzer, Feltrinelli (vorbildliche Pflege der Burg). Der älteste Teil der mauerbewehrten Burg ist der

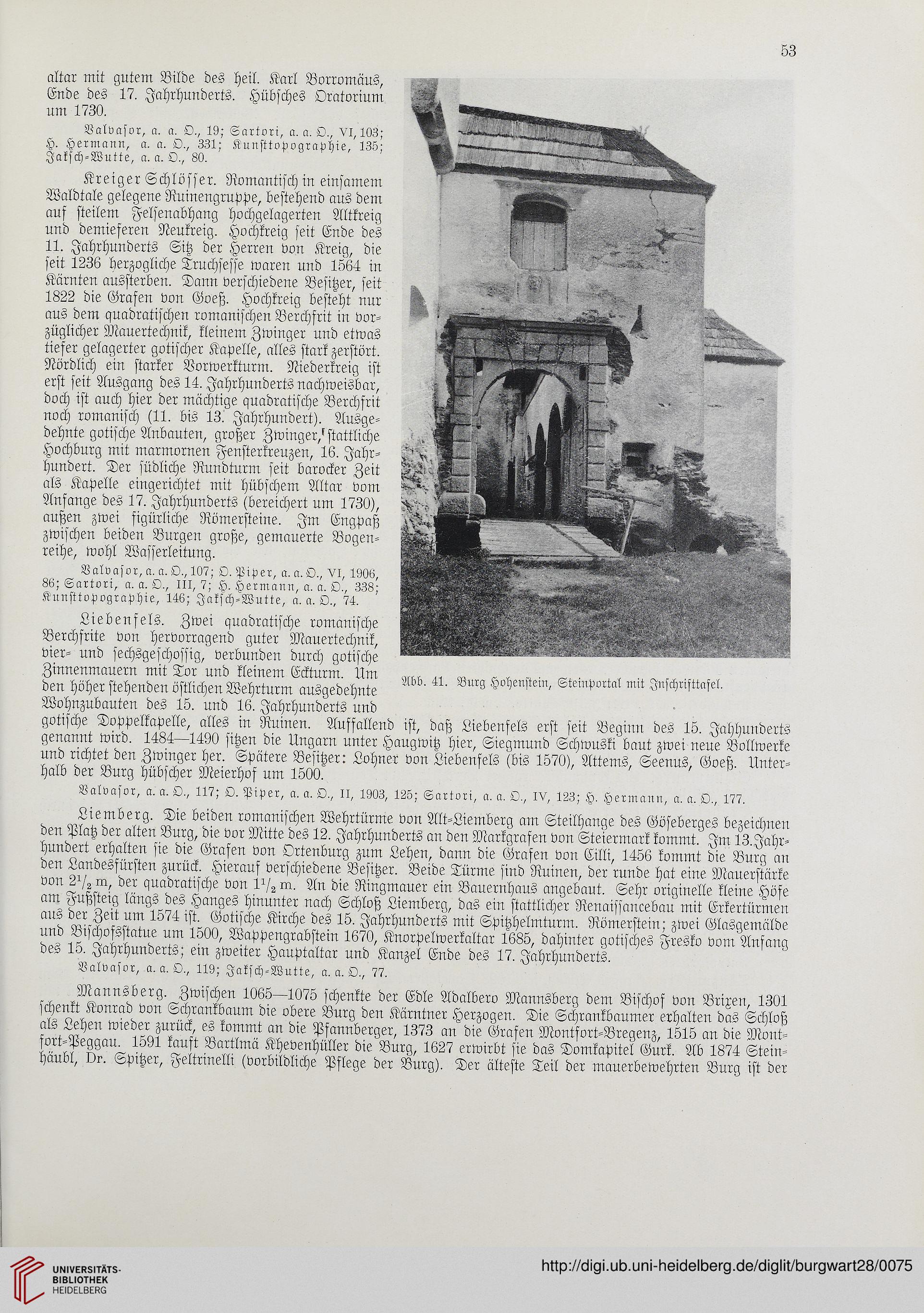

Abb. 41. Burg Hohenstein, Steinportal mit Jnschrifttafel.

altar mit gutem Bilde des heil. Karl Borromäus,

Ende des 17. Jahrhunderts. Hübsches Oratorium

um 1730.

Valvasor, a. a. O., 19; Sartori, a. a. O., VI, 103;

H. Hermann, a. a. O., 331; Kunsttopographie, 135;

Jaksch-Wutte, a. a. O., 80.

Kreig er Schlösser. Romantisch in einsamem

Waldtale gelegene Ruinengruppe, bestehend aus dem

ans steilem Felsenabhang hochgelagerten Altkreig

und demieferen Neukreig. Hochkreig seit Ende des

11. Jahrhunderts Sitz der Herren von Kreig, die

seit 1236 herzogliche Truchsesse waren und 1564 in

Kärnten aussterben. Dann verschiedene Besitzer, seit

1822 die Grasen von Goeß. Hochkreig besteht nur

aus dem quadratischen romanischen Berchfrit in vor-

züglicher Manertechnik, kleinem Zwinger und etwas

tiefer gelagerter gotischer Kapelle, alles stark zerstört.

Nördlich ein starker Vorwerkturm. Niederkreig ist

erst seit Ausgang des 14. Jahrhunderts nachweisbar,

doch ist auch hier der mächtige quadratische Berchfrit

noch romanisch (11. bis 13. Jahrhundert). Ausge-

dehnte gotische Anbauten, großer Zwinger/stattliche

Hochburg mit marmornen Fensterkreuzen, 16. Jahr-

hundert. Der südliche Rundturm seit barocker Zeit

als Kapelle eingerichtet mit hübschem Altar vom

Anfänge des 17. Jahrhunderts (bereichert um 1730),

außen zwei figürliche Römersteine. Im Engpaß

zwischen beiden Burgen große, gemauerte Bogen-

reihe, wohl Wasserleitung.

Valvasor, a. a. O., 107; O. Piper, a. a. O., VI, 1906,

86; Sartori, a. a. O., III, 7; H. Hermann, a. a. O., 338;

Kunsttopographie, 146; Jaksch-Wutte, a. a. O., 74.

Liebenfels. Zwei quadratische romanische

Berchfrite von hervorragend guter Mauertechnik,

vier- und sechsgeschossig, verbunden durch gotische

Zinnenmanern mit Tor und kleinem Eckturm. Um

den höher stehenden östlichen Wehrturm ausgedehnte

Wohnznbauten des 15. und 16. Jahrhunderts und

gotische Doppelkapelle, alles in Ruinen. Auffallend ist, daß Liebenfels erst seit Beginn des 15. Jahhunderts

genannt wird. 1484—1490 sitzen die Ungarn unter Haugwitz hier, Siegmund Schwuski baut zwei neue Bollwerke

und richtet den Zwinger her. Spätere Besitzer: Löhner von Liebenfels (bis 1570), Attems, Seenus, Goeß. Unter-

halb der Burg hübscher Meierhof um 1500.

Valvasor, a. a. O., 117; O. Piper, a. a. O., II, 1903, 125; Sartori, a. a. O., IV, 123; H. Hermann, a. a. O., 177.

Liemberg. Die beiden romanischen Wehrtürme von Alt-Liemberg am Steilhange des Göseberges bezeichnen

den Platz der alten Burg, die vor Mitte des 12. Jahrhunderts an den Markgrafen von Steiermark kommt. Im ^.Jahr-

hundert erhalten sie die Grafen von Ortenburg zum Lehen, dann die Grafen von Cilli, 1456 kommt die Burg an

den Landesfürsten zurück. Hierauf verschiedene Besitzer. Beide Türme sind Ruinen, der runde hat eine Mauerstärke

von N/z m, der quadratische von IL/z im An die Ringmauer ein Bauernhaus angebant. Sehr originelle kleine Höfe

am Fußsteig längs des Hanges hinunter nach Schloß Liemberg, das ein stattlicher Renaissancebau mit Erkertürmen

ans der Zeit um 1574 ist. Gotische Kirche des 15. Jahrhunderts mit Spitzhelmturm. Römerstein; zwei Glasgemälde

und Bischofsstatue um 1500, Wappengrabstein 1670, Knorpelwerkaltar 1685, dahinter gotisches Fresko vom Anfang

des 15. Jahrhunderts; ein zweiter Hauptaltar und Kanzel Ende des 17. Jahrhunderts.

Valvasor, a. a. O., 119; Jaksch-Wutte, a. a. O., 77.

Mannsberg. Zwischen 1065—1075 schenkte der Edle Adalbero Mannsberg dem Bischof von Brixen, 1301

schenkt Konrad von Schrankbaum die obere Burg den Kärntner Herzogen. Die Schrankbaumer erhalten das Schloß

als Lehen wieder zurück, es kommt an die Pfannberger, 1373 an die Grafen Montfort-Bregenz, 1515 an die Mont-

fort-Peggau. 1591 kauft Bartlmä Khevenhüller die Burg, 1627 erwirbt sie das Domkapitel Gurk. Ab 1874 Stein-

häubl, vr. Spitzer, Feltrinelli (vorbildliche Pflege der Burg). Der älteste Teil der mauerbewehrten Burg ist der

Abb. 41. Burg Hohenstein, Steinportal mit Jnschrifttafel.