59

auch „Rlapperpfad" oder „Rlappergasse" genanm, stand mit dem Scadtchen in direkcem Zusammenhang

innerhalb der Mauern und Tore und inochre so in Zeiten einer Belagerung ssch außerst prakcisch cr-

rviesen haben (ssehe Lageplan, Abb. l). Er rvird ungefahr in seinem leycen Viertel durch einen

ziemlich starken Turm unterbrochen, der ecwa 1,50 m in den weg einsprang. Er war inir Schlüssel-

scharten in rechreckigen

Blenden versehen und

dienre zur Verteidigung

der Ringmauer des

Burgweges und zur

Bcstreichung der letzte-

ren selbst, wenn der

Feind soweit schon vor-

gedrungen sein sollre.

Zur Verstarkung war

an seinem Fuße noch

ein kleiner Zwinger an-

gelegc, der über der

Rirche nach Norden

in ein kleines Rondel

endere.

Der weiter auf-

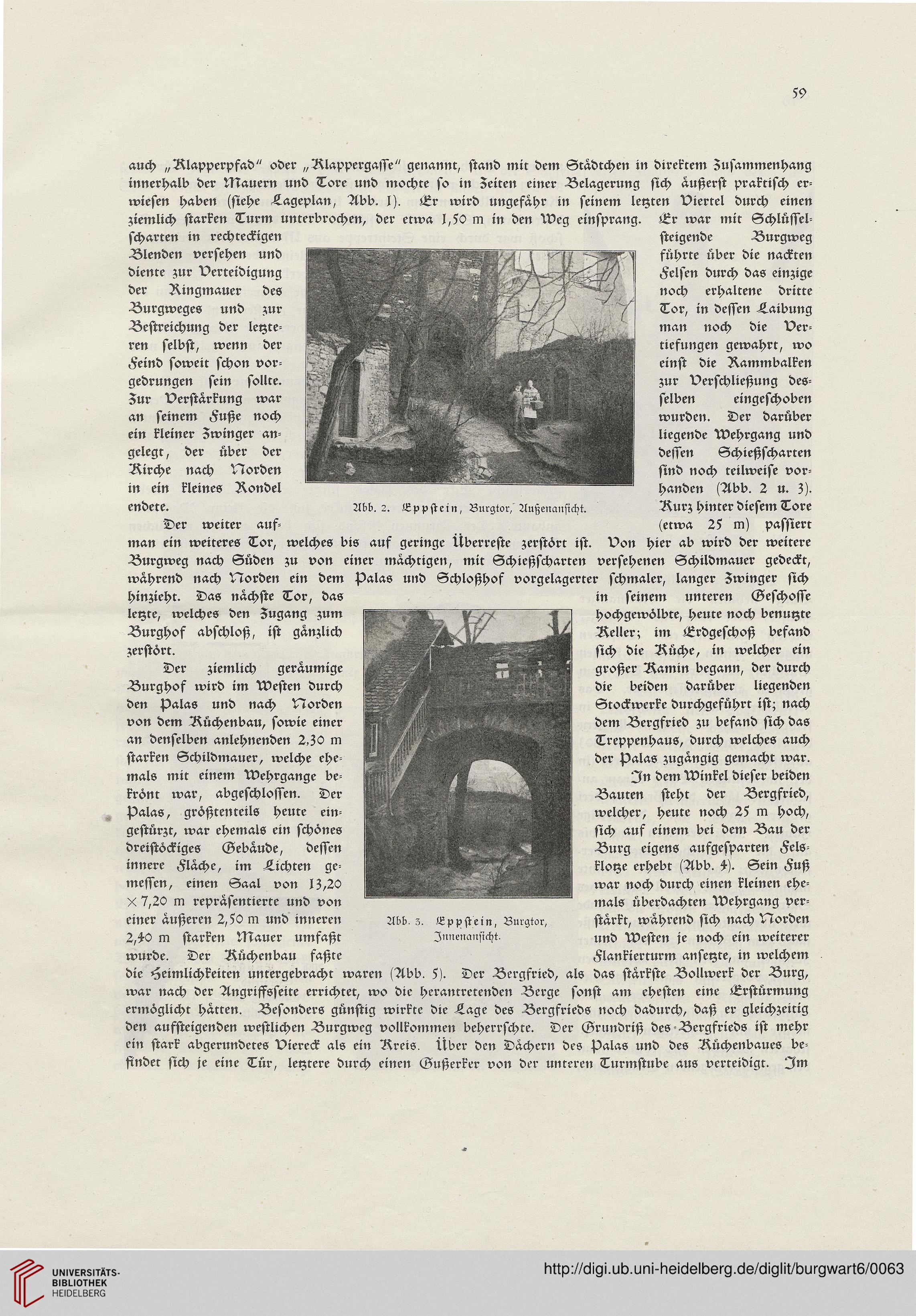

Abb. 2. Eppstcin, Burgtor, Außenansicht.

steigende Burgweg

führce über die nackren

Felsen durch das einzige

noch erssalcenc drirre

Tor, Ln dessen Eaibung

man noch die Ver-

riefungen gewahrr, wo

einst die Rammbalken

;ur Verschließung des-

selben eingeschoben

wurdcn. Der darüber

liegende Wehrgang und

dessen Gchießscharten

sind noch ceilweise vor-

handen sAbb. 2 u. Z).

Rurz lssncer diesem Tore

(erwa 25 m) passierr

man ein weiceres Tor, welches bis auf geringe Uberrestc zerstörr ist. 1?on hier ab wird der weitere

itzurgweg nach Süden zu von einer machtigen, mit Gchießscharren verseßenen Schildmauer gedeckt,

wahrend nach Norden ein dem Palas und Schloßßof vorgelagercer schmaler, langer Zwinger sich

hinzieht. Das nachste Tor, das

letzte, welches den Zugang zum

Burghof abschloß, ist ganzlich

zerstörr.

Der ziemlich geraumige

2Aurgl>of wird im Westen durch

den palas und nach Norden

von dem Rüchenbau, sowie einer

an densclben anleßnenden 2,ZS m

starken Gcbildinauer, welche ehe-

mals mit einem Wchrgange be-

krönc war, abgeschlossen. Der

palas, größrenteils heure ein-

gestürzt, war cheinals ein schönes

dreistöckiges Gebaude, desscn

innere Flache, im Eichten ge-

messen, einen Saal von IZ,20

X 7,2S m reprasentierte und von

einer außeren 2,52 m und inneren

2F2 m starken Mauer umfaßr

wurde. Der Rüchcnbau faßre

Abb. 3. Eppstein, Burgtor,

Iniiencinsicht.

in seinem unceren Geschosse

hochgewölbce, heure noch benutzte

Reller; im Erdgeschoß befand

sich die Rüche, in welcher ein

großer Ramin begann, der durch

die beiden darüber liegenden

Gcockwerkc durchgeführc ist; nach

dcm Bergfried ;u befand stch das

Treppenhaus, durch welches auch

der palas zugangig gemacht war.

In dem winkel dieser beiden

Bauren stehr der Bergfried,

welcher, heute noch 25 m hoch,

sich auf einem bei dem Bau der

Burg eigens aufgesparren Fels-

klotze erhebr (Abb. Z-). Gein Luß

war noch durch einen klcinen ehe-

mals überdachten wehrgang vcr-

starkr, wahrend sich nach Vlorden

und westen je noch ein weiterer

Llankierturm ansetzte, in welchem

die Heimlichkeitcn uncergebracht waren (Abb. 5). Der Bergfried, als das starkste Bollwerk der Burg,

war nach der Angriffsseite errichcet, wo die herantretenden Berge sonst am ehestcn eine Erstürmung

ermöglicht hatten. Besonders günstig wirkte die Eage des Bergfrieds noch dadurch, daß er gleichzeicig

den aufsteigenden westlichen Burgwcg vollkommen beherrschte. Der Grundriß des - Bergfrieds ist mehr

ein stark abgernndetes Viereck als ein Rreis. Über dcn Dachern des Palas und des Rüchenbaues be-

findec sich je eine Tür, letztcre durch einen Gußerker von der unteren Turmstnbe aus verteidigt. Im

auch „Rlapperpfad" oder „Rlappergasse" genanm, stand mit dem Scadtchen in direkcem Zusammenhang

innerhalb der Mauern und Tore und inochre so in Zeiten einer Belagerung ssch außerst prakcisch cr-

rviesen haben (ssehe Lageplan, Abb. l). Er rvird ungefahr in seinem leycen Viertel durch einen

ziemlich starken Turm unterbrochen, der ecwa 1,50 m in den weg einsprang. Er war inir Schlüssel-

scharten in rechreckigen

Blenden versehen und

dienre zur Verteidigung

der Ringmauer des

Burgweges und zur

Bcstreichung der letzte-

ren selbst, wenn der

Feind soweit schon vor-

gedrungen sein sollre.

Zur Verstarkung war

an seinem Fuße noch

ein kleiner Zwinger an-

gelegc, der über der

Rirche nach Norden

in ein kleines Rondel

endere.

Der weiter auf-

Abb. 2. Eppstcin, Burgtor, Außenansicht.

steigende Burgweg

führce über die nackren

Felsen durch das einzige

noch erssalcenc drirre

Tor, Ln dessen Eaibung

man noch die Ver-

riefungen gewahrr, wo

einst die Rammbalken

;ur Verschließung des-

selben eingeschoben

wurdcn. Der darüber

liegende Wehrgang und

dessen Gchießscharten

sind noch ceilweise vor-

handen sAbb. 2 u. Z).

Rurz lssncer diesem Tore

(erwa 25 m) passierr

man ein weiceres Tor, welches bis auf geringe Uberrestc zerstörr ist. 1?on hier ab wird der weitere

itzurgweg nach Süden zu von einer machtigen, mit Gchießscharren verseßenen Schildmauer gedeckt,

wahrend nach Norden ein dem Palas und Schloßßof vorgelagercer schmaler, langer Zwinger sich

hinzieht. Das nachste Tor, das

letzte, welches den Zugang zum

Burghof abschloß, ist ganzlich

zerstörr.

Der ziemlich geraumige

2Aurgl>of wird im Westen durch

den palas und nach Norden

von dem Rüchenbau, sowie einer

an densclben anleßnenden 2,ZS m

starken Gcbildinauer, welche ehe-

mals mit einem Wchrgange be-

krönc war, abgeschlossen. Der

palas, größrenteils heure ein-

gestürzt, war cheinals ein schönes

dreistöckiges Gebaude, desscn

innere Flache, im Eichten ge-

messen, einen Saal von IZ,20

X 7,2S m reprasentierte und von

einer außeren 2,52 m und inneren

2F2 m starken Mauer umfaßr

wurde. Der Rüchcnbau faßre

Abb. 3. Eppstein, Burgtor,

Iniiencinsicht.

in seinem unceren Geschosse

hochgewölbce, heure noch benutzte

Reller; im Erdgeschoß befand

sich die Rüche, in welcher ein

großer Ramin begann, der durch

die beiden darüber liegenden

Gcockwerkc durchgeführc ist; nach

dcm Bergfried ;u befand stch das

Treppenhaus, durch welches auch

der palas zugangig gemacht war.

In dem winkel dieser beiden

Bauren stehr der Bergfried,

welcher, heute noch 25 m hoch,

sich auf einem bei dem Bau der

Burg eigens aufgesparren Fels-

klotze erhebr (Abb. Z-). Gein Luß

war noch durch einen klcinen ehe-

mals überdachten wehrgang vcr-

starkr, wahrend sich nach Vlorden

und westen je noch ein weiterer

Llankierturm ansetzte, in welchem

die Heimlichkeitcn uncergebracht waren (Abb. 5). Der Bergfried, als das starkste Bollwerk der Burg,

war nach der Angriffsseite errichcet, wo die herantretenden Berge sonst am ehestcn eine Erstürmung

ermöglicht hatten. Besonders günstig wirkte die Eage des Bergfrieds noch dadurch, daß er gleichzeicig

den aufsteigenden westlichen Burgwcg vollkommen beherrschte. Der Grundriß des - Bergfrieds ist mehr

ein stark abgernndetes Viereck als ein Rreis. Über dcn Dachern des Palas und des Rüchenbaues be-

findec sich je eine Tür, letztcre durch einen Gußerker von der unteren Turmstnbe aus verteidigt. Im