BEIBLATT

HANS LEITHERER

29

BILDHAUER HANS LEITHERER

Von Dr. JOSEPH M. RITZ

(Vgl. Abb. nebenan u. S. 30—32 d. Beibl.)

NTur ein kleiner Kreis von Kunstfreunden weiß

von dem Schaffen des Bamberger Bildhauers

Hans Leitherer. Dies ist indes beachtenswert ge-

nug, um einer größeren Öffentlichkeit und nament-

lich allen Sachwaltern christlicher Kunst bekannt

gemacht zu werden.

Der äußere Lebensgang des Mannes ist schlicht.

Geboren wurde Leitherer am 13. Dezember 1885

zu Frankenthal a. Rh., er entstammt aber einer

alten Bamberger Bürgersfamilie und verlebte auch

seine Jugend vom zehnten Jahre an in der ehr-

würdigen Bischofstadt, deren Kunst den eigenen

Gestaltungsdrang erwecken half. Die erste Be-

friedigung sollte demselben die Werkstätte des ein-

heimischen Bildhauers Dorsch geben; drei Jahre

Lehrzeit und ein weiteres Jahr dortselbst verliehen

wenigstens tüchtige handwerkliche Bildung. Die

Sehnsucht strebte weiter. Arbeit in Nürnberg bei

St. Lorenz und an einigen anderen bayerischen

Orten, dann Militärdienst, endlich das Ziel der

Wünsche: die Münchener Akademie, wo er sich

dreiundeinhalb Jahre unter Balth. Schmitt bildet.

Der Krieg reißt ihn aus aller künstlerischen Tätig-

keit, die erst 1919 nach Rückkehr in die Vater-

stadt wieder aufgenommen werden kann.

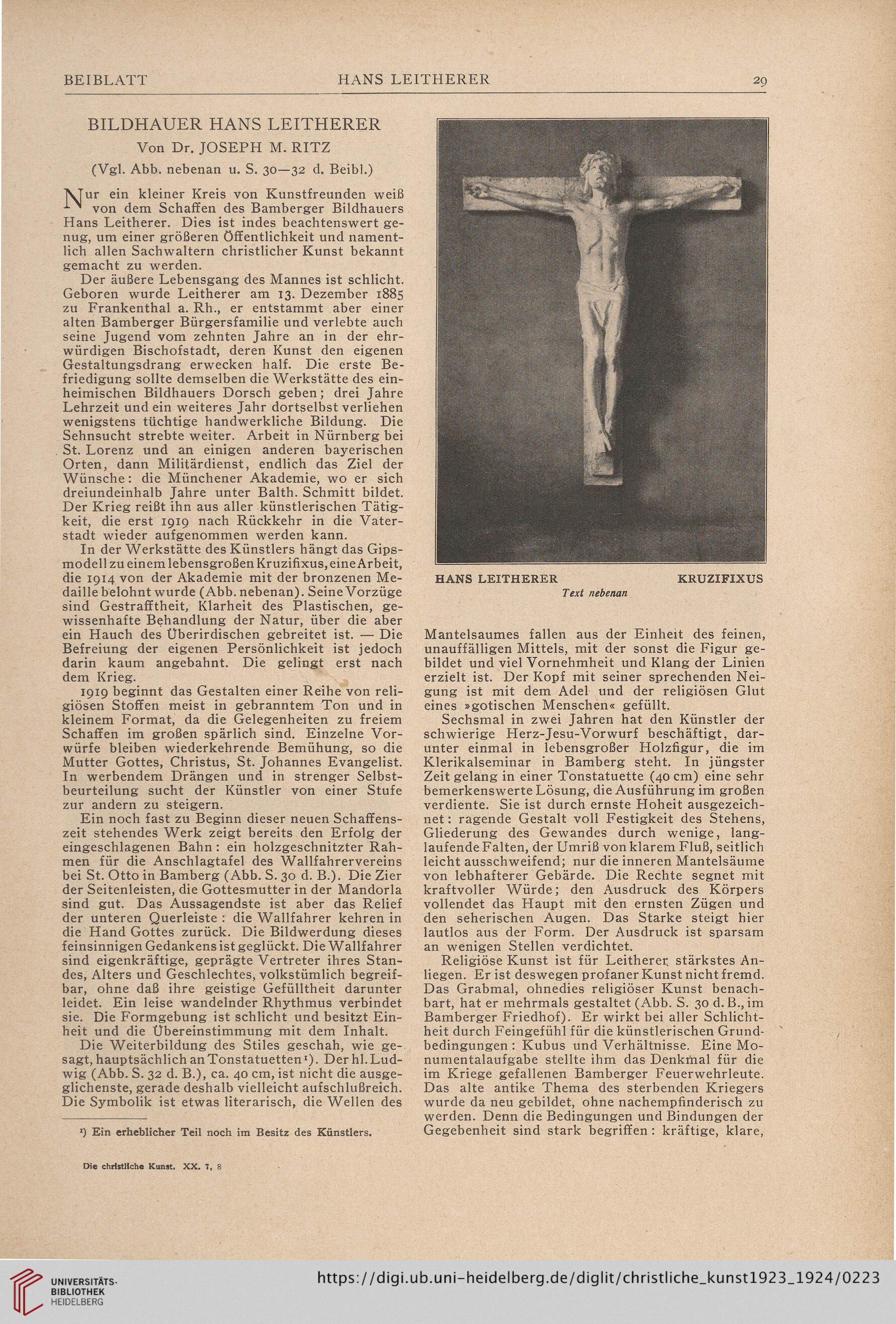

In der Werkstätte des Künstlers hängt das Gips-

modell zu einem lebensgroßen Kruzifixus,eineArbeit,

die 1914 von der Akademie mit der bronzenen Me-

daille belohnt wurde (Abb. nebenan). Seine Vorzüge

sind Gestrafftheit, Klarheit des Plastischen, ge-

wissenhafte Behandlung der Natur, über die aber

ein Hauch des Überirdischen gebreitet ist. — Die

Befreiung der eigenen Persönlichkeit ist jedoch

darin kaum angebahnt. Die gelingt erst nach

dem Krieg.

1919 beginnt das Gestalten einer Reihe von reli-

giösen Stoffen meist in gebranntem Ton und in

kleinem Format, da die Gelegenheiten zu freiem

Schaffen im großen spärlich sind. Einzelne Vor-

würfe bleiben wiederkehrende Bemühung, so die

Mutter Gottes, Christus, St. Johannes Evangelist.

In werbendem Drängen und in strenger Selbst-

beurteilung sucht der Künstler von einer Stufe

zur andern zu steigern.

Ein noch fast zu Beginn dieser neuen Schaffens-

zeit stehendes Werk zeigt bereits den Erfolg der

eingeschlagenen Bahn : ein holzgeschnitzter Rah-

men für die Anschlagtafel des Wallfahrervereins

bei St. Otto in Bamberg (Abb. S. 30 d. B.). Die Zier

der Seitenleisten, die Gottesmutter in der Mandorla

sind gut. Das Aussagendste ist aber das Relief

der unteren Querleiste : die Wallfahrer kehren in

die Hand Gottes zurück. Die Bildwerdung dieses

feinsinnigen Gedankens ist geglückt. Die Wallfahrer

sind eigenkräftige, geprägte Vertreter ihres Stan-

des, Alters und Geschlechtes, volkstümlich begreif-

bar, ohne daß ihre geistige Gefülltheit darunter

leidet. Ein leise wandelnder Rhythmus verbindet

sie. Die Formgebung ist schlicht und besitzt Ein-

heit und die Übereinstimmung mit dem Inhalt.

Die Weiterbildung des Stiles geschah, wie ge-

sagt, hauptsächlich anTonstatuetten1)- Der hl. Lud-

wig (Abb. S. 32 d. B.), ca. 40 cm, ist nicht die ausge-

glichenste, gerade deshalb vielleicht aufschlußreich.

Die Symbolik ist etwas literarisch, die Wellen des

’) Ein erheblicher Teil noch im Besitz des Künstlers.

HANS LEITHERER KRUZIFIXUS

Text nebenan

Mantelsaumes fallen aus der Einheit des feinen,

unauffälligen Mittels, mit der sonst die Figur ge-

bildet und viel Vornehmheit und Klang der Linien

erzielt ist. Der Kopf mit seiner sprechenden Nei-

gung ist mit dem Adel und der religiösen Glut

eines »gotischen Menschen« gefüllt.

Sechsmal in zwei Jahren hat den Künstler der

schwierige Herz-Jesu-Vorwurf beschäftigt, dar-

unter einmal in lebensgroßer Holzfigur, die im

Klerikalseminar in Bamberg steht. In jüngster

Zeit gelang in einer Tonstatuette (40 cm) eine sehr

bemerkenswerte Lösung, die Ausführung im großen

verdiente. Sie ist durch ernste Hoheit ausgezeich-

net: ragende Gestalt voll Festigkeit des Stehens,

Gliederung des Gewandes durch wenige, lang-

laufende Falten, der Umriß von klarem Fluß, seitlich

leicht ausschweifend; nur die inneren Mantelsäume

von lebhafterer Gebärde. Die Rechte segnet mit

kraftvoller Würde; den Ausdruck des Körpers

vollendet das Haupt mit den ernsten Zügen und

den seherischen Augen. Das Starke steigt hier

lautlos aus der Form. Der Ausdruck ist sparsam

an wenigen Stellen verdichtet.

Religiöse Kunst ist für Leitherer stärkstes An-

liegen. Er ist deswegen profaner Kunst nicht fremd.

Das Grabmal, ohnedies religiöser Kunst benach-

bart, hat er mehrmals gestaltet (Abb. S. 30 d. B., im

Bamberger Friedhof). Er wirkt bei aller Schlicht-

heit durch Feingefühl für die künstlerischen Grund-

bedingungen : Kubus und Verhältnisse. Eine Mo-

numentalaufgabe stellte ihm das Denkmal für die

im Kriege gefallenen Bamberger Feuerwehrleute.

Das alte antike Thema des sterbenden Kriegers

wurde da neu gebildet, ohne nachempfinderisch zu

werden. Denn die Bedingungen und Bindungen der

Gegebenheit sind stark begriffen : kräftige, klare,

Die christliche Kunst. XX. 7, 8

HANS LEITHERER

29

BILDHAUER HANS LEITHERER

Von Dr. JOSEPH M. RITZ

(Vgl. Abb. nebenan u. S. 30—32 d. Beibl.)

NTur ein kleiner Kreis von Kunstfreunden weiß

von dem Schaffen des Bamberger Bildhauers

Hans Leitherer. Dies ist indes beachtenswert ge-

nug, um einer größeren Öffentlichkeit und nament-

lich allen Sachwaltern christlicher Kunst bekannt

gemacht zu werden.

Der äußere Lebensgang des Mannes ist schlicht.

Geboren wurde Leitherer am 13. Dezember 1885

zu Frankenthal a. Rh., er entstammt aber einer

alten Bamberger Bürgersfamilie und verlebte auch

seine Jugend vom zehnten Jahre an in der ehr-

würdigen Bischofstadt, deren Kunst den eigenen

Gestaltungsdrang erwecken half. Die erste Be-

friedigung sollte demselben die Werkstätte des ein-

heimischen Bildhauers Dorsch geben; drei Jahre

Lehrzeit und ein weiteres Jahr dortselbst verliehen

wenigstens tüchtige handwerkliche Bildung. Die

Sehnsucht strebte weiter. Arbeit in Nürnberg bei

St. Lorenz und an einigen anderen bayerischen

Orten, dann Militärdienst, endlich das Ziel der

Wünsche: die Münchener Akademie, wo er sich

dreiundeinhalb Jahre unter Balth. Schmitt bildet.

Der Krieg reißt ihn aus aller künstlerischen Tätig-

keit, die erst 1919 nach Rückkehr in die Vater-

stadt wieder aufgenommen werden kann.

In der Werkstätte des Künstlers hängt das Gips-

modell zu einem lebensgroßen Kruzifixus,eineArbeit,

die 1914 von der Akademie mit der bronzenen Me-

daille belohnt wurde (Abb. nebenan). Seine Vorzüge

sind Gestrafftheit, Klarheit des Plastischen, ge-

wissenhafte Behandlung der Natur, über die aber

ein Hauch des Überirdischen gebreitet ist. — Die

Befreiung der eigenen Persönlichkeit ist jedoch

darin kaum angebahnt. Die gelingt erst nach

dem Krieg.

1919 beginnt das Gestalten einer Reihe von reli-

giösen Stoffen meist in gebranntem Ton und in

kleinem Format, da die Gelegenheiten zu freiem

Schaffen im großen spärlich sind. Einzelne Vor-

würfe bleiben wiederkehrende Bemühung, so die

Mutter Gottes, Christus, St. Johannes Evangelist.

In werbendem Drängen und in strenger Selbst-

beurteilung sucht der Künstler von einer Stufe

zur andern zu steigern.

Ein noch fast zu Beginn dieser neuen Schaffens-

zeit stehendes Werk zeigt bereits den Erfolg der

eingeschlagenen Bahn : ein holzgeschnitzter Rah-

men für die Anschlagtafel des Wallfahrervereins

bei St. Otto in Bamberg (Abb. S. 30 d. B.). Die Zier

der Seitenleisten, die Gottesmutter in der Mandorla

sind gut. Das Aussagendste ist aber das Relief

der unteren Querleiste : die Wallfahrer kehren in

die Hand Gottes zurück. Die Bildwerdung dieses

feinsinnigen Gedankens ist geglückt. Die Wallfahrer

sind eigenkräftige, geprägte Vertreter ihres Stan-

des, Alters und Geschlechtes, volkstümlich begreif-

bar, ohne daß ihre geistige Gefülltheit darunter

leidet. Ein leise wandelnder Rhythmus verbindet

sie. Die Formgebung ist schlicht und besitzt Ein-

heit und die Übereinstimmung mit dem Inhalt.

Die Weiterbildung des Stiles geschah, wie ge-

sagt, hauptsächlich anTonstatuetten1)- Der hl. Lud-

wig (Abb. S. 32 d. B.), ca. 40 cm, ist nicht die ausge-

glichenste, gerade deshalb vielleicht aufschlußreich.

Die Symbolik ist etwas literarisch, die Wellen des

’) Ein erheblicher Teil noch im Besitz des Künstlers.

HANS LEITHERER KRUZIFIXUS

Text nebenan

Mantelsaumes fallen aus der Einheit des feinen,

unauffälligen Mittels, mit der sonst die Figur ge-

bildet und viel Vornehmheit und Klang der Linien

erzielt ist. Der Kopf mit seiner sprechenden Nei-

gung ist mit dem Adel und der religiösen Glut

eines »gotischen Menschen« gefüllt.

Sechsmal in zwei Jahren hat den Künstler der

schwierige Herz-Jesu-Vorwurf beschäftigt, dar-

unter einmal in lebensgroßer Holzfigur, die im

Klerikalseminar in Bamberg steht. In jüngster

Zeit gelang in einer Tonstatuette (40 cm) eine sehr

bemerkenswerte Lösung, die Ausführung im großen

verdiente. Sie ist durch ernste Hoheit ausgezeich-

net: ragende Gestalt voll Festigkeit des Stehens,

Gliederung des Gewandes durch wenige, lang-

laufende Falten, der Umriß von klarem Fluß, seitlich

leicht ausschweifend; nur die inneren Mantelsäume

von lebhafterer Gebärde. Die Rechte segnet mit

kraftvoller Würde; den Ausdruck des Körpers

vollendet das Haupt mit den ernsten Zügen und

den seherischen Augen. Das Starke steigt hier

lautlos aus der Form. Der Ausdruck ist sparsam

an wenigen Stellen verdichtet.

Religiöse Kunst ist für Leitherer stärkstes An-

liegen. Er ist deswegen profaner Kunst nicht fremd.

Das Grabmal, ohnedies religiöser Kunst benach-

bart, hat er mehrmals gestaltet (Abb. S. 30 d. B., im

Bamberger Friedhof). Er wirkt bei aller Schlicht-

heit durch Feingefühl für die künstlerischen Grund-

bedingungen : Kubus und Verhältnisse. Eine Mo-

numentalaufgabe stellte ihm das Denkmal für die

im Kriege gefallenen Bamberger Feuerwehrleute.

Das alte antike Thema des sterbenden Kriegers

wurde da neu gebildet, ohne nachempfinderisch zu

werden. Denn die Bedingungen und Bindungen der

Gegebenheit sind stark begriffen : kräftige, klare,

Die christliche Kunst. XX. 7, 8