ALLERHEILIGEN KAPELLE

209

1. DIE FÄRB VERGLASUNG DER ALLERHEILIGENKAPELLE

Bibliographie: Anonymus (s. Bibi.), 1819, S. 298E (erste Erwähnung des heute noch vorhandenen Scheibenbestan-

des); H.W.H. Mithoff (s. Bibi.), 1853, S. 5 (beschreibende Angaben hierzu); ders., 1877, S. 276 (wie 1853); V.C.

Habicht, Kunstkreis, 1930, S. 375 (zusammen mit den Chorgangscheiben um 1300 datiert); H. Wentzel, Nordtyska

glasmälningar, 1944, S. 22, Fig. 13 (als ältester in Wienhausen erhaltener Scheibenbestand um 1290/1300 angesetzt;

betont spätromanische Traditionen); ders., Meisterwerke, 2i954, S. 41, 94, Abb. 125 (wie 1944); H. Appuhn, Wien-

hausen, 1955, S. 19, 49, Abb. 42 (folgt weitgehend Wentzel); A. Andersson, in: CVMA Skandinavien, 1964, S. 90

(hält eine Datierung »um 1290«, wie sie Appuhn angibt, für zu früh); K. Maier, Kdm. Wienhausen, 1970, S. 103,

Abb. 95—97 (Bestandsangaben); J. Hayward, 1973, S. 100, Abb. 11 (betont die Einheitlichkeit der malerischen Ausstat-

tung der Kapelle, vermutet einen engen Schulzusammenhang zwischen Wand- und Glasmalerei und lokalisiert die

Werkstatt in Lüneburg); U.-D. Korn, Wienhausen, 1975, S. 7-14 (genaue Bestandsangaben; hält aus baugeschichtlichen

Gründen an einer Datierung um 1290 fest); H. Appuhn, Wienhausen, V986, S. 16, Taf. 13 (betont den retrospektiven

Charakter der Farbverglasung, ohne sich in ihrer Datierung festzulegen).

Gegenwärtiger Bestand : Von der ursprünglichen Farbverglasung der Allerheiligenkapelle haben sich fünf von

acht Scheiben in situ erhalten: ein Engel der Verkündigung, eine Kreuzigung und eine Auferstehung Christi in

Fensterl (Fig. 83, Taf. XXVI, Abb. 219!., 222—224) und der Erzengel Michael als Drachentöter in Fenster nord

II (Fig. 84; Farbtaf. I, Abb. 221).

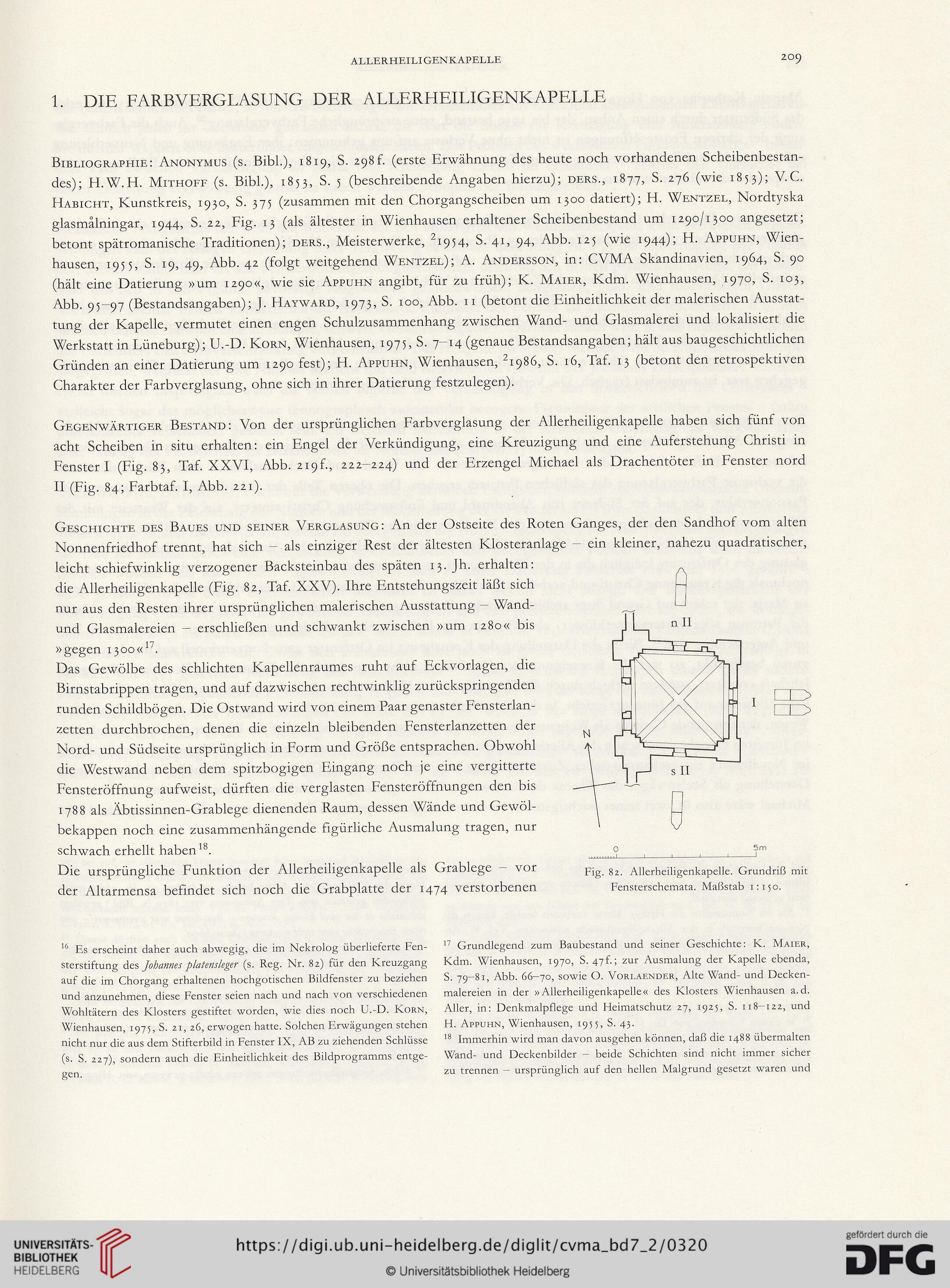

Geschichte des Baues und seiner Verglasung: An der Ostseite des Roten Ganges, der den Sandhof vom alten

Nonnenfriedhof trennt, hat sich — als einziger Rest der ältesten Klosteranlage — ein kleiner, nahezu quadratischer,

leicht schiefwinklig verzogener Backsteinbau des späten 13. Jh. erhalten:

die Allerheiligenkapelle (Fig. 82, Taf. XXV). Ihre Entstehungszeit läßt sich

nur aus den Resten ihrer ursprünglichen malerischen Ausstattung — Wand-

und Glasmalereien — erschließen und schwankt zwischen »um 1280« bis

»gegen 1300«17.

Das Gewölbe des schlichten Kapellenraumes ruht auf Eckvorlagen, die

Birnstabrippen tragen, und auf dazwischen rechtwinklig zurückspringenden

runden Schildbögen. Die Ostwand wird von einem Paar genaster Fensterlan-

zetten durchbrochen, denen die einzeln bleibenden Fensterlanzetten der

Nord- und Südseite ursprünglich in Form und Größe entsprachen. Obwohl

die Westwand neben dem spitzbogigen Eingang noch je eine vergitterte

Fensteröffnung aufweist, dürften die verglasten Fensteröffnungen den bis

1788 als Äbtissinnen-Grablege dienenden Raum, dessen Wände und Gewöl-

bekappen noch eine zusammenhängende figürliche Ausmalung tragen, nur

schwach erhellt haben18.

Die ursprüngliche Funktion der Allerheiligenkapelle als Grablege - vor

der Altarmensa befindet sich noch die Grabplatte der 1474 verstorbenen

.0||||5 m

Fig. 82. Allerheiligenkapelle. Grundriß mit

Fensterschemata. Maßstab 1:150.

16 Es erscheint daher auch abwegig, die im Nekrolog überlieferte Fen-

sterstiftung des Johannes platensleger (s. Reg. Nr. 82) für den Kreuzgang

auf die im Chorgang erhaltenen hochgotischen Bildfenster zu beziehen

und anzunehmen, diese Fenster seien nach und nach von verschiedenen

Wohltätern des Klosters gestiftet worden, wie dies noch U.-D. Korn,

Wienhausen, 1975, S. 21, 26, erwogen hatte. Solchen Erwägungen stehen

nicht nur die aus dem Stifterbild in Fenster IX, AB zu ziehenden Schlüsse

(s. S. 227), sondern auch die Einheitlichkeit des Bildprogramms entge-

gen.

17 Grundlegend zum Baubestand und seiner Geschichte: K. Maier,

Kdm. Wienhausen, 1970, S. 47 f.; zur Ausmalung der Kapelle ebenda,

S. 79—81, Abb. 66—70, sowie O. Vorlaender, Alte Wand- und Decken-

malereien in der »Allerheiligenkapelle« des Klosters Wienhausen a.d.

Aller, in: Denkmalpflege und Heimatschutz 27, 1925, S. 118-122, und

H. Appuhn, Wienhausen, 1955, S. 43.

18 Immerhin wird man davon ausgehen können, daß die 1488 übermalten

Wand- und Deckenbilder - beide Schichten sind nicht immer sicher

zu trennen — ursprünglich auf den hellen Malgrund gesetzt waren und

209

1. DIE FÄRB VERGLASUNG DER ALLERHEILIGENKAPELLE

Bibliographie: Anonymus (s. Bibi.), 1819, S. 298E (erste Erwähnung des heute noch vorhandenen Scheibenbestan-

des); H.W.H. Mithoff (s. Bibi.), 1853, S. 5 (beschreibende Angaben hierzu); ders., 1877, S. 276 (wie 1853); V.C.

Habicht, Kunstkreis, 1930, S. 375 (zusammen mit den Chorgangscheiben um 1300 datiert); H. Wentzel, Nordtyska

glasmälningar, 1944, S. 22, Fig. 13 (als ältester in Wienhausen erhaltener Scheibenbestand um 1290/1300 angesetzt;

betont spätromanische Traditionen); ders., Meisterwerke, 2i954, S. 41, 94, Abb. 125 (wie 1944); H. Appuhn, Wien-

hausen, 1955, S. 19, 49, Abb. 42 (folgt weitgehend Wentzel); A. Andersson, in: CVMA Skandinavien, 1964, S. 90

(hält eine Datierung »um 1290«, wie sie Appuhn angibt, für zu früh); K. Maier, Kdm. Wienhausen, 1970, S. 103,

Abb. 95—97 (Bestandsangaben); J. Hayward, 1973, S. 100, Abb. 11 (betont die Einheitlichkeit der malerischen Ausstat-

tung der Kapelle, vermutet einen engen Schulzusammenhang zwischen Wand- und Glasmalerei und lokalisiert die

Werkstatt in Lüneburg); U.-D. Korn, Wienhausen, 1975, S. 7-14 (genaue Bestandsangaben; hält aus baugeschichtlichen

Gründen an einer Datierung um 1290 fest); H. Appuhn, Wienhausen, V986, S. 16, Taf. 13 (betont den retrospektiven

Charakter der Farbverglasung, ohne sich in ihrer Datierung festzulegen).

Gegenwärtiger Bestand : Von der ursprünglichen Farbverglasung der Allerheiligenkapelle haben sich fünf von

acht Scheiben in situ erhalten: ein Engel der Verkündigung, eine Kreuzigung und eine Auferstehung Christi in

Fensterl (Fig. 83, Taf. XXVI, Abb. 219!., 222—224) und der Erzengel Michael als Drachentöter in Fenster nord

II (Fig. 84; Farbtaf. I, Abb. 221).

Geschichte des Baues und seiner Verglasung: An der Ostseite des Roten Ganges, der den Sandhof vom alten

Nonnenfriedhof trennt, hat sich — als einziger Rest der ältesten Klosteranlage — ein kleiner, nahezu quadratischer,

leicht schiefwinklig verzogener Backsteinbau des späten 13. Jh. erhalten:

die Allerheiligenkapelle (Fig. 82, Taf. XXV). Ihre Entstehungszeit läßt sich

nur aus den Resten ihrer ursprünglichen malerischen Ausstattung — Wand-

und Glasmalereien — erschließen und schwankt zwischen »um 1280« bis

»gegen 1300«17.

Das Gewölbe des schlichten Kapellenraumes ruht auf Eckvorlagen, die

Birnstabrippen tragen, und auf dazwischen rechtwinklig zurückspringenden

runden Schildbögen. Die Ostwand wird von einem Paar genaster Fensterlan-

zetten durchbrochen, denen die einzeln bleibenden Fensterlanzetten der

Nord- und Südseite ursprünglich in Form und Größe entsprachen. Obwohl

die Westwand neben dem spitzbogigen Eingang noch je eine vergitterte

Fensteröffnung aufweist, dürften die verglasten Fensteröffnungen den bis

1788 als Äbtissinnen-Grablege dienenden Raum, dessen Wände und Gewöl-

bekappen noch eine zusammenhängende figürliche Ausmalung tragen, nur

schwach erhellt haben18.

Die ursprüngliche Funktion der Allerheiligenkapelle als Grablege - vor

der Altarmensa befindet sich noch die Grabplatte der 1474 verstorbenen

.0||||5 m

Fig. 82. Allerheiligenkapelle. Grundriß mit

Fensterschemata. Maßstab 1:150.

16 Es erscheint daher auch abwegig, die im Nekrolog überlieferte Fen-

sterstiftung des Johannes platensleger (s. Reg. Nr. 82) für den Kreuzgang

auf die im Chorgang erhaltenen hochgotischen Bildfenster zu beziehen

und anzunehmen, diese Fenster seien nach und nach von verschiedenen

Wohltätern des Klosters gestiftet worden, wie dies noch U.-D. Korn,

Wienhausen, 1975, S. 21, 26, erwogen hatte. Solchen Erwägungen stehen

nicht nur die aus dem Stifterbild in Fenster IX, AB zu ziehenden Schlüsse

(s. S. 227), sondern auch die Einheitlichkeit des Bildprogramms entge-

gen.

17 Grundlegend zum Baubestand und seiner Geschichte: K. Maier,

Kdm. Wienhausen, 1970, S. 47 f.; zur Ausmalung der Kapelle ebenda,

S. 79—81, Abb. 66—70, sowie O. Vorlaender, Alte Wand- und Decken-

malereien in der »Allerheiligenkapelle« des Klosters Wienhausen a.d.

Aller, in: Denkmalpflege und Heimatschutz 27, 1925, S. 118-122, und

H. Appuhn, Wienhausen, 1955, S. 43.

18 Immerhin wird man davon ausgehen können, daß die 1488 übermalten

Wand- und Deckenbilder - beide Schichten sind nicht immer sicher

zu trennen — ursprünglich auf den hellen Malgrund gesetzt waren und