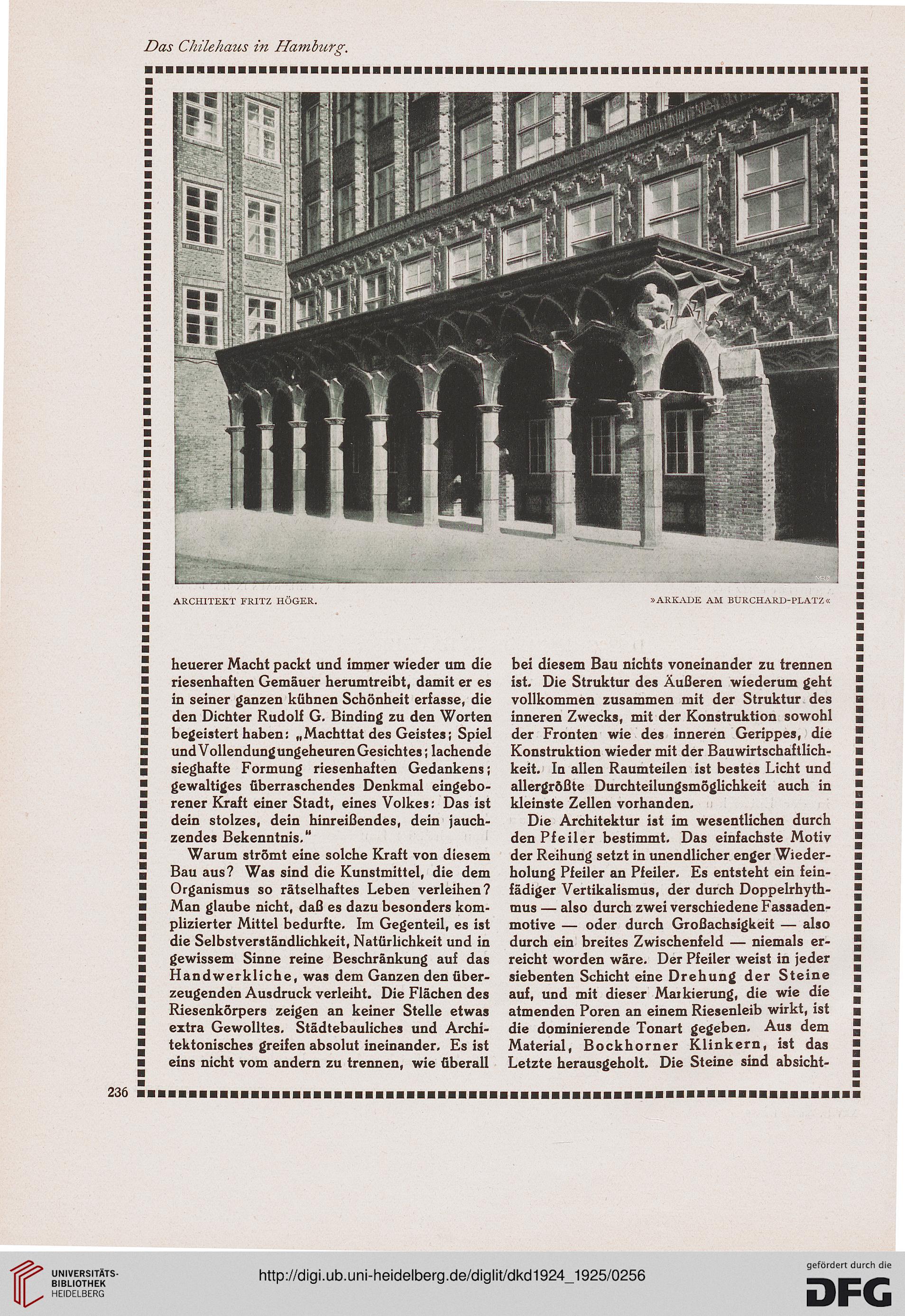

Das Chilehaus in Hamburg.

ARCHITEKT FRITZ HOGER.

»ARKADE AM BURCHARD-PLATZ«

heuerer Macht packt und immer wieder um die

riesenhaften Gemäuer herumtreibt, damit er es

in seiner ganzen kühnen Schönheit erfasse, die

den Dichter Rudolf G. Binding zu den Worten

begeistert haben: „Machttat des Geistes; Spiel

und Vollendung ungeheuren Gesichtes; lachende

sieghafte Formung riesenhaften Gedankens;

gewaltiges überraschendes Denkmal eingebo-

rener Kraft einer Stadt, eines Volkes: Das ist

dein stolzes, dein hinreißendes, dein jauch-

zendes Bekenntnis."

Warum strömt eine solche Kraft von diesem

Bau aus? Was sind die Kunstmittel, die dem

Organismus so rätselhaftes Leben verleihen?

Man glaube nicht, daß es dazu besonders kom-

plizierter Mittel bedurfte. Im Gegenteil, es ist

die Selbstverständlichkeit, Natürlichkeit und in

gewissem Sinne reine Beschränkung auf das

Handwerkliche, was dem Ganzen den über-

zeugenden Ausdruck verleiht. Die Flächen des

Riesenkörpers zeigen an keiner Stelle etwas

extra Gewolltes. Städtebauliches und Archi-

tektonisches greifen absolut ineinander. Es ist

eins nicht vom andern zu trennen, wie überall

bei diesem Bau nichts voneinander zu trennen

ist. Die Struktur des Äußeren wiederum geht

vollkommen zusammen mit der Struktur des

inneren Zwecks, mit der Konstruktion sowohl

der Fronten wie des inneren Gerippes, die

Konstruktion wieder mit der Bauwirtschaftlich-

keit. In allen Raumteilen ist bestes Licht und

allergrößte Durchteilungsmöglichkeit auch in

kleinste Zellen vorhanden.

Die Architektur ist im wesentlichen durch

den Pfeiler bestimmt. Das einfachste Motiv

der Reihung setzt in unendlicher enger Wieder-

holung Pfeiler an Pfeiler. Es entsteht ein fein-

fädiger Vertikalismus, der durch Doppelrhyth-

mus — also durch zwei verschiedene Fassaden-

motive — oder durch Großachsigkeit — also

durch ein breites Zwischenfeld — niemals er-

reicht worden wäre. Der Pfeiler weist in jeder

siebenten Schicht eine Drehung der Steine

auf, und mit dieser Markierung, die wie die

atmenden Poren an einem Riesenleib wirkt, ist

die dominierende Tonart gegeben. Aus dem

Material, Bockhorner Klinkern, ist das

Letzte herausgeholt. Die Steine sind absieht-

ARCHITEKT FRITZ HOGER.

»ARKADE AM BURCHARD-PLATZ«

heuerer Macht packt und immer wieder um die

riesenhaften Gemäuer herumtreibt, damit er es

in seiner ganzen kühnen Schönheit erfasse, die

den Dichter Rudolf G. Binding zu den Worten

begeistert haben: „Machttat des Geistes; Spiel

und Vollendung ungeheuren Gesichtes; lachende

sieghafte Formung riesenhaften Gedankens;

gewaltiges überraschendes Denkmal eingebo-

rener Kraft einer Stadt, eines Volkes: Das ist

dein stolzes, dein hinreißendes, dein jauch-

zendes Bekenntnis."

Warum strömt eine solche Kraft von diesem

Bau aus? Was sind die Kunstmittel, die dem

Organismus so rätselhaftes Leben verleihen?

Man glaube nicht, daß es dazu besonders kom-

plizierter Mittel bedurfte. Im Gegenteil, es ist

die Selbstverständlichkeit, Natürlichkeit und in

gewissem Sinne reine Beschränkung auf das

Handwerkliche, was dem Ganzen den über-

zeugenden Ausdruck verleiht. Die Flächen des

Riesenkörpers zeigen an keiner Stelle etwas

extra Gewolltes. Städtebauliches und Archi-

tektonisches greifen absolut ineinander. Es ist

eins nicht vom andern zu trennen, wie überall

bei diesem Bau nichts voneinander zu trennen

ist. Die Struktur des Äußeren wiederum geht

vollkommen zusammen mit der Struktur des

inneren Zwecks, mit der Konstruktion sowohl

der Fronten wie des inneren Gerippes, die

Konstruktion wieder mit der Bauwirtschaftlich-

keit. In allen Raumteilen ist bestes Licht und

allergrößte Durchteilungsmöglichkeit auch in

kleinste Zellen vorhanden.

Die Architektur ist im wesentlichen durch

den Pfeiler bestimmt. Das einfachste Motiv

der Reihung setzt in unendlicher enger Wieder-

holung Pfeiler an Pfeiler. Es entsteht ein fein-

fädiger Vertikalismus, der durch Doppelrhyth-

mus — also durch zwei verschiedene Fassaden-

motive — oder durch Großachsigkeit — also

durch ein breites Zwischenfeld — niemals er-

reicht worden wäre. Der Pfeiler weist in jeder

siebenten Schicht eine Drehung der Steine

auf, und mit dieser Markierung, die wie die

atmenden Poren an einem Riesenleib wirkt, ist

die dominierende Tonart gegeben. Aus dem

Material, Bockhorner Klinkern, ist das

Letzte herausgeholt. Die Steine sind absieht-