Persönliche und allgemeine Alißverständnisse in der Kunst.

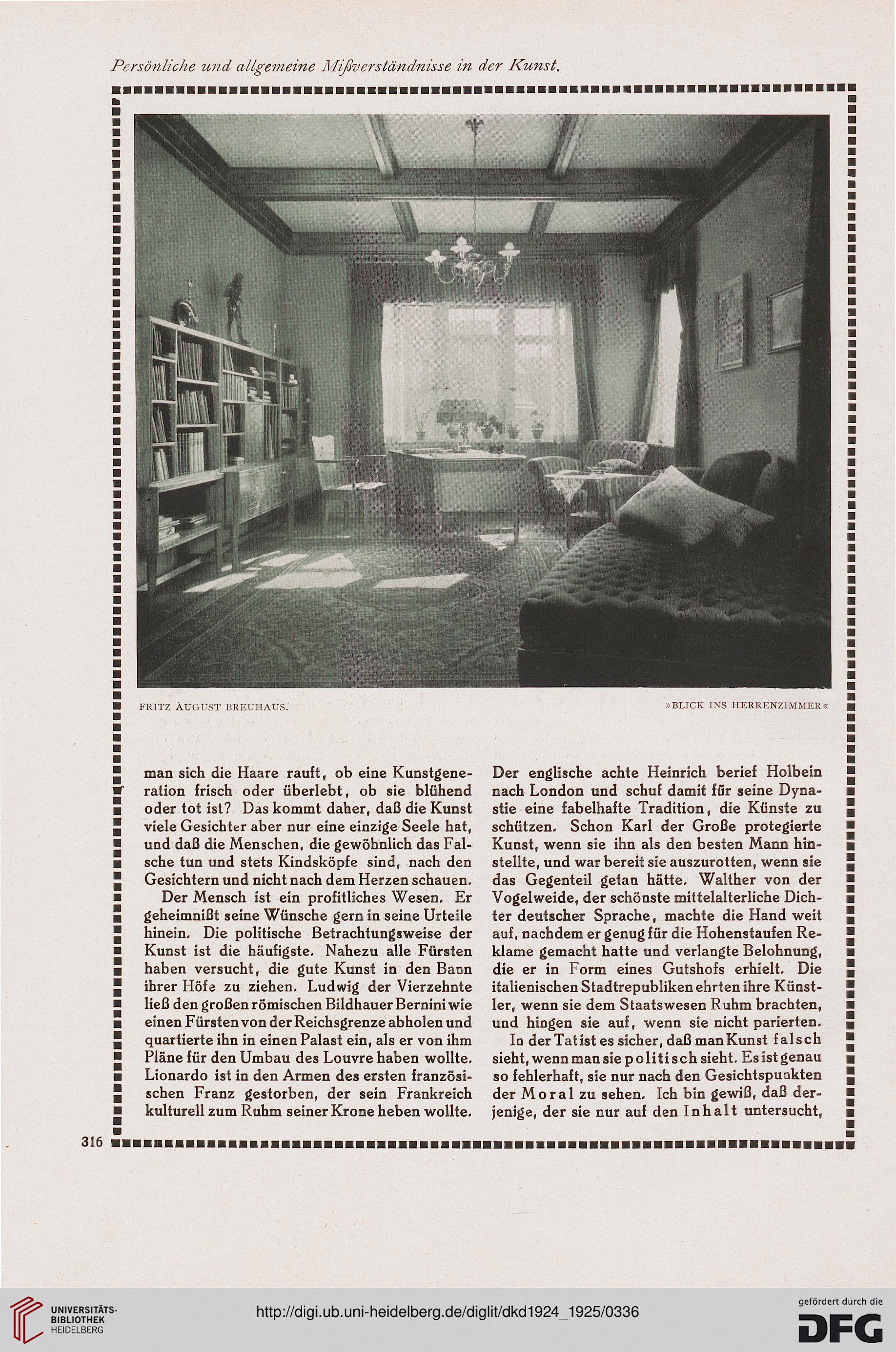

FRITZ AUC.rST liRKUHAUS.

»BLrCK INS HERRENZIMMER«

man sich die Haare rauft, ob eine Kunstgene-

ration frisch oder überlebt, ob sie blühend

oder tot ist? Das kommt daher, daß die Kunst

viele Gesichter aber nur eine einzige Seele hat,

und daß die Menschen, die gewöhnlich das Fal-

sche tun und stets Kindsköpfe sind, nach den

Gesichtern und nicht nach dem Herzen schauen.

Der Mensch ist ein profitliches Wesen. Er

geheimnißt seine Wünsche gern in seine Urteile

hinein. Die politische Betrachtungsweise der

Kunst ist die häufigste. Nahezu alle Fürsten

haben versucht, die gute Kunst in den Bann

ihrer Höfe zu ziehen. Ludwig der Vierzehnte

ließ den großen römischen Bildhauer Bernini wie

einen Fürsten von der Reichsgrenze abholen und

quartierte ihn in einen Palast ein, als er von ihm

Pläne für den Umbau des Louvre haben wollte.

Lionardo ist in den Armen des ersten französi-

schen Franz gestorben, der sein Frankreich

kulturell zum Ruhm seiner Krone heben wollte.

Der englische achte Heinrich berief Holbein

nach London und schuf damit für seine Dyna-

stie eine fabelhafte Tradition, die Künste zu

schützen. Schon Karl der Große protegierte

Kunst, wenn sie ihn als den besten Mann hin-

stellte, und war bereit sie auszurotten, wenn sie

das Gegenteil getan hätte. Walther von der

Vogelweide, der schönste mittelalterliche Dich-

ter deutscher Sprache, machte die Hand weit

auf, nachdem er genug für die Hohenstaufen Re-

klame gemacht hatte und verlangte Belohnung,

die er in Form eines Gutshofs erhielt. Die

italienischen Stadtrepubliken ehrten ihre Künst-

ler, wenn sie dem Staatswesen Ruhm brachten,

und hingen sie auf, wenn sie nicht parierten.

In der Tat ist es sicher, daß man Kunst falsch

sieht, wenn man sie politisch sieht. Es ist genau

so fehlerhaft, sie nur nach den Gesichtspunkten

der Moral zu sehen. Ich bin gewiß, daß der-

jenige, der sie nur auf den Inhalt untersucht,

FRITZ AUC.rST liRKUHAUS.

»BLrCK INS HERRENZIMMER«

man sich die Haare rauft, ob eine Kunstgene-

ration frisch oder überlebt, ob sie blühend

oder tot ist? Das kommt daher, daß die Kunst

viele Gesichter aber nur eine einzige Seele hat,

und daß die Menschen, die gewöhnlich das Fal-

sche tun und stets Kindsköpfe sind, nach den

Gesichtern und nicht nach dem Herzen schauen.

Der Mensch ist ein profitliches Wesen. Er

geheimnißt seine Wünsche gern in seine Urteile

hinein. Die politische Betrachtungsweise der

Kunst ist die häufigste. Nahezu alle Fürsten

haben versucht, die gute Kunst in den Bann

ihrer Höfe zu ziehen. Ludwig der Vierzehnte

ließ den großen römischen Bildhauer Bernini wie

einen Fürsten von der Reichsgrenze abholen und

quartierte ihn in einen Palast ein, als er von ihm

Pläne für den Umbau des Louvre haben wollte.

Lionardo ist in den Armen des ersten französi-

schen Franz gestorben, der sein Frankreich

kulturell zum Ruhm seiner Krone heben wollte.

Der englische achte Heinrich berief Holbein

nach London und schuf damit für seine Dyna-

stie eine fabelhafte Tradition, die Künste zu

schützen. Schon Karl der Große protegierte

Kunst, wenn sie ihn als den besten Mann hin-

stellte, und war bereit sie auszurotten, wenn sie

das Gegenteil getan hätte. Walther von der

Vogelweide, der schönste mittelalterliche Dich-

ter deutscher Sprache, machte die Hand weit

auf, nachdem er genug für die Hohenstaufen Re-

klame gemacht hatte und verlangte Belohnung,

die er in Form eines Gutshofs erhielt. Die

italienischen Stadtrepubliken ehrten ihre Künst-

ler, wenn sie dem Staatswesen Ruhm brachten,

und hingen sie auf, wenn sie nicht parierten.

In der Tat ist es sicher, daß man Kunst falsch

sieht, wenn man sie politisch sieht. Es ist genau

so fehlerhaft, sie nur nach den Gesichtspunkten

der Moral zu sehen. Ich bin gewiß, daß der-

jenige, der sie nur auf den Inhalt untersucht,