42

DIE GARTENKUNST.

XII, 3

gedient hatte, wurde wieder zu einem Gegenstande

hoher künstlerischer Tätigkeit erhoben. Und dazu ging

der erste nachhaltige Anstoß ebenfalls von Florenz aus.

Die Florentiner Gärten tragen darum auch un-

verkennbar fast durchweg den Charakter der Entwick-

lungsperiode. Man sieht, wie in ihnen die neue Kunst-

gattung noch um Gestalt, Gesetze und Freiheit rang.

Denn während Malerei, Plastik und Architektur in einer

sicheren, wenn auch engen, technischen Tradition eine

feste Grundlage und in der wiederentdeckten Antike

unvergleichliche Vorbilder besaßen, fehlte beides für

den Garten. Es galt erst mühsam aus den gegebenen

Aufgaben und den von Natur vorhandenen, aber noch

nicht beherrschten Kompositionselementen seine Gesetze

zu gewinnen und seine künstlerischen Werte zu ver-

arbeiten.

Gerade aus dieser Zeit stammt ein großer Teil

der Florentiner Villen, und viele andere gehen in ihrem

Kern darauf zurück. Und als die Villa im neu erblühten

päpstlichen Rom ihre letzte Durchbildung erfuhr, hatte

Florenz längst die geistige Vorherrschaft verloren. Der

Kampf um die Macht unter den Bürgerfamilien, der

alle Kräfte ausgelöst und die größten Leistungen be-

wirkt hatte, war in einem verzweifelten Kampfe aller

um die Freiheit geendet. In der Verherrlichung des

Hoflebens der neuen Herzöge fand die Gartenkunst im

großen und ganzen hier frühzeitig einen, freilich glänzen-

den, Abschluß.

Das Charakteristische der Florentiner Villen, auch

der reifsten, ist die unbedingte Vorherrschaft der Archi-

tektur im engeren Sinne; die Pflanzen sind noch mehr

Schmuck als wirkliches Kompositionselement. Erst die

Boboli-Gärten bringen hier mit einem gewaltigen Schritt

die Änderung; aber sie sind auch schon das Ende der

Entwickelung. Ein 'außerordentlicher Reichtum an

Werken der Bildhauerkunst zeichnet sie aus. In Rom

schmückte man mit Antiken. Aber in Florenz schufen

die Bildhauer (sie waren meist zugleich Maler und

Architekten) eigene Werke für die Gärten in der letzten

guten Periode, nach der die Plastik ins größte Elend des

Verfalls geriet. Vor allem aber sind die Florentiner Villen

noch durch und durch architektonisch empfunden.

Das Malerische kam hier noch nicht zur Herrschaft.

Doch bezeichnen auch hierin die Boboli-Gärten viel-

leicht schon teilweise einen Wendepunkt.

Die Entwickelung ging aus von Careggo. Hier

hatte sich Cosimo de' Medici der Ältere von Michelozzo,

einem Meister der Frührenaissance, ein Gutshaus um-

bauen und befestigen, dazu einen Garten anlegen lassen,

der aber wenigstens im Anfange nur botanischen Zwecken

diente (in der Zeit der Entdeckungsfahrten!). Ihre Be-

deutung für die Folgezeit erhielt diese Villa dadurch,

daß sich dort um Cosimo und später um seinen Enkel

Lorenzo il Magnifico die großen Geister jener Zeit

sammelten und sich ein lebhaftes gesellschaftliches

Leben mit künstlerischen und wissenschaftlichen Inter-

essen ausbildete. Da erwies sich jener Garten und die

trefflich ausgemalte Loggia des Hauses als ein präch-

tiger Aufenthalt. Er durfte fortan bei keiner neuen

Anlage mehr fehlen.

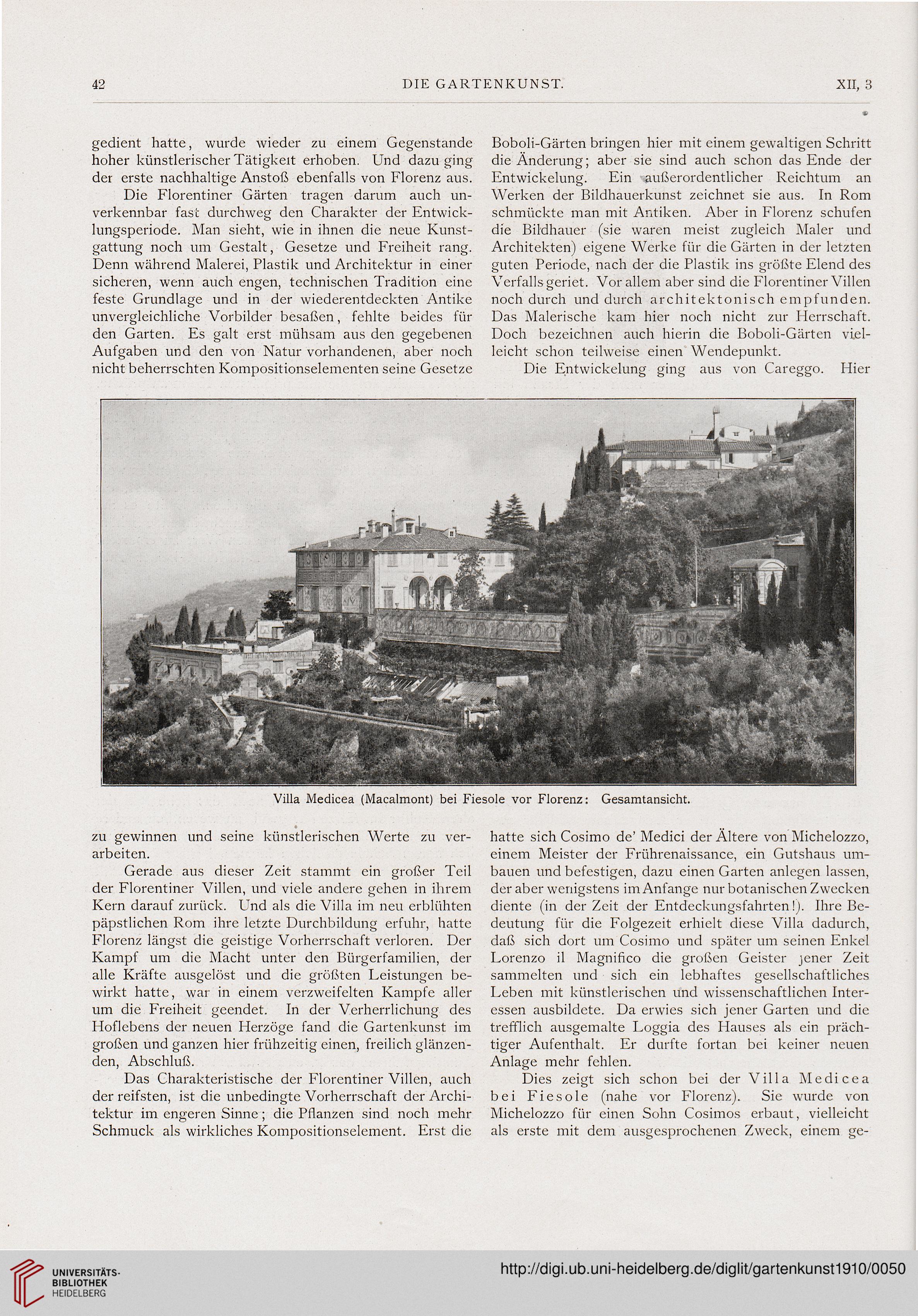

Dies zeigt sich schon bei der Villa Medicea

bei Fiesole (nahe vor Florenz). Sie wurde von

Michelozzo für einen Sohn Cosimos erbaut, vielleicht

als erste mit dem ausgesprochenen Zweck, einem ge-

Villa Medicea (Macalmont) bei Fiesole vor Florenz: Gesamtansicht.

DIE GARTENKUNST.

XII, 3

gedient hatte, wurde wieder zu einem Gegenstande

hoher künstlerischer Tätigkeit erhoben. Und dazu ging

der erste nachhaltige Anstoß ebenfalls von Florenz aus.

Die Florentiner Gärten tragen darum auch un-

verkennbar fast durchweg den Charakter der Entwick-

lungsperiode. Man sieht, wie in ihnen die neue Kunst-

gattung noch um Gestalt, Gesetze und Freiheit rang.

Denn während Malerei, Plastik und Architektur in einer

sicheren, wenn auch engen, technischen Tradition eine

feste Grundlage und in der wiederentdeckten Antike

unvergleichliche Vorbilder besaßen, fehlte beides für

den Garten. Es galt erst mühsam aus den gegebenen

Aufgaben und den von Natur vorhandenen, aber noch

nicht beherrschten Kompositionselementen seine Gesetze

zu gewinnen und seine künstlerischen Werte zu ver-

arbeiten.

Gerade aus dieser Zeit stammt ein großer Teil

der Florentiner Villen, und viele andere gehen in ihrem

Kern darauf zurück. Und als die Villa im neu erblühten

päpstlichen Rom ihre letzte Durchbildung erfuhr, hatte

Florenz längst die geistige Vorherrschaft verloren. Der

Kampf um die Macht unter den Bürgerfamilien, der

alle Kräfte ausgelöst und die größten Leistungen be-

wirkt hatte, war in einem verzweifelten Kampfe aller

um die Freiheit geendet. In der Verherrlichung des

Hoflebens der neuen Herzöge fand die Gartenkunst im

großen und ganzen hier frühzeitig einen, freilich glänzen-

den, Abschluß.

Das Charakteristische der Florentiner Villen, auch

der reifsten, ist die unbedingte Vorherrschaft der Archi-

tektur im engeren Sinne; die Pflanzen sind noch mehr

Schmuck als wirkliches Kompositionselement. Erst die

Boboli-Gärten bringen hier mit einem gewaltigen Schritt

die Änderung; aber sie sind auch schon das Ende der

Entwickelung. Ein 'außerordentlicher Reichtum an

Werken der Bildhauerkunst zeichnet sie aus. In Rom

schmückte man mit Antiken. Aber in Florenz schufen

die Bildhauer (sie waren meist zugleich Maler und

Architekten) eigene Werke für die Gärten in der letzten

guten Periode, nach der die Plastik ins größte Elend des

Verfalls geriet. Vor allem aber sind die Florentiner Villen

noch durch und durch architektonisch empfunden.

Das Malerische kam hier noch nicht zur Herrschaft.

Doch bezeichnen auch hierin die Boboli-Gärten viel-

leicht schon teilweise einen Wendepunkt.

Die Entwickelung ging aus von Careggo. Hier

hatte sich Cosimo de' Medici der Ältere von Michelozzo,

einem Meister der Frührenaissance, ein Gutshaus um-

bauen und befestigen, dazu einen Garten anlegen lassen,

der aber wenigstens im Anfange nur botanischen Zwecken

diente (in der Zeit der Entdeckungsfahrten!). Ihre Be-

deutung für die Folgezeit erhielt diese Villa dadurch,

daß sich dort um Cosimo und später um seinen Enkel

Lorenzo il Magnifico die großen Geister jener Zeit

sammelten und sich ein lebhaftes gesellschaftliches

Leben mit künstlerischen und wissenschaftlichen Inter-

essen ausbildete. Da erwies sich jener Garten und die

trefflich ausgemalte Loggia des Hauses als ein präch-

tiger Aufenthalt. Er durfte fortan bei keiner neuen

Anlage mehr fehlen.

Dies zeigt sich schon bei der Villa Medicea

bei Fiesole (nahe vor Florenz). Sie wurde von

Michelozzo für einen Sohn Cosimos erbaut, vielleicht

als erste mit dem ausgesprochenen Zweck, einem ge-

Villa Medicea (Macalmont) bei Fiesole vor Florenz: Gesamtansicht.